Inhalt

In diesem Beitrag möchte ich mich der Adresse im Allgemeinen und der Hausnummer im Besonderen widmen, die in der Ahnenforschung eine wichtigere Rolle spielen, als man auf den ersten Blick vermuten könnte.

Doch wie soll man dieses Thema bearbeiten, wenn dazu schon unglaublich viel Kluges geschrieben wurde?

„Ein Detail der Geschichte“

Dieses Büchlein dreht sich um ein vermeintliches Detail der Geschichte: Die Hausnummer.

TANTNER, Anton – „Die Hausnummer – Eine Geschichte von Ordnung und Unordnung“

So selbstverständlich ist sie in unserem Alltag geworden, dass man gar nicht auf die Idee kommt, sie könnte eine Geschichte haben. Doch wie für so viele Dinge gilt, dass auch die vertraute Hausnummer einmal erfunden werden und in das Alltagsleben der Menschen implementiert werden musste; ein keineswegs geradliniger Prozess, der von vielen Widerständen und Schwierigkeiten geprägt war.

Ihren Siegeszug erlebt die Hausnummer im Zeitalter des so genannten Absolutismus und der Aufklärung. Sie wird nicht etwa eingeführt, um den in den Städten und Dörfern lebenden und arbeitenden Menschen die Orientierung zu erleichtern, oder um besonders zuvorkommend gegenüber Reisenden zu sein; vielmehr ist ihre Herkunft in jenem Grenzgebiet von Militär, Fiskus und vormoderner „Policeywissenschaft“ zu verorten, in jenem „Staub der Ereignisse“ (Foucault), der bis vor kurzem nur selten Eingang in die Geschichtsbücher fand.

So beginnt Anton Tantner sein Buch „Die Hausnummer“, das verschiedenste Aspekte und Geschichten rund um die Hausnummer und ihre Einführung in unterhaltsamer und anekdotischer Form aufbereitet. Wissenschaftliches Fundament für dieses Büchlein stellt seine umfangreiche Dissertation „Ordnung der Häuser, Beschreibung der Seelen – Hausnummerierung und Seelenkonskription in der Habsburgermonarchie“ dar. Sowohl in seiner Dissertation als auch in seinem Buch bietet er eine umfassende Geschichte der Hausnummer in Österreich in einem Umfang, der den Rahmen dieses Artikels deutlich sprengen würde.

In der Ahnenforschung sind es zuallererst Namen und Datumsangaben, mit denen wir einzelne Personen identifizieren. Notfalls müssen Schätzungen aufgrund von Altersangaben uns helfen, zusammen passende Tauf-, Trauungs- und Sterbe-Ereignisse zu einem Lebenslauf zu verbinden.

Sobald es allerdings darum geht, die Kette in der nächsten Generation fortzusetzen, wird der Ort zu einer bestimmenden Information. Da wäre zuerst die Pfarre zu erwähnen. Solange sich die Geschichte der Eltern in der gleichen Pfarre fortsetzt, ist ein wesentlicher Komplexitätsfaktor bei der Suche nach unseren Vorfahren ausgeschaltet. Über die Mobilität unserer Vorfahren und die Schwierigkeiten, die uns diese bereitet, wird an anderer Stelle zu berichten sein.

Doch selbst innerhalb einer Pfarre treffen wir oft auf viele Träger und Trägerinnen des gleichen Nachnamens, so dass die eindeutige Identifikation der Eltern nur aufgrund zusätzlicher Ortsangaben möglich ist. Um diesem Problem zu begegnen muss man sich bei der Suche noch nicht einmal in dicht bewohntem Stadtgebiet befinden. Eine durchgängig große Anzahl von Kindern bei gleichzeitig relativ hoher Sesshaftigkeit führt auch am Land häufig zu einer hohen Dichte an gleichen Nachnamen.

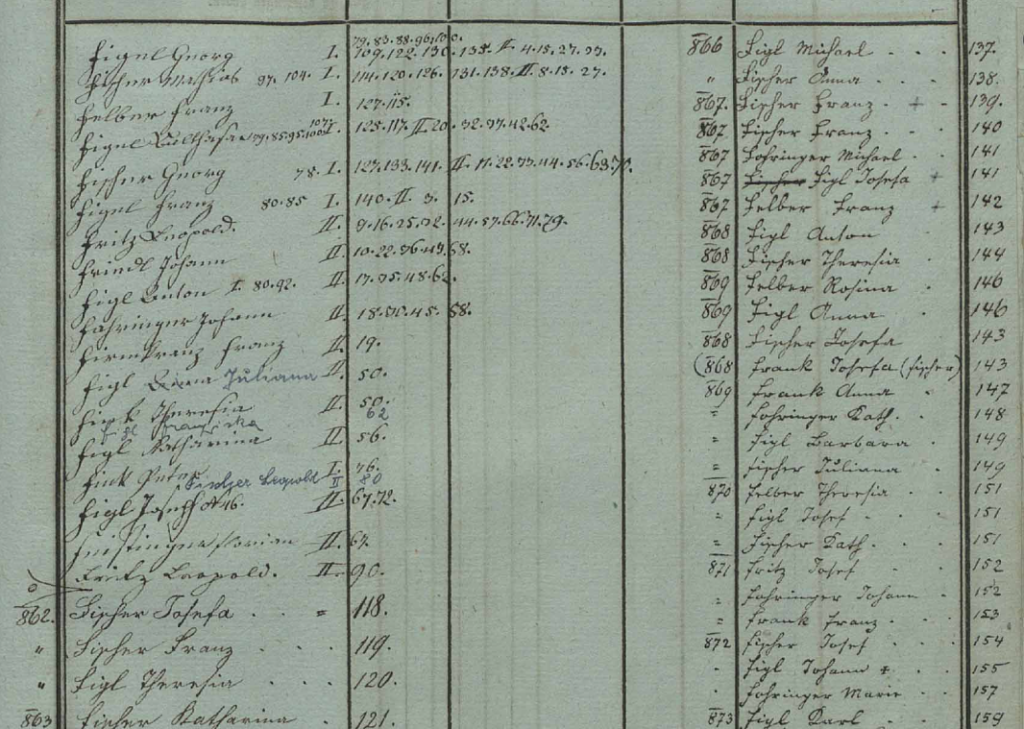

Am Beispiel der Familie FIGL in der überschaubar großen Gemeinde Rust im Tullnerfeld lässt sich dies nachvollziehen.

Der Index des Taufbuches zwischen 1832 und 1874 zeigt uns eine schier unglaubliche Menge an Figls.

Ein ähnliches Bild kann in vielen anderen Pfarren mit vielen anderen Nachnamen gezeichnet werden. Auch die Schreibweisen von Namen war nicht in Stein gemeißelt und die daraus entstehende Variationsbreite kann sowohl der Unterscheidung dienlich (wenn durch eine andere Schreibweise tatsächlich eine andere Familie identifiziert wird) als auch verwirrend sein (wenn die gleiche Familie in unterschiedlichen Schreibweisen auftaucht).

Und hier treten die Adresse und im Speziellen die Hausnummer ins Rampenlicht. Sie erlauben uns zumeist, die Mitglieder einer Familie zu vereinen. Die Geburt der Tochter, des Sohnes, der vielen nach wenigen Tagen oder Wochen bereits wieder verstorbenen Geschwister, die Hochzeit der Eltern, die Geburt (zumeist) des Vaters und oft auch direkt des Großvaters – sie lassen sich häufig auf direktem Weg über die gleiche Angabe des „locus“ in den Matriken finden.

Und wir können sie auf diesem Weg von den ebenso reichlich vorhandenen Ereignissen aus dem Leben der zahlreich vertretenen Verwandtschaft in diversen Graden, die oft nur ein paar Häuser weiter wohnte, trennen.

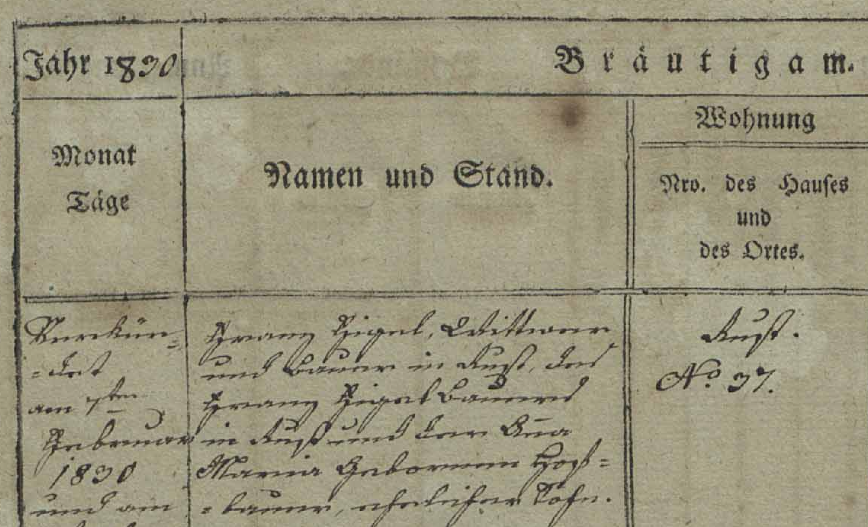

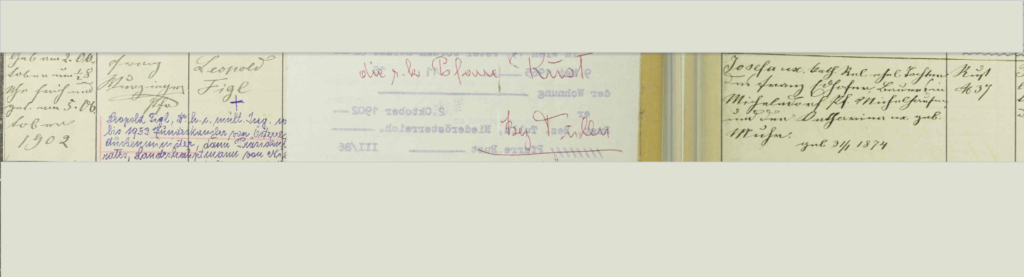

Zur Mitte des 19. Jahrhunderts finden wir in den Kirchenbüchern bereits brauchbare Anschriften vor – so auch im Tullnerfeld.

Diese erlauben uns, an der Adresse „Rust 37“ eine zusammenhängende Kette von Ereignissen zu bestimmen, die mit der Trauung von Franz Xaver Figl am 16.02.1830 beginnt.

Unter all den Josefs, Marias, Franzens und Leopolds gelingt es, die Heirat von Franz Xaver Figl und Maria Anna Strobel, die Geburt ihrer Kinder, die Ehe des Sohnes Franz mit der Cousine Juliana sowie die weiteren Geschicke des Enkerls Josef bis zur Geburt des Urenkels, des späteren Bundeskanzlers Leopold Figl, am 02.10.1902 zweifelsfrei zu identifizieren.

Ortsangaben vor Einführung der Hausnummern

Auch vor der Einführung der Hausnummern waren Menschen, und die Häuser in denen sie wohnten, identifizierbar. Teils konnten sie über ihren Hausnamen adressiert werden, teils waren es lokale Ortsangaben, wie Weiler, Rotten oder Ämter, die dem Ortskundigen verdeutlichte, wo jemand zu finden war.

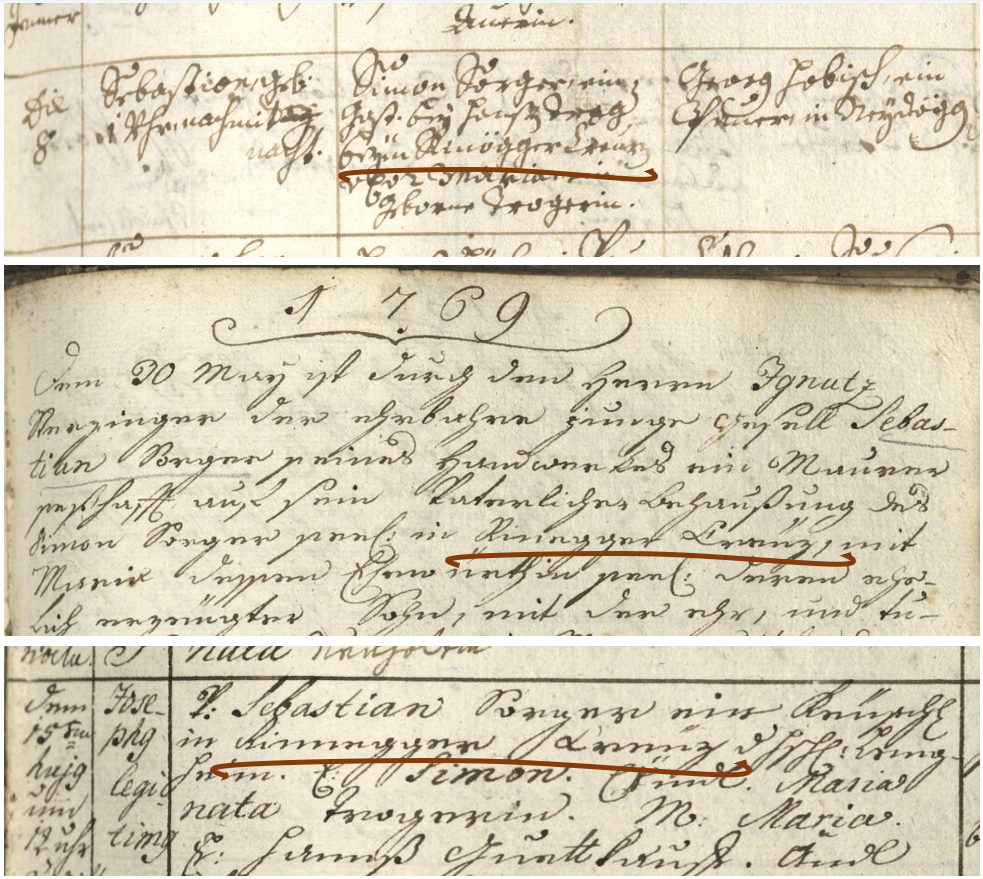

Als Beispiel seien hier aus der Familie meiner Frau ihre Vorfahren Simon, Sebastian und Joseph Sorger genannt, die zwischen 1736 und 1770 in St. Radegund am Schöckel bei Graz in ihren Tauf-, Trauungs- und Sterbebucheinträgen als „beym Rinnögger Kreuz“ ansässig verortet wurden.

Ebenso wurden meine eigenen Vorfahren in Pichl bei Wels zwischen 1658 und 1767 über vier Generationen hinweg eindeutig als am „Holzinger Gütl“ bei Uttendorf ansässig bezeichnet, bis 1803 die Geburt des nächsten Sprösslings – immer noch am selben Ort – unter der Hausnummer „Uttendorf 7“ verzeichnet wurde.

Vulgonamen

Haus- oder Vulgonamen sind auch heute noch in Teilen der Steiermark, Kärntens und Oberösterreichs in Verwendung. Sie entstanden als Folge der steigenden Bevölkerungszahlen im Mittelalter, wodurch es notwendig wurde, Träger des gleichen Vornamens durch Familien- oder Hofnamen treffsicherer zu unterscheiden. Sie leiten sich von Berufen, Besitzstrukturen, Funktionen und Ämtern, lokalen Gegebenheiten wie Flurnamen bis hin zu persönlichen Eigenschaften der Träger ab.

Im Weinbaugebiet Südsteiermark ist die Verwendung von Vulgo-Namen besonders geläufig. In dieser Region finden sich viele bekannte Weingüter, die auch gerne ihre historischen Hof-Namen angeben.

| Weingut | vulgo | Ort |

|---|---|---|

| Weingut K & G Strauss | Schopper | Gamlitz |

| Weingut Adam-Lieleg | Gottscheber | Leutschach |

| Weingut Trabos | Sobetz | Gamlitz |

| Weingut Walter Skoff | Stani | Gamlitz |

| Weingut Langmann | Lex | St.Stefan/Stainz |

| Weingut Repolusk | Koschuh | Glanz |

| Weingut Dietrich | Tischler | Gamlitz |

Hausnamen in den Städten

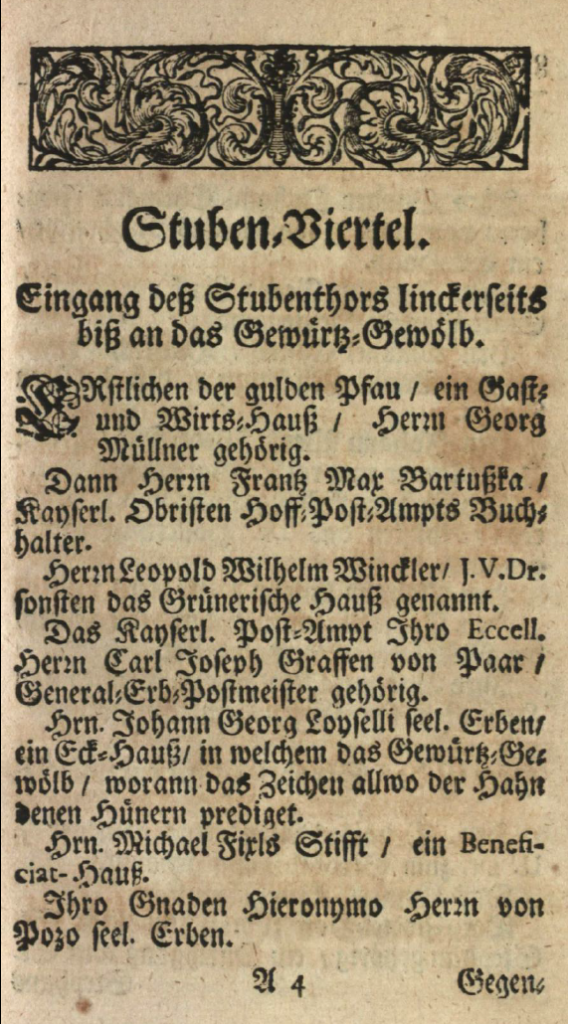

In den größeren Städten wurden die Menschen über die Hausnamen adressiert.

Strassennamen sind zwar in Wien bis 1547 in Plänen nachweisbar (1), doch gab es weder Straßenschilder noch Hausnummern zur Orientierung.

Doch bereits 1701 veröffentlichte Johann JORDAN, ein kaiserlicher Postamtsbriefträger, das erste Verzeichnis von Häusern und Hausinhabern (2) – somit einen Vorläufer des späteren Telefonbuches.

Doch die Adressierung über Hausnamen hatte ihre Tücken. Wie Anton Tanter beschreibt gab es in Wien allein in der Innenstadt sechs Häuser, die den Namen „zum goldenen Adler“ tragen, in den Vorstädten weitere 23 (3). Auch „Goldene Hirschen“ oder „Grüne Bäume“ finden sich zu Hauf – somit ein unerschöpfliches Potential für Irrungen und Verwechslungen die nicht nur die Postzustellung behinderte sondern auch militärische Einquartierungen und polizeiliche Verfolgung und Massnahmen „welche Leuthe hierorths zu gedulden oder von hier abzuschaffen seyn“.

Wie kam es nun dazu, dass eine Hausnummer die Identifikation und Verortung eines Hauses erleichterte?

Die Reformen des aufgeklärten Absolutismus

Die Geschichte der Hausnummern ist eingebettet in die Modernisierung der Verwaltung des aufgeklärten Absolutismus im habsburgischen Reich. Bemühungen um höhere fiskalische Effizienz sind dicht verwoben mit militärischen Überlegungen und so entfaltet sich ab der Regentschaft Maria Theresias ein bunter Reigen an groß angelegten Projekten zur Modernisierung.

Der absolutistische Staat erkennt im 18. Jahrhundert zunehmend sein Interesse daran, über Größe und Beschaffenheit des seiner Herrschaft unterworfenen Volckes unmittelbar Bescheid zu wissen und entwickelt Instrumente, die den Souverän und seine Administration unabhängiger von der zuvor stark ausgeprägten mittelbaren Verwaltung durch die Grundherrschaften machen.

In den Landesaufnamen wird – primär militärisch motiviert – eine kartografische Erfassung der habsburgischen Kronländer vorangetrieben. Zu schmerzhaft war das Fehlen zuverlässiger Landkarten im siebenjährigen Krieg gewesen.

Die Neuordnung des Fiskalwesens durch den maria-theresianischen und den Josefinischen Kataster beruhte auf dem Gedanken, ein einheitliches Katasterwesen durch ein topografisch klar strukturiertes Ordnungssystem von Steuergemeinden zu schaffen. Der Ertrag sollte die Grundlage der Steuerlast sein.

In den Ansätzen von Maria-Theresia und Joseph II beruhte die Bewertung der Steuer noch auf einer Selbsteinschätzung – den sog. Fassionen. Erst im Franciszäischen Kataster, der ab 1817 unter der Herrschaft von Franz I erstellt wurde, bildete eine genaue Vermessung der Grundstücke und eine Einteilung in Nutzungsarten eine Basis zur einheitlichen Berechnung der Steuern. Auch dieser Kataster wurde begleitet von einer Landesaufnahme zur Verbesserung des militärisch wichtigen Kartenmaterials. All diese Maßnahmen trieben eine topologische Strukturierung voran.

Der Staat übernimmt auch die Regelung der Personenstandsführung. Zuvor war die Führung von Kirchenbüchern eine innerkirchliche Angelegenheit, die zu einem guten Teil dazu diente, das Vorliegen von Ehehindernissen zu überprüfen. Das Vorliegen eines geschlossenen Ehebandes, Blutsverwandtschaft, Schwägerschaft, Religionsverschiedenheit und das Fehlen des Mindestalters – zur Überprüfung alle dieser Ehehindernisse war die Führung der Matriken eine wichtige Voraussetzung.

Wie in anderen Monarchien des europäischen Kontinents geht unter Maria Theresia und Joseph II auch im Habsburger Reich der Staat in die Initiative. Sie verpflichten in mehreren Verordnungen die religiösen Gemeinschaften, eine umfassende Personenstandsführung durch die Pflege ihrer Kirchenbücher sicherzustellen. Sie ordnen auch die Tabellenform an, die nach anfänglich durchwachsenen Ergebnissen nach und nach zu deutlich verbesserter Lesbarkeit führt.

Doch die vielleicht größte Anstrengungen von allen sollte der Beginn der modernen Volkszählung sein: die Conscription der Seelen.

Die Beschreibung der Seelen

Bevölkerungsaufnahmen aller Art waren keine Erfindung des 18. Jahrhunderts. Wie Tantner ausführt, wurde bereits im Jahr 1645 in Wien eine Erfassung der Bevölkerung mit klar militärisch motiviertem Fokus angeordnet:

„…sollten alle Leute in geistlichen, Frei- und bürgerlichen Häusern, sowohl in als ausserhalb der Stadt, von Manns- und Weibspersonen, Jung und Alt, Niemand ausgenommen, ordentlich beschrieben und dabei sonderlich dasjenige, was zum Gewehr tauglich und zwischen 18 und 60 Jahren ihres Alters sein, specificirt werden…“ (4)

Doch bis zu den „Seelenbeschreibung“ der Jahre 1753 – 1761 handelte es sich hier häufig um regional begrenzte und punktuelle Zählungen. Grundlage für Häuserbeschreibungen und Bevölkerungserhebungen in den Städten wie Wien, Prag und Triest war regelmäßig die conservirung der sicherheit aber auch die Überwachung und Diskriminierung der Juden.

Letztlich verwundert es wenig, dass die ersten Überlegungen, Häuser mit einer durchgehenden Nummerierung leichter auffindbar zu machen, nicht dazu gedacht waren, den Bürgern eine bessere Orientierung zu bieten, sondern dass sie für hilfreich bei der Organisation und Abwicklung der Beschreibungen, bei der Einquartierung des Militärs sowie für die Durchführung polizeilicher Maßnahmen gehalten wurden.

„Zur leichteren Besorgung der aufwändigen Beschreibung sollen alle Häuser in und vor der Stadt sichtlich ober den Fenster des ersten Stoks nummeriert werden, damit ohne lange Nachsprach, wo diese oder jene zu wissen nöthig habende Persohn wohne, jedermann durch den auf dem Beschreibungs-Zettul anmerkenden numerum (…) gleich aufgesuchet werden könne.“ (5)

In Wien wurden diese Ansätze im Zuge der Seelenbeschreibung von 1754 nach Widerständen aus dem Magistrat wieder verworfen, während sie in Triest bereits umgesetzt wurden.

Ab 1753 beginnen die Versuche, im Habsburgerreich breitflächig regelmäßige Erhebungen durchzuführen um höhere und besser planbare Steuereinnahmen zu erzielen und das Rekrutierungswesen auf eine solidere Basis zu stellen. Kennzeichnend für diese Unternehmungen wird in weitere Folge die Verschränkung einer weltlichen Organisation mit militärischer Durchsetzung und Rückgriff auf geistliche Strukturen und Ressourcen (Kommunikantenverzeichnisse und Matriken) sein. Mit anderen Worten – es wurde ein enormer Apparat geschaffen.

Dennoch muss in den 1760er-Jahren zur Kenntnis genommen werden, dass die Ergebnisse eine gehörige Unschärfe und Ungenauigkeit aufweisen und die erhofften Anstiege an Steuereinnahmen ausblieben. Die Hofkammer schlägt zur Verbesserung der Ergebnisse und besseren Kontrolle der gemeldeten Seelen eine Nummerierung der Häuser vor:

„[W]ann die Haußer sammentl: numeriret würden so könnte die Fassio einer DorfsObrigkeit zur Controle der GrundObrigkeitl[ichen]: Fassion, und vice versa dienen“ (6)

Dieser Vorschlag sollte eine umfangreiche Diskussion und Wortmeldungen der Stände aus dem gesamten Habsburgerreich zufolge haben ob eine solche Nummerierung überhaupt sinnvoll sei und falls ja, wie und durch wen und in welcher regionalen Gliederung zu nummerieren sei. Hier zeigt sich, dass das gesamte Vorhaben zu einer Zurückdrängung der Grundherrschaften führen wird, weil diese häufig keine zusammenhängenden Territorien bilden und daher als Nummerierungs-Grundlage ungeeignet sind.

Diese Diskussion zieht sich über Jahre bis sie im März 1770 mit einer ebenfalls lange andauernden Diskussion über die Neuordnung des militärischen Rekrutierungssystems konvergiert und Maria Theresia die Entscheidung trifft, dass die militärische mit der allgemeinen Erfassung der Bevölkerung zu vereinen und im Zuge dessen auch die Häusernummerierung vorzunehmen sei.

„Die Numeri hingegen sind ohne Anheftung besonderer Tafeln lediglich mit schwarzer Farbe durchgehends ober der HaußThüren sichtbar aufzuzeichnen, die Farbe wird das militare besorgen, und deren wenige Beköstung wird überall aus den CreisCaßen vorzuschießen, und Meinem Aerario aufzurechnen seyn.“ (7)

Die Mühen der Ebene

Auch wenn die Seelenkonskription der Einführung der Hausnummern im Habsburgerreich auf breiter Fläche zum Durchbruch verhelfen sollte so war es doch noch ein langer Weg, bis diese neuen Technik einen stabilen Standard erreichte. Die Methode in habsburgischen Landen, ausgehend von der Nummer 1 (in Wien selbstverständlich die Hofburg) reihum ortsweise die Häuser zu nummerieren stieß vor allem in größerem und wachsenden Siedlungsgebiet rasch an ihre Grenzen.

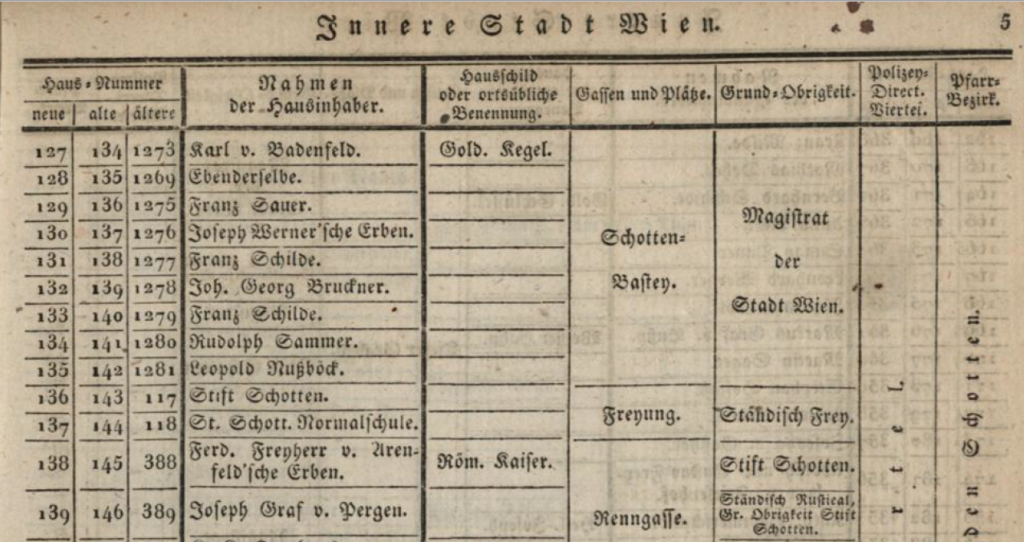

Schon ein Blick auf die in drei Spalten dargestellten „neuen, alten, und älteren“ Hausnummern in Anton Behsels 1829 herausgegebenem Häuserverzeichnis (8) zeigt, dass die Nummerierungs-Systeme noch nicht stabil waren. Bereits zu Behsels Zeit hatte es Neu-Nummerierungen gegeben und das rasche Wachstum der Stadt sowie die Eingliederung der Vorstädte im Jahre 1850 sollte weiteren Bedarf für Konsolidierung von Strassennamen und Nummern bieten.

Auch die unterschiedliche Nummerierung der Häuser der jüdischen Bevölkerung (die nicht zum Militärdienst verpflichtet war und daher nur summarisch der Konskription unterlag) war noch nicht das Ende der Fahnenstange – man stelle sich die Komplikationen vor, die ein Besitzwechsel zwischen jüdischen und katholischen Hauseigentümern mit sich brachte.

So dauerte es letztlich bis zum Jahr 1862, bis der Wiener Gemeinderat eine straßenweise Nummerierung beschloss, wie sie zu dieser Zeit auch bereits in Paris und anderen Städten üblich war und wie wir sie auch heute noch kennen. (9)

Ein Rundblick durch die europäischen Monarchien und Städte verdeutlicht, dass die Hausnummer schlichtweg eine Idee war, deren Zeit gekommen war. In weiten Teilen Europas werden zwischen der Mitte und dem Ende des 18. Jahrhunderts die Häuser nummeriert und letztlich zeigte sich, dass die erleichterte Auffindbarkeit der Häuser und der darin wohnenden Bevölkerung nicht nur der Obrigkeit diente sondern auch den Menschen erhebliche Vorteile brachte.

- Geschichte-Wiki der Stadt Wien, https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Stra%C3%9Fennamen

- Geschichte-Wiki der Stadt Wien, https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Johann_Jordan

- Tantner, Anton – Die Hausnummer, S. 10

- SEDLACZEK, STEPHAN/LÖWY, WILHELM: Wien. Statistischer Bericht über die wichtigsten demographischen Verhältnisse.

Wien: Gerold, 1887, S. 1 (WStLB Signatur 4.915-A).

Zitiert nach Tantner, Ordnung der Häuser – Beschreibung der Seelen, S. 20 - Tantner, Ordnung der Häuser – Beschreibung der Seelen, S. 34

- Tantner, ebd. S.57

- Tantner, ebd. S.84

- Geschichte-Wiki der Stadt Wien, https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Anton_Behsel

- Geschichte-Wiki der Stadt Wien, https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/H%C3%A4usernummerierung

Der Autor beschäftigt sich ganz offensichtlich intensiv und detailliert mit der Materie! Da ist ganz offensichtlich umfangreiches Wissen vorhanden!

Ich bin immer wieder begesitert davon, wie profund und auf den Punkt gebracht, das Thema erörtert wird. Weiter so!