Inhalt

Vor wenigen Tagen hat Richard Lugner, Österreichs wohl schillerndster Baumeister der Nachkriegszeit, die mediale Bühne für immer verlassen.

Er hätte vielleicht, wie Tausende vor ihm, Nachkomme eines „Ziegelbehm“ und einfacher Bürger werden können. Doch bereits die Geschichte seiner Vorfahren legte ein Fundament, dass ihn über ein Schicksal der „working poor“ des ausgehenden 19. Jahrhunderts hinaus bringen sollte. Und der ihm eigene Fleiß und Erfolgswille, vielleicht aber auch der Mut zur Peinlichkeit, machte ihn als „Mörtel“ Lugner zu einer festen Größe der österreichischen Baubranche und zum Medienstar. Wir wollen hier mit dem Blick des Ahnenforschers einen Blick auf seine Wurzeln werfen.

Das hohe Alter, in dem Richard Lugner gestorben ist, sowie seine mediale Präsenz (einhergehend mit einer gut gepflegten Wikipedia-Seite) erlauben uns einen sehr raschen Einstieg in die Welt seiner Vorfahren. Zu seiner Geburt im Jahre 1932 sowie der seines Bruders Roland im Jahr 1934 sind zwar noch keine Quellen öffentlich zugänglich, doch dank der Information auf seiner Wikipedia-Seite können wir sehr rasch die Geburt seines Vaters (1898) sowie dessen Trauung (1931) finden.

Heirat der Eltern

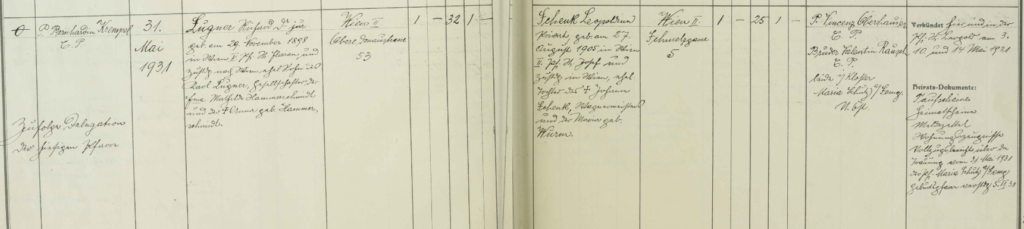

Dr. jur. Richard Lugner, geb. im Jahr 1898 in Wien V, heiratete am 31.05.1931 die im zweiten Bezirk geborene Leopoldine Schenk, mit der er in weiterer Folge zwei Söhne bekam. Obwohl beide in der Leopoldstadt wohnhaft, heiratete das Paar in Maria Schutz am Semmering. Das Trauungsbuch informiert uns über die Delegation und den „Vollzugsbericht über die Trauung vom 31. Mai 1931“.

Todeserklärung des Vaters

Über das Leben und Wirken des Juristen konnte ich wenig in Erfahrung bringen, doch wie so viele andere Kinder musste auch Richard Lugner erleben, dass der Vater nicht mehr aus dem Krieg heimkehrte. Nach seiner Teilnahme im Rang eines Hauptmanns an Kämpfen in der Region Nowyj Buh in der Ukraine galt er als gefangen und schließlich vermisst.

Dies führt uns zu einer eher nüchternen und technischen Quelle, die – ähnlich wie die Veröffentlichung der Sterbelisten – eine direkte Folge der Weltkriege war und erst über Jahre hinweg an Relevanz verlor. Der Prozess der Todeserklärung war in vielen Fällen notwendig, um ein Verlassenschaftsverfahren beginnen zu können.

So finden wir im Amtsblatt der Wiener Zeitung bis in die 50er Jahre täglich Veröffentlichungen über die Eröffnung des Verfahrens zur Todeserklärung der Vermissten – so auch das Ansuchen von Richards Mutter Leopoldine Lugner.

Das Taufbuch zu Dr. Richard Lugner verrät auch Details über den (erwartbaren) Ausgang des Verfahrens – mit Rechtskräftigkeit vom 19.09.1950 wurde das Sterbedatum des Vaters auf den 30.06.1944 festgelegt.

Die Regelung dieses Vorganges unterliegt dem Todeserklärungsgesetz von 1950, in dem ältere Rechtsnormen aus den Jahren 1883, 1918 und 1939 unter anderem ergänzt wurden um eine Bestimmung, dass die Veröffentlichung der Verfahrenseröffnung im Amtsblatt unterbleiben kann, wenn es sich um einen Fall der Kriegsverschollenheit auf Grund des zweiten Weltkrieges handelt – mit Sicherheit eine Erleichterung für die vielen Hinterbliebenen.

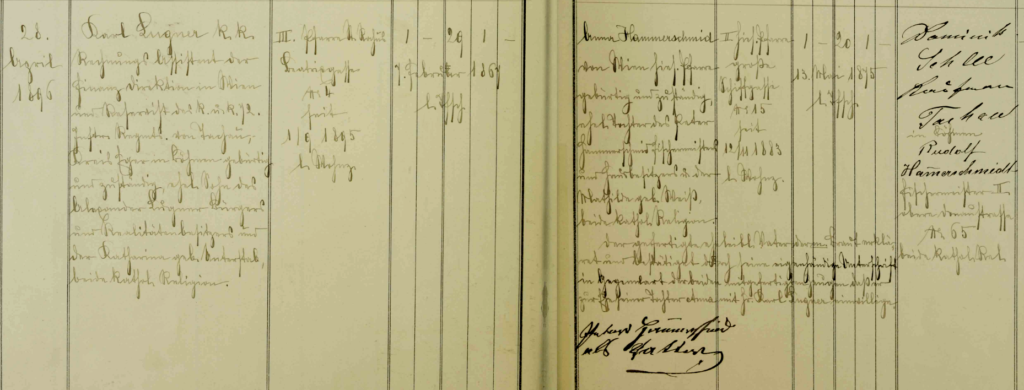

Der Trauungsbuch-Eintrag der Eltern verrät uns auch etwas über Richard Lugners Großeltern. Der „Character“ (also Stand bzw. Beruf) von Karl Lugner wird darin als „Gesellschafter der Anna Mathilde Hammerschmidt“ angegeben, während Anna Lugner als verstorben gekennzeichnet ist. Karl Lugner war allerdings Beamter, zur Zeit seiner Trauung mit Anna Hammerschmidt (1896) wird er als „Rechnungsassistent der Finanzdirektion“ angeführt, bei der Geburt des Sohnes Richard 1898 hatte er es bereits zum „Rechnungsofficial“ gebracht.

Allerdings war der 1867 Geborene zum Zeitpunkt der Trauung von Richard Lugners Vater (1931) bereits 64 Jahre alt und damit möglicherweise nicht mehr als Beamter aktiv.

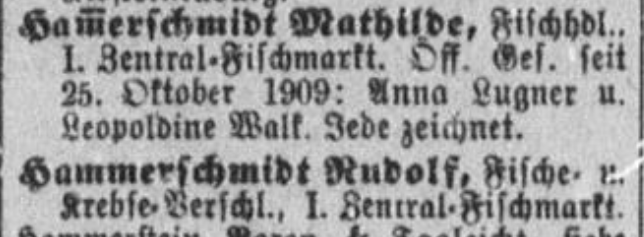

Anna Lugner (geb. Hammerschmidt), Richards Großmutter, entstammte einer Familie von Fischermeistern – wie u.a. auch im Eintrag ihrer Trauung mit Karl sehen können. Und in Adolf Lehmanns phantastischem „Allgemeiner Wohnungs=Anzeiger nebst Handels= und Gewerbe=Adreßbuch“ finden wir jedenfalls bereits im Jahr 1914 zwei Einträge – einem in dem ihre Mutter Mathilde und sie erwähnt werden und einen für ihren Taufpaten und Onkel Rudolf Hammerschmidt.

Auch wenn ich das Ableben von Richards Großmutter noch nicht verorten konnte – es dürfte um 1926 passiert sein, den im Jahre 1927 hatte laut Lehmanns bereits Karl Lugner die Rolle als Gesellschafter der Firma Hammerschmidt übernommen.

Vorfahren aus Böhmen

Aus den Unterlagen zu Karl Lugner erfahren wir Weiteres: Die Familie Lugner stammte, wie vermutlich ein erheblicher Teil der damals im 2. Bezirk wohnhaften Bevölkerung, aus Böhmen – genauer gesagt aus der Stadt Tachau/Tachov im Pilsener Kreis.

Tachau war zu dieser Zeit Herrschaftssitz der Familie Windisch-Graetz – beginnend mit Joseph-Niklas zu Windisch-Graetz, der die Stadt von der Witwe des Reichsgrafen Losy von Losinthal erwarb. 1)

Ihm folgten in phantasievoller Namensgebung Alfred I/II/III zu Windisch-Graetz. Ersterer ist in Österreich durchaus bekannt als Feldmarschall durch die Niederschlagung der Revolution von 1848, die der Protagonist meines letzten Beitrags (Eduard Suess) hautnah miterlebte.

Die westböhmische Region war zu dieser Zeit überwiegend deutschsprachig.

Die Region, aus der die Familie Lugner stammte, hatte den höchsten Anteil an deutschsprachigen Einwohnern im ohnehin sehr stark sprachlich polarisierten Kronland Böhmen. Der anwachsende Nationalismus gegen Ende des 19. Jh. erschwerte zunehmend konstruktive, auf friedlicher Koxistenz basierende Lösungen und führte zu politischen Blockaden. Diese Polarisierung ließ sich auch nach dem Zerfall der Habsburger Monarchie in der neu errichteten Ersten Tschechischen Republik nicht auflösen – eine Regelung von Minderheitenrechten gelang nicht wirklich. Diese Spannungen wurden von den Nazis in der Sudetenkrise als Vorwand für den Einmarsch im Sudetenland und letztlich für die Zerschlagung der Tschechoslowakei benutzt. Eine Eskalation, die nach dem Krieg wiederum direkt zur Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung führte. 2) 3)

Doch zu dieser Zeit war Karl Lugner mit seiner Familie längst in Wien angekommen.

| Politischer Bezirk | Tschechischer Name | Einwohner gesamt | Einwohner deutsch-sprachig | Einwohner tschechisch-sprachig | Anteil deutsch-sprachig |

| Tepl | Teplá | 26 559 | 26 478 | 9 | 99,7% |

| Plan | Planá | 34 285 | 34 092 | 73 | 99,4% |

| Tachau | Tachov | 43 441 | 43 152 | 26 | 99,3% |

| Marienbad (seit 1902) | Mariánské Lázně | 31 993 | 31 656 | 14 | 98,9% |

| Neudek (seit 1910) | Neydek | 36 314 | 35 898 | 5 | 98,9% |

| Kaaden | Kadaň | 42 598 | 42 100 | 264 | 98,9% |

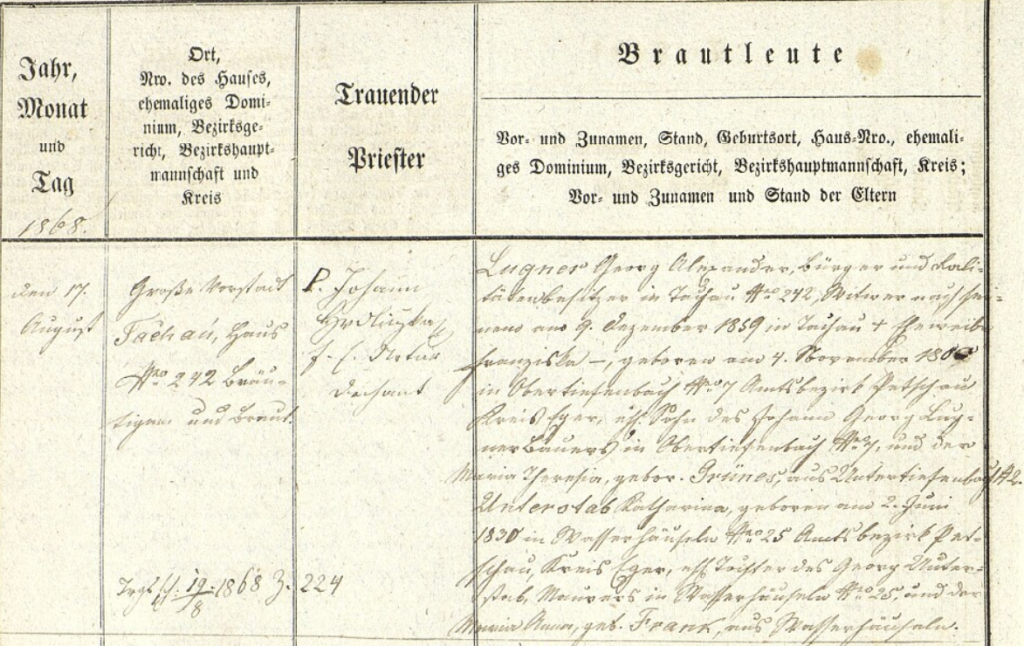

In Tachov finden wir am 07.02.1867 die Geburt von Richard Lugners Großvater Karl – in einem optisch durchaus etwas herausforderndem Matriken-Eintrag. Dieser verweist glücklicherweise auf die „Legitimierung“ der Geburt des Kindes durch eine im Jahr 1868 nachgeholte Trauung, die mit erheblich verbesserter Lesbarkeit dokumentiert wurde.

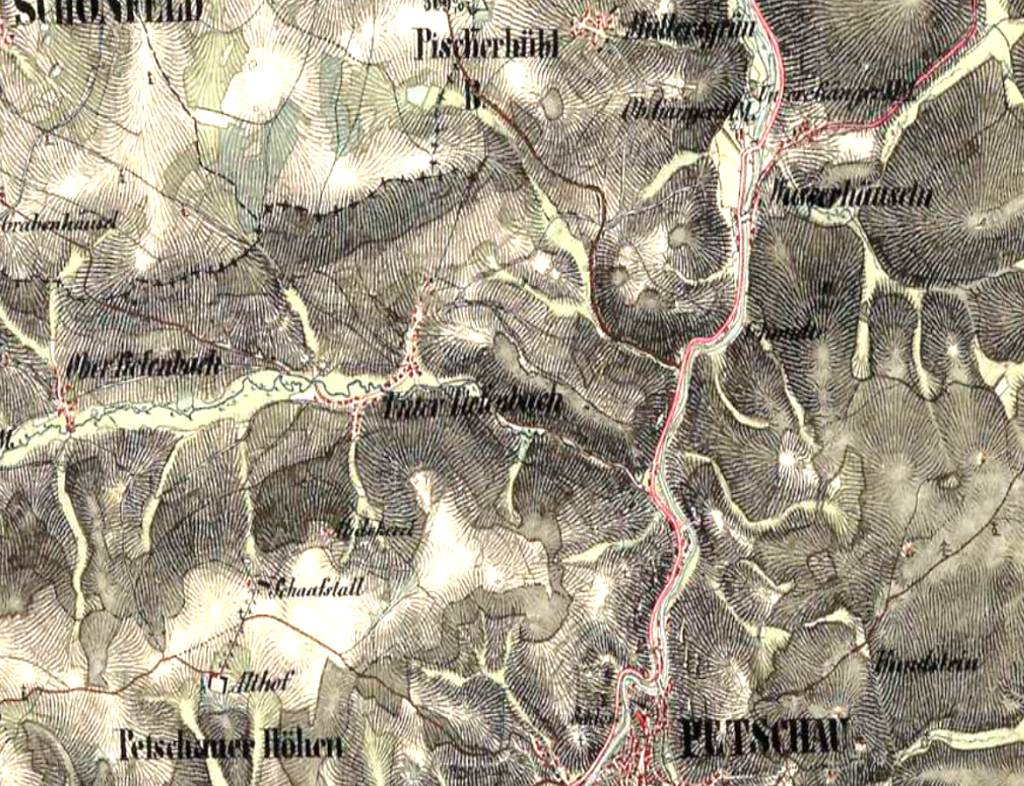

Georg Alexander, „Bürger und Realitätenbesitzer“ sowie seit 1859 Witwer nach seiner Frau Franziska, gebürtig in Obertiefenbach im Amtsbezirk Petschau, heiratete im bereits fortgeschrittenen Alter von 68 Jahren die 30 Jahre jüngere Katharina Unterstab aus dem lautmalerischen Ort Wasserhäuseln, ebenfalls zu Petschau gehörig.

Karl dürfte in Tachau noch zur Schule gegangen sein als der Direktor in der Chronik der städtischen Schule am 4.10.1876 notiert:

Am 4. Okt. 76 besuchen sämtliche Schüler unter Führung des Lehrkörpers die Kirche, um an dem zu Ehren des Namensfestes sr. k.k. apost. Majestät unseres Kaisers Franz Joseph I stattfindenden Gottesdienste teilzunehmen.

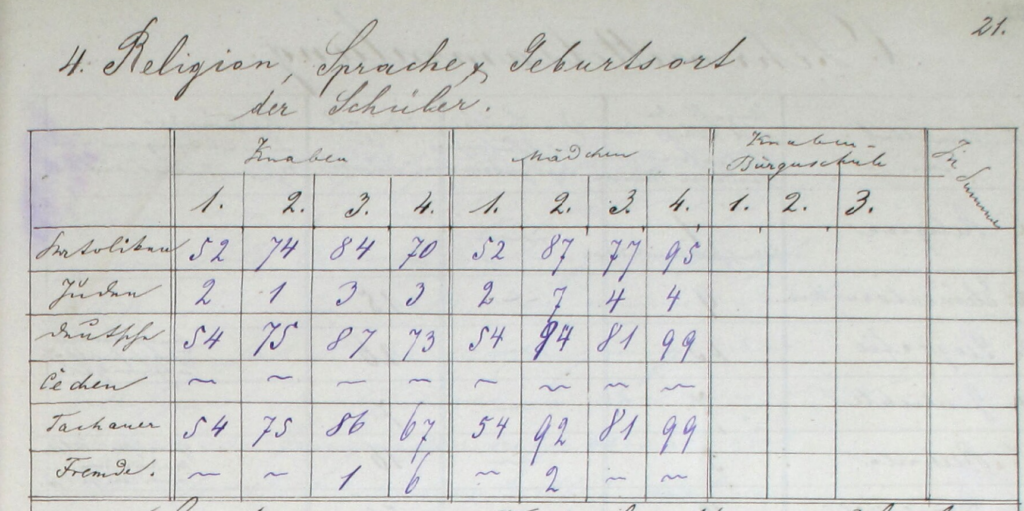

Die Aufschlüsselung der Schülerzahlen des Jahres 1877 nach Religion, Sprache und Herkunft verdeutlicht erneut die bereits angesprochene Trennung Böhmens in deutschsprachige und tschechischsprachige Bezirke.

Tachau war im 19. Jahrhundert nicht nur für seine Holzindustrie bekannt, sondern auch für die Verarbeitung von Perlmutt zu Knöpfen. Richard Lugners Urgroßvater Georg Alexander dürfte Teil dieser Industrie gewesen sein. Denn in seinem Sterbebuch-Eintrag (Pfarre Tachau, 03.03.1881) wird er als „Knopffabrikant und Realitätenbesitzer in Tachau Nr. 272“ bezeichnet.

Zwanzig Kilometer westlich von Tachau begründete im Jahr 1895 ein Johann Müller die deutsche Knopfindustrie in Bärnau – und griff dabei offensichtlich auf Know How und Ressourcen aus dem nahe gelegenen Tachau zurück 4)

Ober- und Unter-Tiefenbach, Müllersgrün, Wasserhäuseln

Georg Alexander war mit seiner ersten Ehefrau Franziska, mit der er bereits acht Kinder hatte, aus Petschau nach Tachau gezogen. Zuvor hatten sie im Geburtsort seiner Frau, Müllersgrün, gewohnt, ihr letztes Kind wurde in Wasserhäuseln einem anderen kleinen Weiler nördlich von Petschau, geboren – jener Weiler, aus dem auch Richard Lugners Urgroßmutter Katharina Unterstab stammte.

(Bečov nad Teplou)

Georg Alexanders Eltern waren Johann Georg Lugner, ein Bauer und Maria Rosina Grünes, gebürtig aus dem Nachbarort Unter-Tiefenbach. Sie heirateten im Jahr 1788 und auch sie waren mit einer reichen Kinderschar gesegnet. Johann Georg war bereits verwitwet nach seiner ersten Frau Anna Margaretha und brachte zwei Kinder in die Ehe mit.

Zu Johann Georg Lugner findet sich noch ein schwer lesbarer Taufbucheintrag vom 20. Februar 1757, der seine Eltern als Johann und Margarethe Lugner ausweist, davor verliert sich die Spur der Familie.