Inhalt

Leopold? – Heiliger geht’s nicht in NÖ

Am 15. November wird der niederösterreichischen Landespatron, der Hl. Leopold, gefeiert. Der Babenberger Leopold III, genannt „der Heilige“, war von 1095 bis 1136 Markgraf von Österreich. Leopold wurde 1485 heilig gesprochen und gilt seit 1663 als Schutzpatron Österreichs, insbesondere Niederösterreichs. Durch geschickte Heiraten (Adelheid von Perg und Agnes von Waiblingen, Schwester des letzten Salierkaisers Heinrich V) baute er den Einflussbereich der Markgrafschaft Österreich aus. Seinen Beinamen „verdiente“ er sich wesentlich mit mehreren Klostergründungen wie dem Stift Klosterneuburg, dem Stift Heiligenkreuz und dem Kloster Klein-Mariazell.

Der Feiertag des Landespatrons ist ein guten Anlass, um einen Blick auf die Familie eines anderen Säulenheiligen der österreichischen Politik zu werfen: Leopold FIGL.

In anderen Beiträgen habe ich mich dem Sog der Hauptstadt des Habsburgerreiches gewidmet, der Generationen von Unternehmern, Wissenschafterinnen, Politikern und Künstlerinnen aus den umliegenden Kronländern ins Herz des Reiches geführt hat.

von Niederösterreich

Doch hohe Mobilität beschränkte sich typischerweise auf die wohlhabenderen Schichten wie den Adel, die Beamtenschaft und das Bürgertum sowie auf die Arbeiterschaft, die vor allem nach der Aufhebung der Grundherrschaft 1848 in Scharen nach neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten suchte.

Das Land hingegen schrieb andere Geschichten. Hier finden wir häufig Familien von Bauern aber auch Kleinhäuslern ohne nennenswerten Besitz, die seit Jahrhunderten in der gleichen Region sesshaft waren.

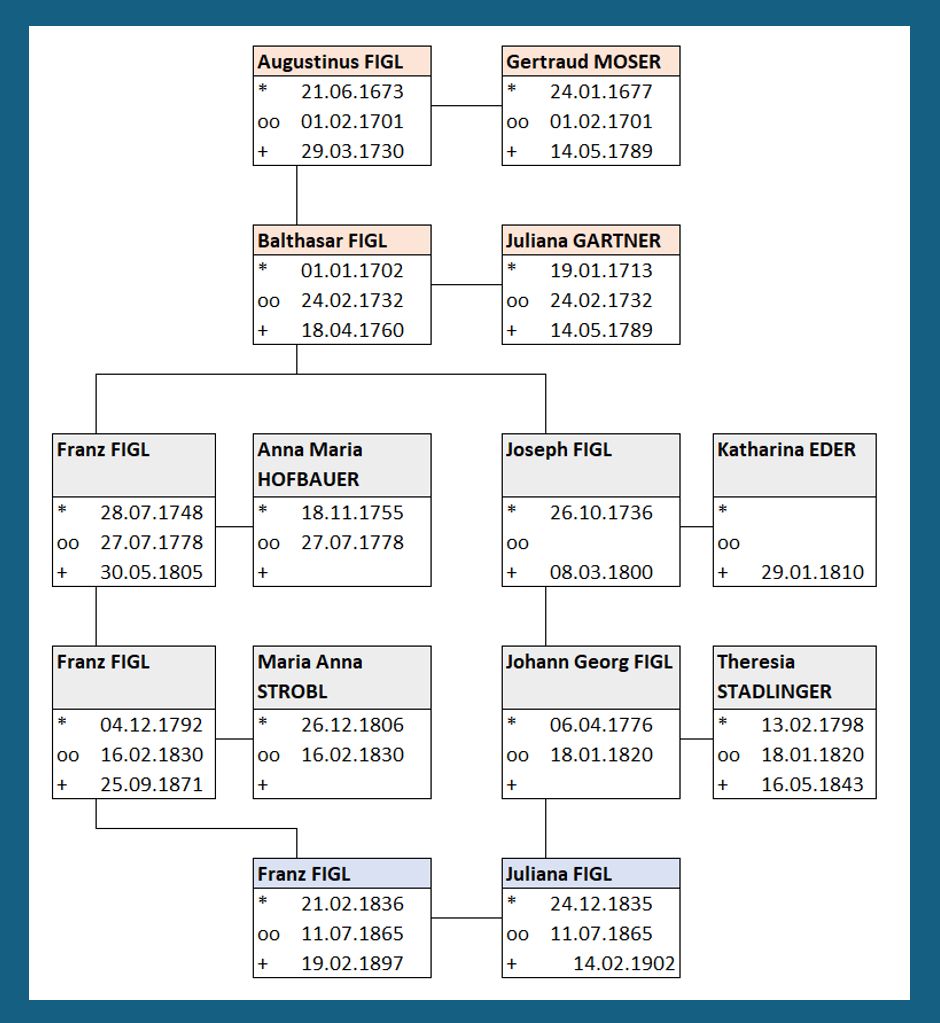

Ein Beispiel dafür ist das Tullnerfeld in Niederösterreich, eine stark ländlich geprägte Ecke Österreichs. Hier finden sich viele Generationen der Familie FIGL – Vorfahren des späteren Bundeskanzlers. (Auf gängigen Genealogie-Seiten finden sich Stammbäume bis ins Jahr 1610, die ich allerdings noch nicht zur Gänze verifizieren konnte)

Sein eigener Taufbuch-Eintrag ist rasch zu finden, und im Eintrag des schriftführenden Klerikers dürfte ein gewisser Stolz auf die bedeutende Funktion dieser Persönlichkeit des Ortes mitschwingen.

Figls ohne Ende

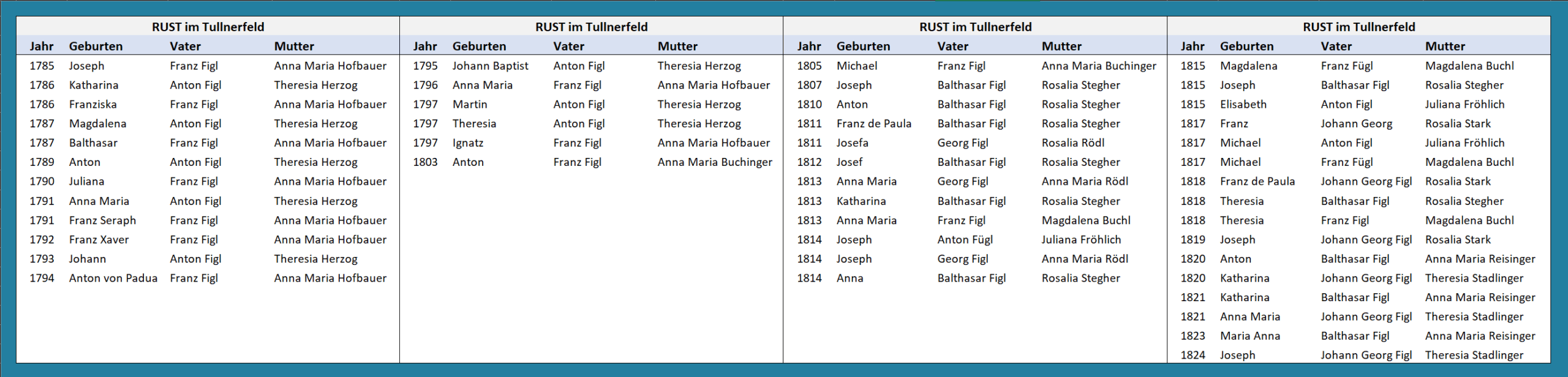

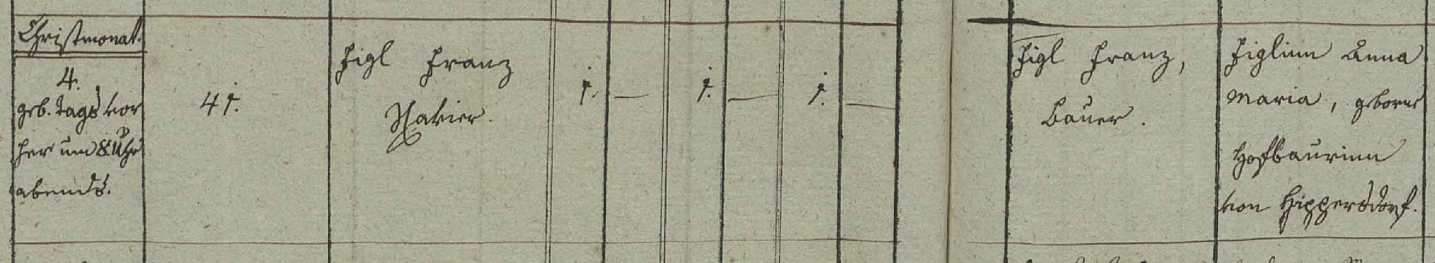

Kontinuität zeigt sich hier auch in der Namenswahl. Alleine drei aufeinander folgende Generationen (bis zum Großvater des Bundeskanzlers) trugen den Namen Franz. Die Figls waren, wie viele andere zu dieser Zeit, eine kinderreiche Familie. Wir finden in den Generationen vor Leopold Figls Großvater (Franz Figl, 1836-1897, ich nenne ihn der Einfachheit halber Franz III, weil er der dritte aufeinander folgende Franz war) selten weniger als 10 Kinder. So ist es nicht abwegig, zeugt aber auch von einer wirtschaftlich guten Basis der Familie, dass in den Protokollen des Franziszäischen Katasters um das Jahr 1821 mit Anton, Balthasar, Johann Georg und Franz vier Figls finden, von denen zumindest drei miteinander verwandt waren.

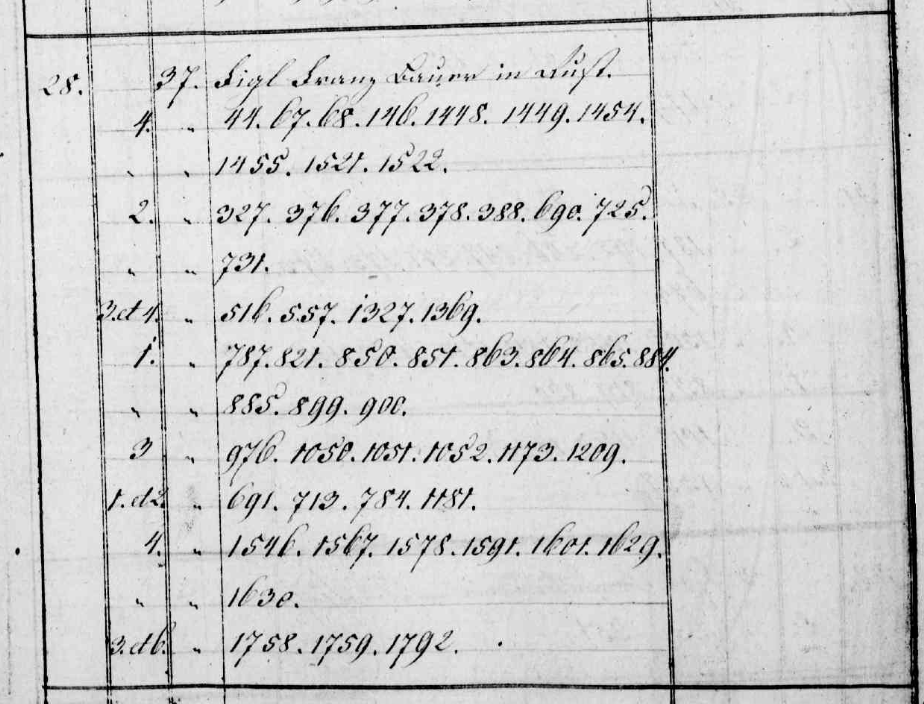

Parzellen des Figl Franz, Rust 37

Eine Auswertung des Taufbuchs gibt uns eine gute Übersicht über die Figls in Rust.

Verwandtenheirat am Land

Figls finden sich also zu Hauf in den Taufbüchern von Rust und – in den früheren Generationen – Reidling. Im Trauungsbuch-Eintrag von Franz III begegnen wir im Jahr 1865 dem Namen Figl sowohl beim Bräutigam als auch bei der Braut.

Allerdings finden sich in den Pfarren Rust, Reidling und Michelhausen derart viele Figls, dass das Vorliegen einer Verwandtenheirat keineswegs gesichert scheint. Wenn man allerdings die Vorfahren der Brautleute weiter verfolgt so findet man tatsächlich einen gemeinsamen Vorfahren.

Vom Decretum Gratianum zum Codex Iuris Canonici

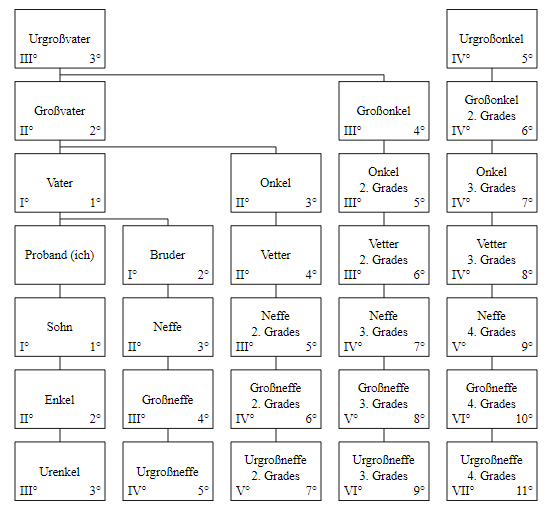

Die Abstammung vom gemeinsamen Urgroßvater Balthasar FIGL macht sie zu Cousinen und Cousins zweiten Grades, das entsprach nach dem damals gültigen Kirchenrecht (corpus iuris canonici) einer Verwandtschaft im dritten Grad – und konstituierte damit das „Hindernis der Blutsverwandschaft“ („Impedimentum Consanguinitatis“). Die zugehörigen Rechtsnormen staatlicherseits gehen bereits bis ins römische Recht zurück:

Deshalb verbot schon die mosaische Gesetzgebung solche Ehen 184, und auch nach dem römischen Rechte konnten Ehen unter Aszendenten und Deszendenten und Geschwistern, sowie zwischen den durch den sog. „respectus parentelae" verbundenen Personen, d. i. solchen, von denen die eine vom gemein- samen Stammvater unmittelbar, die andere aber durch mehrere Zeugungen absteht, nicht geschlossen werdenDr. Franz Heiner, Grundriss des kathol. Eherechts (Münster, 1910) – p.85

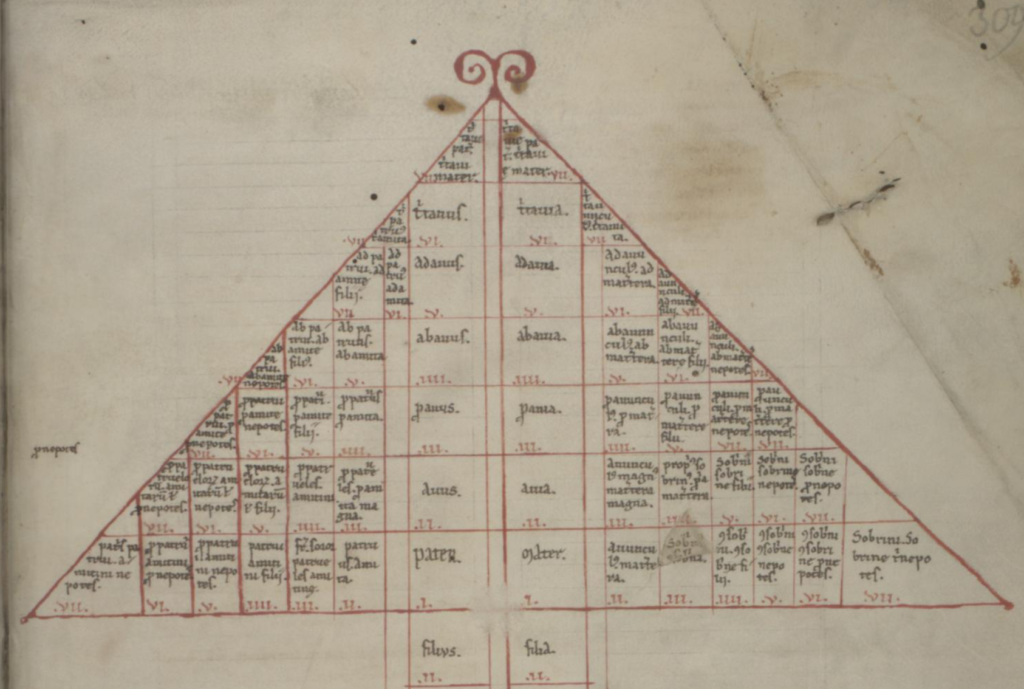

Im Kirchenrecht ist es im Decretum Gratianum im Codex 127 beschrieben. Dort findet sich auch ein „arbor consanguinitatis“, also ein Abstammungsbaum, der die Grade der Verwandschaft beschreibt, um das Hindernis klar zu definieren.

In späteren Ausgaben und Drucken, wie der des französischen Rechtsgelehrten Charles Dumoulin, sind auch andere Darstellungen des Baumes zu finden.

Decretum D. Gratiani, universi iuris canonici pontificias constitutiones, et canonicas, brevis compendio complectens

(Lugdunum (Lyon) 1559)

Auch im aktuell gültigen Kirchenrecht (codex iuris canonici, CIC) gilt eine Blutsverwandtschaft als Ehehindernis:

Can. 1091

§ 1. In der geraden Linie der Blutsverwandtschaft ist die Ehe ungültig zwischen allen Vorfahren und Nachkommen, ob ehelichen oder nichtehelichen.

§ 2. In der Seitenlinie ist die Ehe ungültig bis zum vierten Grad einschließlich.

§ 3. Das Hindernis der Blutsverwandtschaft wird nicht vermehrfacht.

§ 4. Eine Eheschließung darf niemals gestattet werden, wenn ein Zweifel darüber besteht, ob die Partner in irgendeinem Grad der geraden oder im zweiten Grad der Seitenlinie blutsverwandt sind.

CIC 1983

Eine Verbindung zwischen Menschen in direkter Abstammung war in früheren Kulturen teils durchaus erlaubt. Sie ist in allen modernen Kulturen allerdings tabu, dies wird als Inzestverbot bezeichnet. Als ein Grund für die Verbote gilt die erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Weitergabe von Erbkrankheiten.

Verbindungen zwischen Cousins und Cousinen – egal welchen Grades – sind allerdings in vielen, auch europäischen Ländern und im deutschsprachigen Raum erlaubt. Im deutschsprachigen Raum gilt auch die – erlaubte – Ehe zwischen Cousins und Cousinen als ungewöhnlich bis verpönt. Im arabischen Raum („Bint’amm“-Heirat) , der Türkei, Afghanistan, Pakistan und Indien ist sie allerdings durchaus weit verbreitet.

Aus medizinischer Sicht dürfte jedoch auch diese Verbindung riskanter sein als eine exogame Heirat – vor allem, wenn bereits die Elterngeneration biologisch verwandt ist – gesellschaftlich handelt es sich allerdings um ein Tabuthema. (1)(2)

Letztlich haben sich aber die meisten Gesellschaften darauf geeinigt, dass es ein erlaubtes, individuelles Risiko ist, „[…] und ganz grundsätzlich spricht nichts dagegen, im Leben Risiken einzugehen. Die geht man als nicht-verwandtes Paar mit der Zeugung eines Kindes schließlich auch ein“ (3)

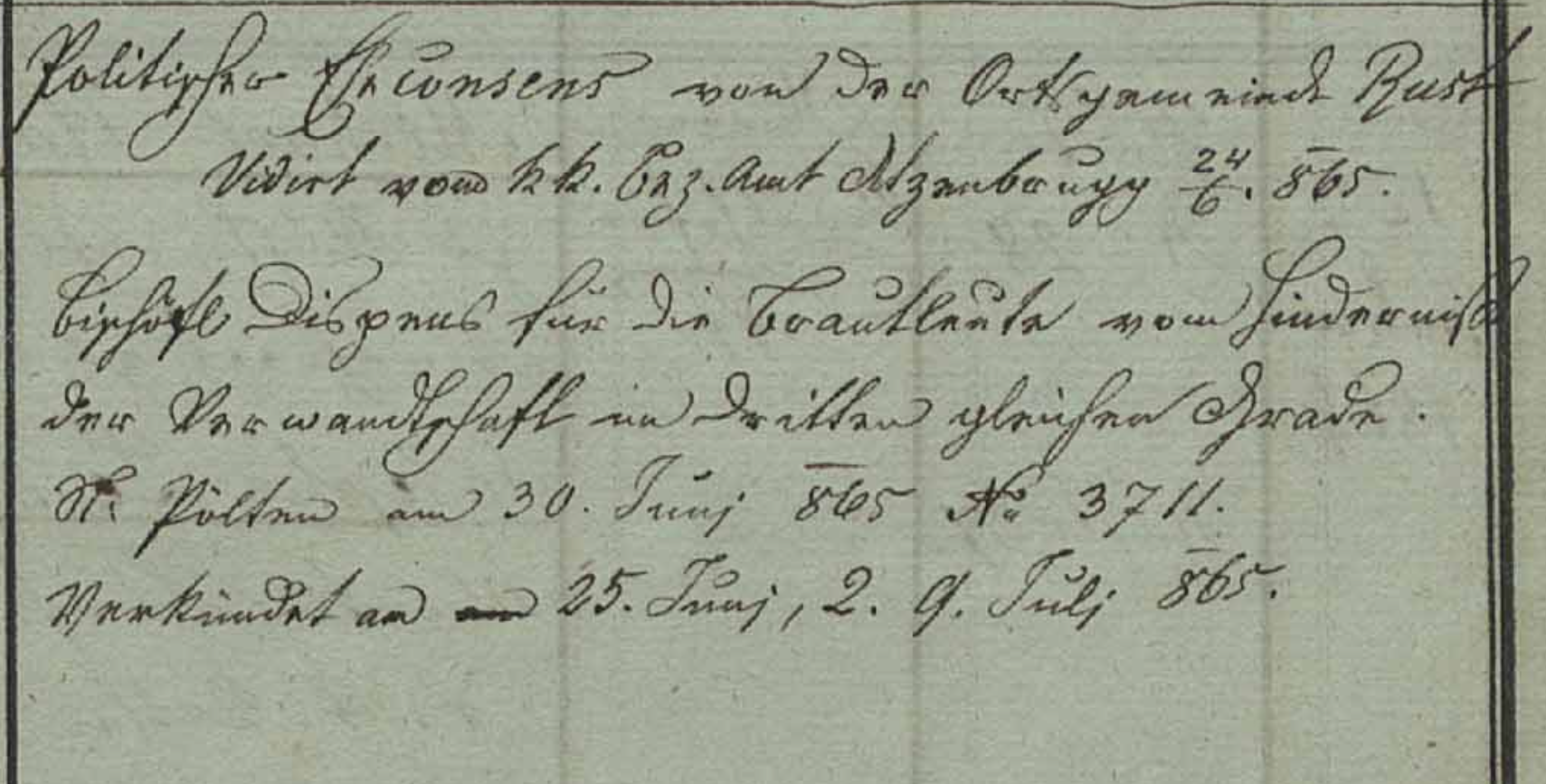

Dispens

Dieser Ansicht scheint sich auch die katholische Kirche bisweilen anzuschließen. Während das Sakrament der Ehe bei Verwandtschaft in direkter Linie oder zwischen Geschwistern niemals rechtmäßig sein kann, so konnte es bei Cousinen und Cousins mit einem bischöfichen Dispens erteilt werden – mit einer kleinen, aber feinen Nuance, wie wir bei Dr. Heiner lesen:

Das Hindernis beruht in der geraden Linie nach der Annahme der meisten Kanonisten und Theologen auf dem Naturrechte, wie auch im ersten Grade der Seitenlinie, weshalb hier nie Dispens erfolgen kann 201, dagegen in allen andern Graden der Seitenlinie auf dem kirchlichen Rechte, weshalb hier Dispens möglich ist, die jedoch nie im zweiten Grade, außer bei Fürsten und im öffentlichen Interesse, gewährt werden soll 202.Dr. Franz Heiner, Grundriss des kathol. Eherechts (Münster, 1910) – p.86

Franz und Juliane Figl konnten jedenfalls einen bischöflichen Dispens erwirken, der ihnen die Heirat und uns damit den späteren Bundeskanzler ermöglichte.

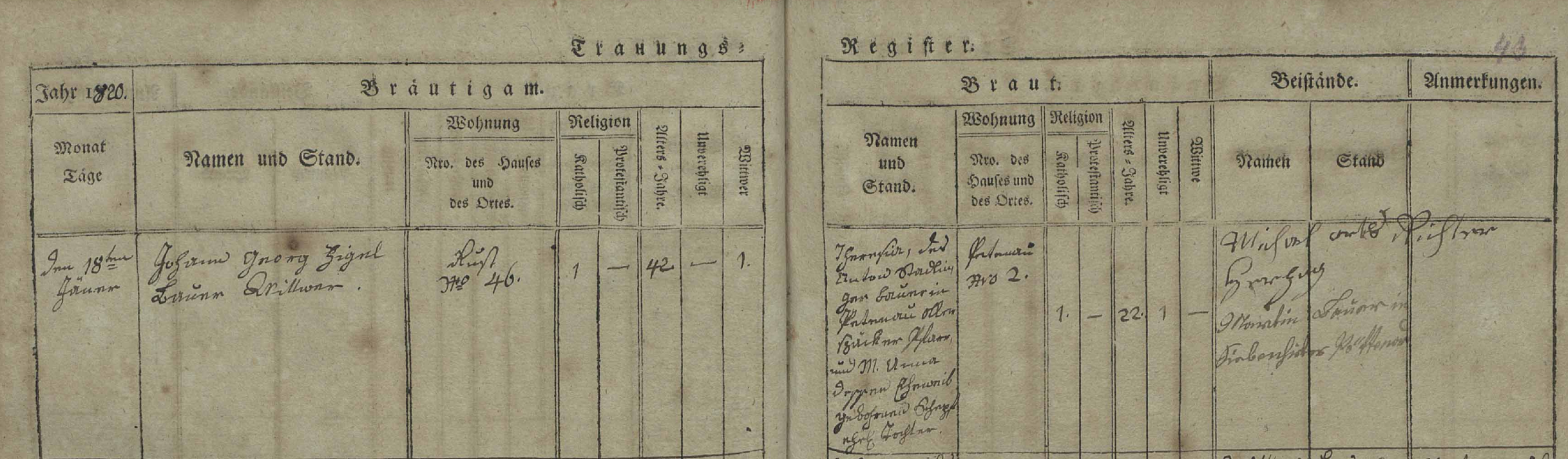

Am Beispiel von Julianes Vater, Johann Georg Figl, lässt sich schön zeigen, wie wichtig systematisches Arbeiten ist. Seine Hochzeit mit Theresia Stadlinger war nicht sofort auszumachen. Kein Index im Trauungsbuch, und in den Jahren vor Julianes Geburt keine Hochzeit zu finden…

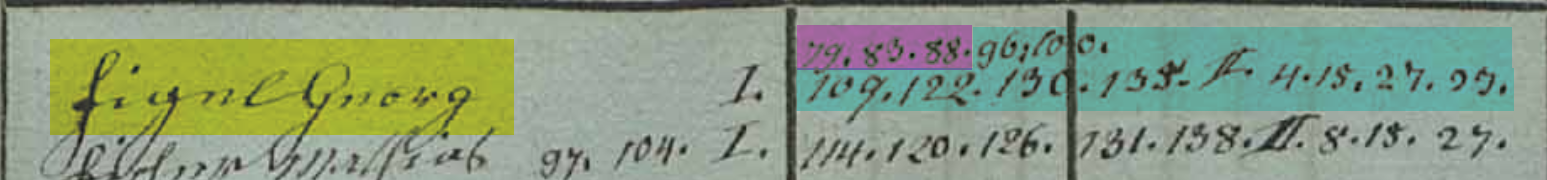

Doch ein Blick ins Taufbuch 2 der Pfarre Rust im Tullnerfeld fördert Interessantes zutage. Zum einen erstreckt sich der Index über Taufbuch 1 und 2. Wesentlich interessanter jedoch, er bietet nicht die übliche Auflistung von Vornamen der Getauften + Verweis auf die Seite, sondern listet alle Geburten eines VATERS oder einer MUTTER + Seitenverweise in einer Zeile!

Und so sehen wir rasch, dass der gute Johann Georg Figl mit Therese Stadlinger 10 Kinder hatte plus zuvor noch 3 weitere mit seiner ersten Frau Rosalia. Juliane findet sich in dieser Liste auf Folio 15 im TB II. Die Heirat ist also rund um den Eintrag TB I, fol. 96 zu suchen – und dort findet sie sich auch im Jahr 1820!

FÜKHL, FÜGL, FIGEL, FIGL

Wir finden den Namen FIGL in der bekannten Schreibweise über sehr viele Generationen hinweg, dennoch ist auch diese Familie ein gutes Beispiel dafür, wie oft Namen nur phonetisch wiedergegeben wurden und sich dadurch Familiennamen über die Zeit entwickelten und veränderten.

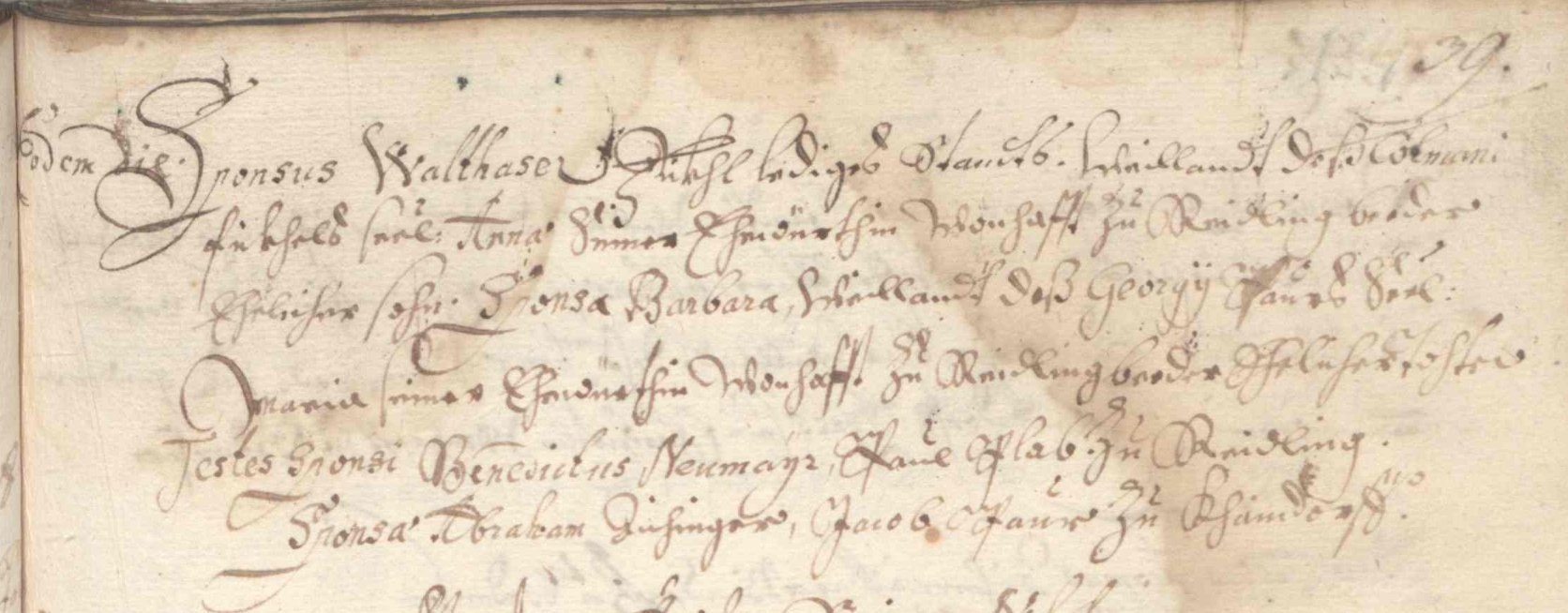

Der oben als Figel Georg im Index geführte wurde als Johannes Georgius, Sohn des Josephus Figl, vicinus et vinitor, geboren. Während seiner Ehe mit Rosalia Starkl wurde er in den Matriken immer als „Johann Georg“ geführt, nach der Ehe mit Therese Stadlinger zumeist nur als „Georg“.

Franz Xaver Figl (Franz II) finden wir bei seiner Taufe im Jahr 1792 klar als FIGL benannt.

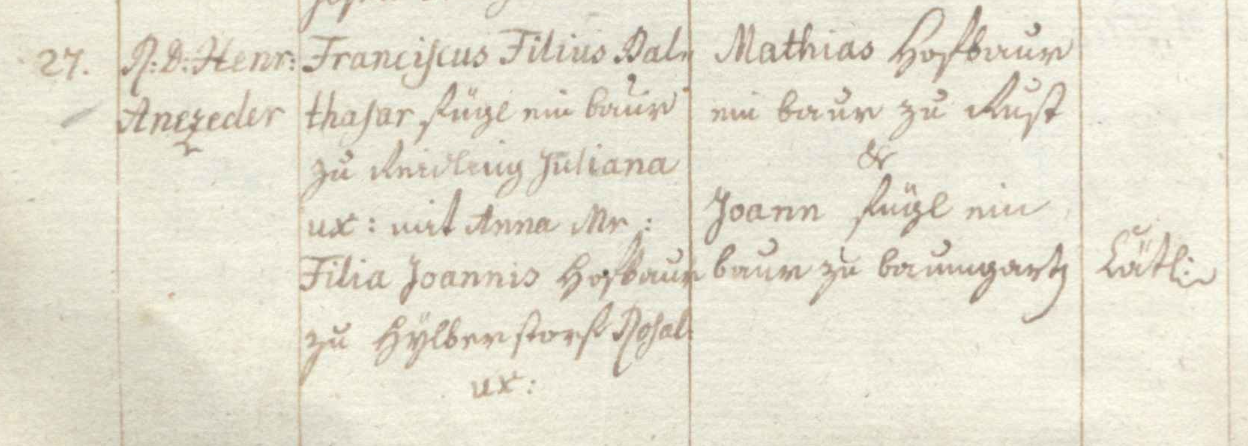

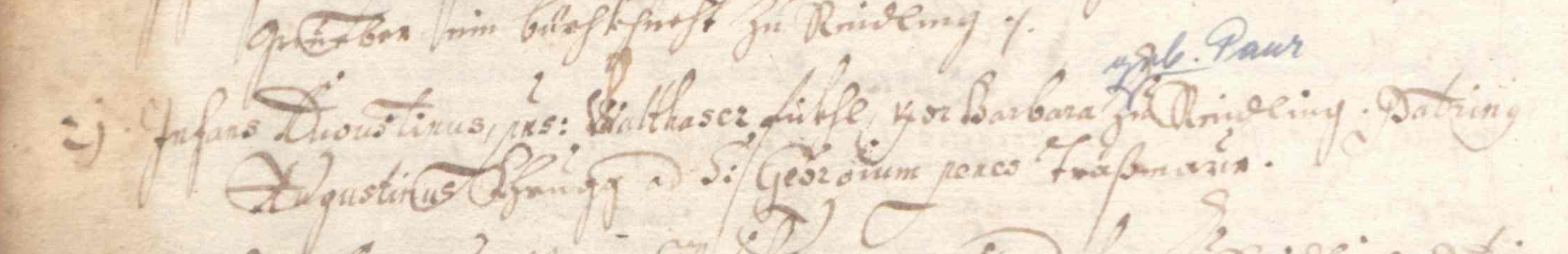

Sein Vater, Franz Martin Figl (Franz I), Sohn des Balthasar Figl, wird zwar sowohl bei seiner eigenen Taufe (1748) als auch bei der seines Sohnes Franz Xaver (1792 – s.o.) als Figl bezeichnet, bei seiner Trauung am 27.07.1778 finden ihn wir allerdings als „Franciscus Filius Balthasar Fügl ein Bauer zu Reiding“ angegeben.

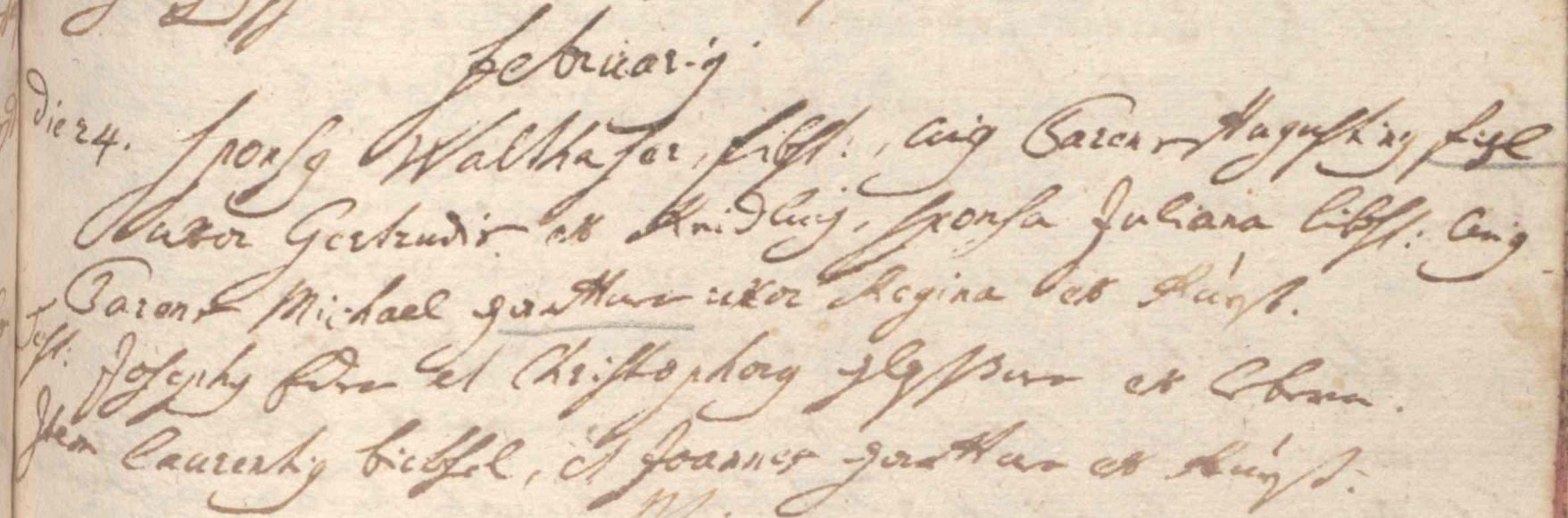

Den Großvater (Adamus) Balthasar finden wir allerdings sowohl bei seiner Geburt als auch anläßlich seiner Trauung mit Juliana Gartner wiederum mit dem Nachnamen FIGL, dafür mit dem Vornamen Walthasar geschrieben.

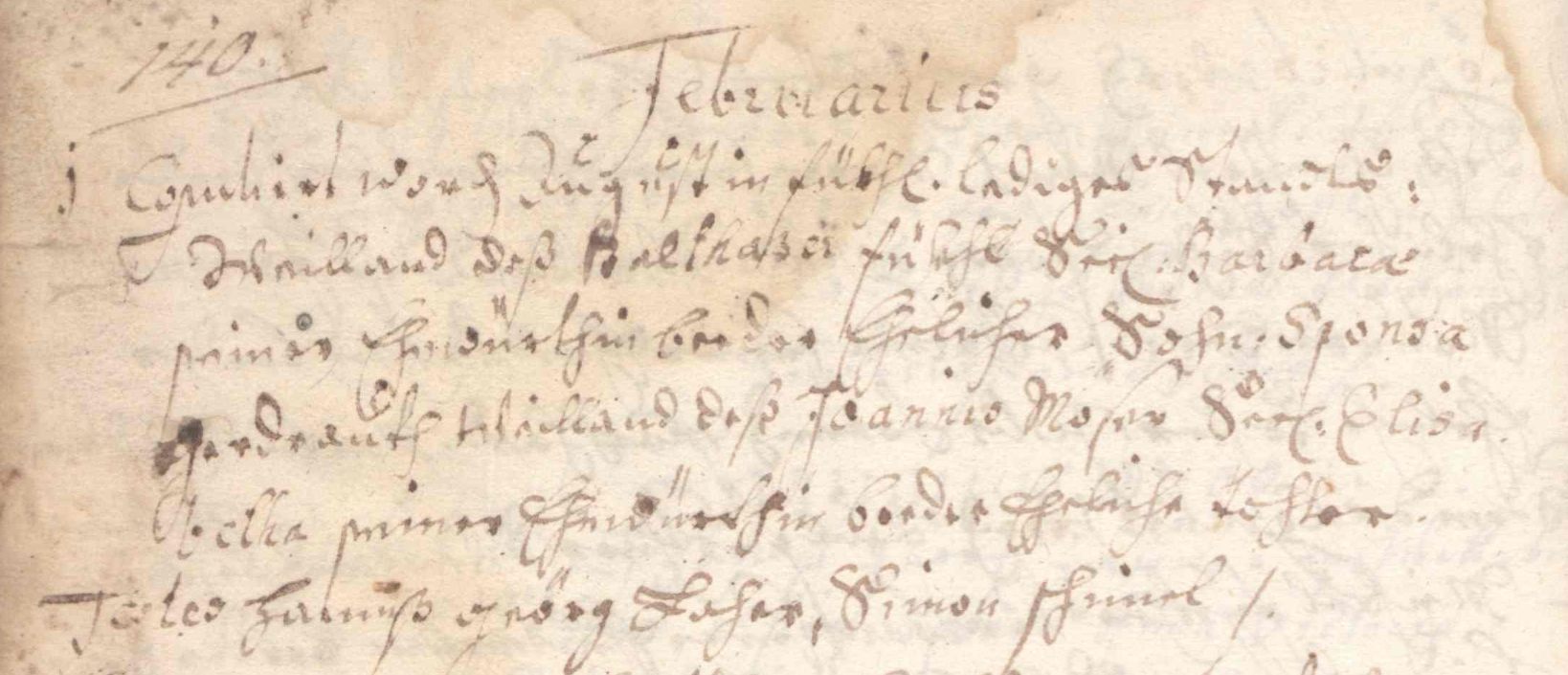

In der Generation davor überspringt die Schreibweise des Namens die Linie von FIGL zu FÜGL und wir finden den Urgroßvater, Augustin Figl, sowohl bei seiner Trauung mit Gertraud Moser als auch bei seiner Geburt mit der Schreibweise FÜKHL.

Die Generationen davor, Balthasar und sein Vater Kolomon, wurden ebenfalls mit dem Nachnamen FÜKHL dokumentiert.

Insgesamt können wir damit die Familie Figl im Tullnerfeld bis zumindest 1672 mit Quellen belegen. Das darf man wohl Kontinuität nennen.

(1) https://www.faz.net/aktuell/politik/verwandtenehen-darueber-spricht-und-forscht-man-nicht-1655064.html

(2) https://www.barfuss.it/leben/das-gro%C3%9Fe-tabu

(3) https://www.rbb-online.de/kontraste/ueber_den_tag_hinaus/migration_integration/die_cousine_als_ehefrau.html#:~:text=In%20so%20manchem%20Stadtteil%20wird,wie%20bei%20einer%20gew%C3%B6hnlichen%20Ehe.

Ich finde es bewundernswert, wie genau und auch immer sehr gut belegt die Thematik behandelt wird. Da entwickelt sich ein ausgezeichneter Historiker. Weiter so!