Angesichts der nationalsozialistischen Verstrickungen des weltberühmten Maestros würde man Herbert von Karajan wohl nicht sofort mit griechisch-orthodoxen Gebetsstätten und Kirchenbüchern in Verbindung bringen.

Tatsächlich findet man seinen Taufbuch-Eintrag vom 5. April 1908 auch sehr rasch in den Büchern der katholischen Pfarrkirche Salzburg St. Andrä.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Herbert_von_Karajan_1963_%28cropped%29.jpg

Interessant ist hier auch die Notiz eines offenkundigen geistlichen Fans, der 1960 ohne Bezug zu irgendeiner kirchlichen Handlung (die ersten zwei Ehen von Karajan waren bereits Geschichte, die kirchliche Trauung zur dritten Ehe sollte erst vier Jahre danach stattfinden) notierte: „Heute der berühmteste Dirigent“.

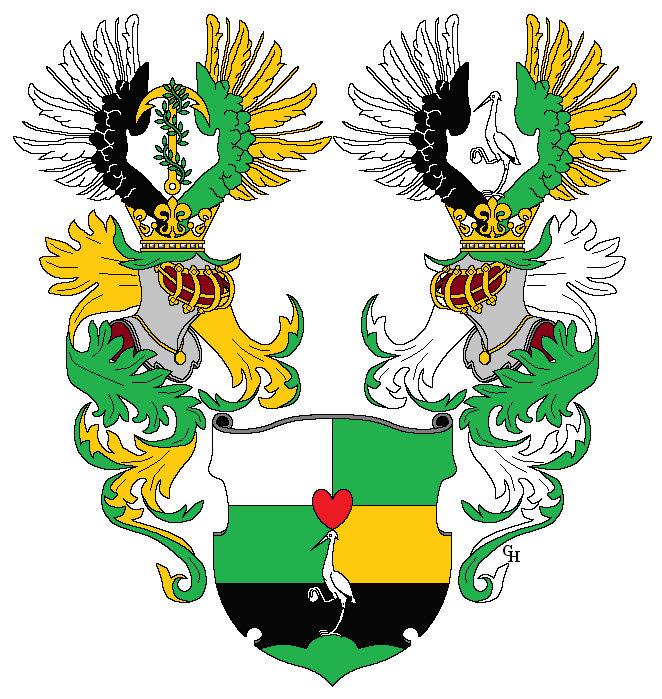

Die Familie Karajan

Die Generationen der Eltern und Großeltern zeigen der Ahnenforschung das Bild einer gut vernetzten und wohlhabenden österreichischen Familie im niedrigen Adelsstand.

Ernst Theodor von Karajan (der Vater) : ein Mediziner – Chirurg und Primararzt in Salzburg.

Michael Kosmač (Großvater mütterlicherseits): Rechnungsrevident der Landesbuchhaltung in Graz

Ludwig Anton von Karajan (Großvater väterlicherseits): Arzt und Beamter im Gesundheitswesen

(HruskaHeraldik – Gerd Hruška)

(http://ghruska.weebly.com/)

Die Liste ließe sich länger fortsetzen – Großonkel Max Theodor war Altphilologe an der Universität Graz. Seine Tochter Zoë (1) ehelichte einen Karl Julius Reininghaus, seinerseits Sohn einer Emilie Susanne Mautner-Markhof…

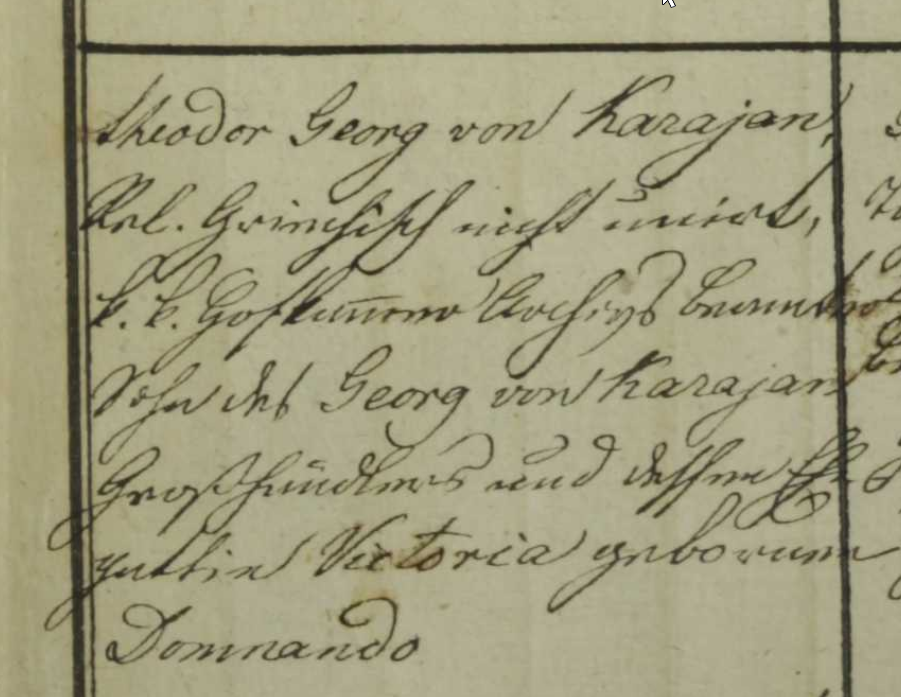

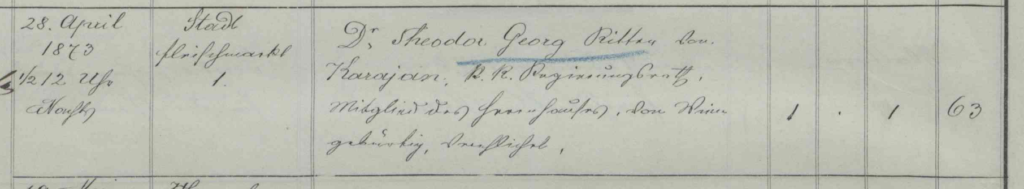

Über den Urgroßvater, Theodor Georg von Karajan, ist in der Neuen Deutschen Biografie(2) folgendes zu finden:

Adolf Dauthage – Eigenes Foto einer Originallithographie, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6487933

„Nach dem Schulbesuch in Wien […] ging K. nicht an die Universität, sondern trat in den Staatsdienst ein.

Nach subalterner Tätigkeit beim Hofkriegsrat gelangte er 1832-41 an das Hofkammerarchiv (Archiv des Finanzministeriums), dessen Direktor Franz Grillparzer (seit 1832) K.s wissenschaftliche Interessen erkannte und förderte.“

Er sollte es in weiterer Folge zum Ersten Custos der Hofbibliothek bringen.

Die erste Abweichung in dieser anscheinend durch und durch alt-österreichischen und in Herbert von Karajans Augen vielleicht „deutschen“ Familie findet sich bei ihm.

Bei der katholischen Taufe seines Sohne Ludwig Anton am 06. März 1835 wird er als „griechisch nicht unierter“ Christ geführt. Zwei Zeugen bestätigen, dass er erklärt habe, sein Kind im katholischen Glauben erziehen zu lassen.

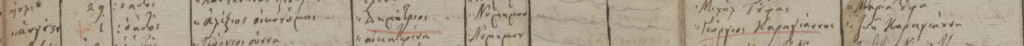

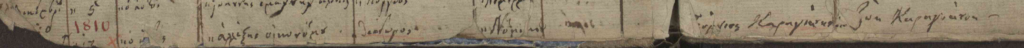

Tatsächlich hieß die Familie Karajan ursprünglich Karagiannis und entstammt der westmakedonischen Kleinstadt Kozani. Der Händler Georgios Karagiannis übersiedelte über Wien nach Chemnitz im Kurfürstentum Sachsen, brachte es dort zu einigem Wohlstand und wurde schließlich von Kurfürst Friedrich August III. am 1. Juni 1792 in den Reichsadelsstand erhoben (3).

Über den Weg über Wien nach Chemnitz berichtet ebenfalls die Neue Deutsche Biografie (4):

„[Georgios Karagiannis] kam aufgrund der internationalen Geschäftsbeziehungen seines Vaters mit ungefähr 15 Jahren nach Wien, um bei einem griech. Händler in die Lehre zu gehen. Seine Handelstätigkeit mit türkischen Garnen führte ihn häufig nach Sachsen[…]. Die große Nachfrage nach Garnen brachte ihn zum Entschluss, diese in Sachsen selbst anfertigen zu lassen, und so ließ er sich 1767 in Chemnitz nieder und errichtete dort eine Spinnerei für Türkischgarn. Er ließ seinen Bruder Theodor aus Makedonien nachkommen […]. Das Vermögen der beiden betrug 1792 in Sachsen allein zirka 300.000 Taler. 1800 übersiedelte er nach Wien…“

Die Quelle Wikipedia scheint an dieser Stelle allerdings etwas unzuverlässig zu sein, da sie angibt, die Söhne Demeter und Theodor wären ebenfalls mit geadelt worden. Dies dürfte 1792 allerdings schwierig gewesen sein da die beiden erst 1807 (Demetrios) und 1810 (Theodor) in Wien geboren wurden.

Und so finden wir neben den Geburten auch sowohl das Ableben Georgios Karagiannis in den Kirchenbüchern der griechisch-orthodoxen Kirchen Wiens (in diesem Fall der Bruderschaft zur Heiligen Dreifaltigkeit) als auch den Tod seines Sohnes Theodor Georg.

Bei Georg von Karajan am 21.06.1813 noch in griechischer Schrift und unter dem Namen „Καραγιάννης“, bei Theodor am 28.04.1873 bereits eingedeutscht auf „Karajan“.

Die Mutter von Theodor, Zoë Domnando, hatte Georgios 1801 in Triest geheiratet. Leider ist es mir noch nicht gelungen, für diese Hochzeit für die Ahnenforschung geeignete Quellen zu finden. Sie überlebte ihren Mann um 50 Jahre und starb am 21.10.1863. Auch sie findet sich in den Sterbebüchern der griechisch-orthodoxen Gemeinde Wiens.

Interessant ist, dass Georg von Karajan die zweite griechisch-orthodoxe Bruderschaft in Wien („Zum hl. Petrus“) nennenswert unterstützt haben dürfte.

Günter Ofner schreibt darüber auf Familia Austria im Beitrag „Orthodoxe Gemeinden im alten Österreich nach dem Toleranzpatent von 1791“ folgendes:

„In Wien verlief die Geschichte der griechisch-orthodoxen Kirche schwierig. Es bildeten sich zwei Gruppen (Bruderschaften), die sich reserviert bis feindlich gegenüberstanden, getrennte Pfarren gründeten, separate Kirchen bauen ließen, separate Schulen, Bibliotheken, Armenfonds usw. gründeten.“ […]

„Diese erste orthodoxe Kapelle Wiens (außerhalb der exterritorialen Botschaft) befand sich in einer kleinen Wohnung im Dempfingerhof (Seitenstettengasse 4). Sechs Jahre später wurde der Sitz in den Steyrerhof (Griechengasse 4) verlegt. Die Kapelle unterstand anfangs noch direkt dem Ökumenischen Patriarchen in Konstantinopel.“ […]

„1803 konnte der Mietvertrag nicht mehr verlängert werden. Die Pfarre war wohl finanziell in der Lage zwei benachbarte Häuser zu kaufen, sie durften das aber nicht, da sie als osmanische Untertanen kein Eigentum in Österreich erwerben durften.

Deshalb erwarb schließlich der griechische Händler Georg Johann Ritter von Karajan, der schon kaiserlicher Untertan war, diese Immobilien mit dem Geld der Bruderschaft und stellte sie der Gemeinde leihweise zur Verfügung. Von 1803-1806 wurde die neue Kirche „zum Heiligen Georg“ erbaut, aber erst 1893/94 gelang es, per kaiserlichen Beschluß, auch das Eigentumsrecht auf die Bruderschaft zu übertragen.“

Lauf dem Online-Magazin „GR Reporter“ besuchte übrigens Herbert von Karajans Vater, Dr. Ernst von Karajan, die Stadt Kozani gemeinsam mit Zoë Reininghaus (geb. von Karajan) – während der Maestro keinen Besuch in der Stadt seiner Vorfahren absolvierte oder absolvieren konnte.

- Zu Zoë Karajan habe ich auf der Seite der Mautner-Markhofschen Familienchronik eine sehr interessante Erinnerung ihrer Enkelin (Fr. Gerty Faschingbauer-Philippovich) gefunden.

- Neue Deutsche Biografie, Band 11, Seite 141

- Wikipedia – https://de.wikipedia.org/wiki/Karajan_(Adelsgeschlecht)

- Neue Deutsche Biografie, Band 11, Seite 140