Inhalt

Im zweiten Wiener Bezirk, der Leopoldstadt, gibt es eine kurze Baulücke von nur 11 Metern, die – amtlich bestätigt – Wiens kürzeste Gasse darstellt und mit dem klingenden Namen „Tethysgasse“ benannt wurde.

Tethys & Gondwana

Wem sie diesen Namen verdankt, ist vermutlich eher wenigen Menschen in Wien geläufig – und doch gibt der Name einen klaren Hinweis auf den Würdenträger.

Das Urmeer Tethys und der Urkontinent Gondwana sind Begriffe, die der österreichische Geograf und Politiker Dr. Eduard SUESS im Zuge seiner Arbeiten zur Tektonik und Paläogeografie zwischen 1883 und 1893 einführte. Er begriff als einer der Ersten, dass das tektonische Modell der Erde mit deren Entwicklungsgeschichte verbunden werden musste und konnte nachweisen, dass bestimmte Farngattungen in Fossilien auf mehreren Kontinenten zu finden waren.

Aufgrund solcher Überlegungen kam Suess zu dem Schluss, dass Afrika und Europa einstmals eng verbunden waren und dass die nördlichen Alpen einst der Grund eines Ozeans gewesen waren, von dem das Mittelmeer nur noch ein Überbleibsel darstellte

Wikipedia, Eduard Suess

Teile seiner Erkenntnisse wurden nur wenige Jahrzehnte später durch die Entwicklung der Plattentektonik bzw. der Kontinentaldrift durch Alfred Wegener (1915) überholt, doch leistete er wertvolle Vorarbeit zu diesen Erkenntnissen.

Karl Adolph Eduard Suess wurde am 20.08.1831 in London als Sohn des sächsischen protestantischen Kaufmanns Adolph Heinrich Suess und der Tochter eines jüdischen Bankiers, Eleonore Zdekauer, geboren. Über seine Geburt in London konnte ich noch keine Dokumente finden, doch Biografien berichten, dass Eduard als Kleinkind nach Prag kam.

Das Stadtarchiv Prag bietet dem Ahnenforscher die Möglichkeit, auch Volkszählungsdaten auszuwerten und so finden wir in der Zählung der Prager Bevölkerung die Familie Suess unter Angabe ihrer Geburtsjahre, bestehend aus Vater Adolph (1797), Mutter Eleonore (1806), den Söhnen Eduard (1831), Friedrich (1833) und Emilius (1835) sowie den Töchtern Luise (1829), Eleonora (1838) und Maria Alwina (1842). Die Erfassung ist interessanterweise mit „Aufnahms-Bogen im Jahre 1837“ betitelt, enthält aber dennoch die später geborenen Kinder.

Studium & Revolution

Im Jahr 1845 übersiedelte die Familie nach Wien wo Eduard in das Akademische Gymnasium eintrat. Nach Abschluss des Gymnasiums begann Eduard am Polytechnischen Institut (heute TU Wien) zu studieren. Die dramatischen Tage des Revolutionsjahres 1848 erlebte er hautnah als Student mit. Am 12. März 1848 wurde ein von Studenten verfasstes Schreiben an den Kaiser in der Aula der Wiener Universität verlesen:

Kaiserliche Majestät!

Auszug aus der Bittschrift, die durch Anton Freiherr Hye von Glunek (1807-1897)

Durchdrungen von der Überzeugung, dass Freiheit es sei, welche das stärkste Band um Fürst

und Volk schlinge, dieses zu großen Taten befähige und geneigt mache, schwere Prüfungen

mit Mut und Ausdauer zu bestehen, glauben unterzeichnete Studierende Wiens eine heilige

Pflicht treuer Bürger zu erfüllen, wenn sie Eurer Majestät in Ehrfurcht ihre Meinung

aussprechen, dass die Verwirklichung dieser Freiheit in so kritischer Weltlage ein dringendes

Bedürfnis sei und Eure Majestät daher bitten, Höchstdero Völkern gewähren zu wollen:

Press- und Redefreiheit zur Herstellung eines gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens

zwischen Fürst und Volk; Hebung des Volksunterrichtes und insbesondere Einführung von

Lehr- und Lernfreiheit; Gleichstellung der verschiedenen Glaubensgenossen in

staatsbürgerlichen Rechten; Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens;

allgemeine Volksvertretung und außerdem der deutschen Landestheile beim Bunde.

und Prof. Stephan Ladislaus Endlicher (1804-1849) dem Kaiser übergeben wurde

Die unzufriedenstellende Antwort des Hofes und die allgemein angespannte Lage entfachte rasch einen Flächenbrand. Die Studenten entschlossen sich, zum Landhaus, dem Tagungsort der Niederösterreichischen Stände, zu marschieren, um ihre Forderungen zu bekräftigen.

Die Wiener – Arbeiter, Bürger und Arbeitslose – schlossen sich der Kundgebung an. Die Forderungen der Menschenmasse in der Herrengasse und Umgebung wurden den Ständen vorgetragen. Letztendlich wurde das Landhaus gestürmt, die Tumulte führten zu einem Einsatzbefehl des Militärs, das in die unbewaffnete Menge schoss. Der Aufstand griff auf die Vorstädte und Vororte über. Aus einer friedlichen Volksbewegung war

eine Revolution geworden. 1)

Der Hof war schließlich zu einigen Zugeständnissen bereit und Metternich trat am 13.03.1848 zurück und floh nach London. Als Teile einer „Bürgerlichen Nationalgarde“ wurde in den nächsten Tagen eine „Akademische Legion“, bestehend aus 5 Corps, darunter ein Techniker-Corps, dem Suess angehörte, wurde gegründet und mit (veralteten) Waffen ausgestattet.

Die Revolution entlud sich noch in mehreren, immer blutigeren Wellen im Mai, August und Oktober. Im August wurde die neu gegründete Nationalgarde gegen einen Protestzug von Arbeitern eingesetzt, die gegen eine Kürzung ihres Lohnes protestierten. Die sogenannte „Praterschlacht“ kostete 18 Arbeitern und Arbeiterinnen sowie 4 Nationalgardisten das Leben2) und Suess berichtete, dass zu seiner großen Freude der Zug des Technikercorps, dem er zugeteilt war, nicht genötigt wurde, gegen die Arbeiter vorzugehen. 3)

Kurz bevor der Aufstand im Oktober durch kaiserliche Truppen unter Alfred Fürst Windischgrätz (1787-1862) niedergeschlagen wurde, hatte Adolph Suess seine Familie bereits nach Prag evakuiert, wo Suess begann sich intensiv mit Fossilien auseinanderzusetzen.

Die mit der Niederschlagung der Revolution einhergehende Restauration brachte Eduard Suess nach seiner Rückkehr nach Wien im Jahre 1850 eine Verhaftung und mehrere Tage in überfüllten Arrestzellen ein.3)

Heirat in Wien

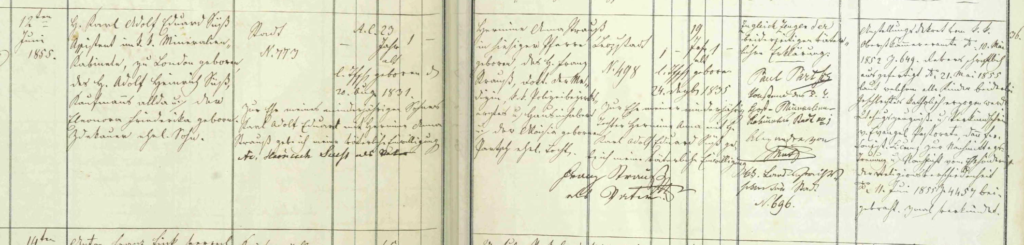

Seine erste Arbeitsstelle fand er schließlich 1852 im Hof-Mineralien-Cabinett, was ihn der von seinem seinem Vater für ihn geplanten Zukunft in der eigenen Fabrik noch weiter entfernen sollte. Sein Vorgesetzter war Paul Partsch (1791–1856), Geologe, Mineraloge und Mitglied der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Partsch war außerdem der Onkel der 17-jährigen Hermine Strauss, in die sich Suess augenblicklich verliebte. 4) Partsch dürfte Suess sehr gewogen gewesen sein, denn im Jahre 1855 führte Eduard Suess dessen Nichte vor den Altar.

Der Taufbuch-Eintrag verrät uns die „Nachsicht vom Ehehindernis der Religionsverschiedenheit“ – schließlich war Eduard Suess Protestant – sowie die Einverständniserklärung beider Väter zur Heirat der minderjährigen Kinder.

Noch bevor er durch seine wissenschaftlichen Arbeiten zum vielleicht bedeutendsten Vertreter der österreichischen Paläontologie und Geologie wurde leistete er allerdings in politischer Funktion Bahnbrechendes um die Lebensqualität und Bewohnbarkeit der nicht nur aufstrebenden sondern nahezu explodierenden Stadt Wien zu sichern.

Ab dem Jahr 1857 lehrte Eduard Suess als außerordentlicher Professor Paläontologie und seit 1862 Geologie an der TU Wien. Seit dieser Zeit saß er als Vertreter der „Liberalen“ im Wiener Gemeinderat (später auch im Niederösterreichischen Landtag und im Reichsrat) und war in diesen Funktionen an zwei entscheidenden Projekten der Wiener Stadtentwicklung beteiligt.

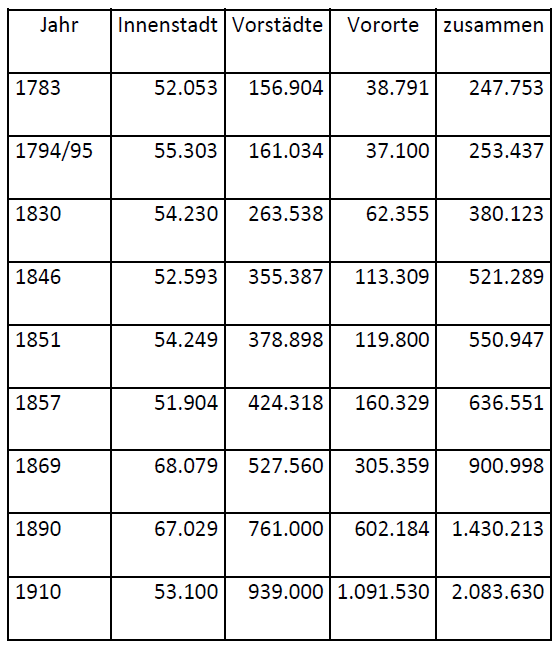

Beide Projekte gehen direkt auf das explodierende Bevölkerungswachstum der Kaiserstadt und die daraus resultierenden stadtplanerischen Notwendigkeiten zurück. 5)

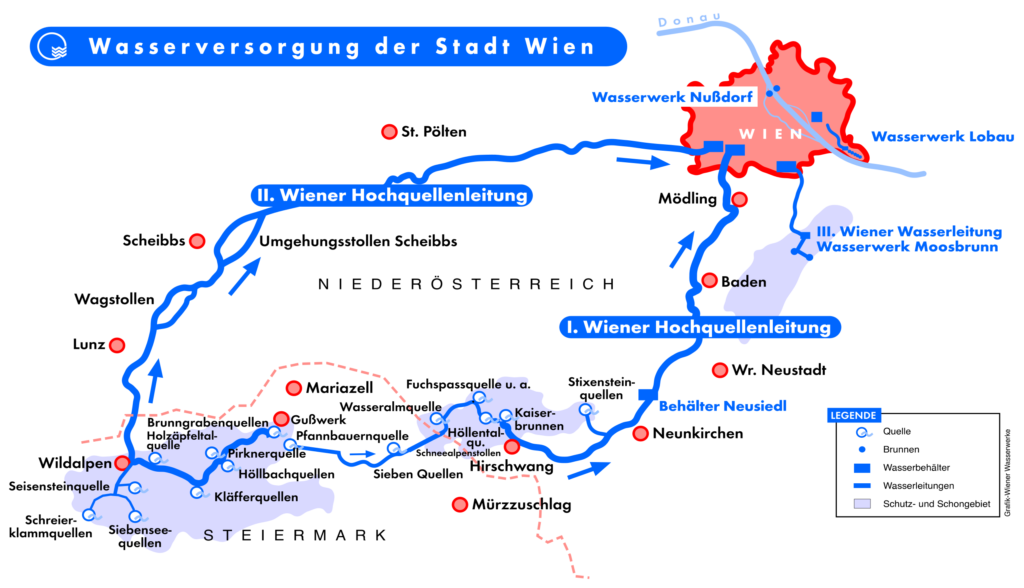

Hochquell-Wasserleitung

Die Entwicklung der Kanalisation und die Behandlung von Abwässern wurde seit ca. 1700 zunehmend strenger reguliert. Doch weder die Kanalisation noch die Wasserversorgung konnte dem Bevölkerungswachstum standhalten. Auch die laufende Erschließung kleinerer, neuer Quellen im 18. Jahrhundert war nicht ausreichend. Das Grundwasser wurde durch die Abwässer der Vorstädte, die in Donau und Wienfluss geleitet wurden, sowie das Leichengift der noch nahe dem Zentrum liegenden Friedhöfe mit Ruhr, Cholera & Typhus verseucht. Nachdem viele Haushalte weiter durch Grundwasser-gespeiste Hausbrunnen versorgt wurden konnte sich die Cholera schließlich auf diesem Weg ausbreiten.

Das 19. Jahrhundert war deshalb durch eine Vielzahl an Cholera-Epidemien geprägt – neben der großen Epidemie 1832/1832 wurden auch 1836, 1849, 1854/55, 1866 und schließlich 1873 weitere Ausbrüche verzeichnet. 6)

Im Jahr 1841 konnte die Kaiser Ferdinands-Wasserleitung (die das schotterige Becken der Donau zur Filterung des Flusswassers nutzte) zur Wasserversorgung hinzugefügt werden, die mit 5.000 bis 10.000 m3 Wasser pro Tag die 5-10fache Kapazität der bisher ergiebigsten Quellwasserleitung, der Hernalser Wasserleitung beitragen konnte. Doch bereits 1847 genügte die Fördermenge auch dieser Quelle nicht mehr und man begann, Donau-Wasser direkt zu filtrieren – eine Maßnahme, mit der die Wasserqualität nicht ausreichend hoch gehalten werden konnte und die letztlich der Cholera Vorschub leistete.

Ab 1858 beschäftigten sich Regierungskommissionen der Stadt Wien mit der Misere der Wasserversorgung der Stadt. Doch erst als Eduard Suess ab 1863 der Wasserversorgungskommission angehörte entwickelte sich eine Dynamik, die zum Grundsatzbeschluss im Wiener Gemeinderat führte, die Wasserversorgung Wiens „durch die Vereinigung und Herbeileitung der Hoch-Quellen mit aller Kraft anzustreben und baldmöglichst durchzuführen“. 7)

Lange Zeit tobte ein Gutachter-Streit, welche Quellen am geeignetsten und wirtschaftlichsten seien, um die Versorgung Wiens zu sichern. Doch Suess konnte – u.a. mit Unterstützung des Sanitätsrates Carl von Rokitansky (1804-1878) sowie des Arztes Josef Skoda (1805-1881) den Entscheid für die teuerste, aber dafür qualitativ hochwertigste und zukunftssicherste Variante bewirken.

Diese Entscheidung musste gegen zum Teil erheblichen Widerstand und unter großem Druck herbeigeführt werden. Um dem trotz des Ausbaus der Kaiser-Ferdinand-Quelle zunehmenden Wassermangel zu begegnen mussten tausende schlecht gewartete Brunnen saniert werden. Fabriks- und Mühlenbesitzer im Süden Wiens protestierten gegen die Kommission, weil sie befürchteten, dass die Quellen der Fischa-Dagnitz, der Pitten und der Leitha für die die Wasserversorgung genutzt werden sollten und sie damit weniger oder kein Wasser mehr zur Verfügung hätten.

Doch am 1. Mai 1865 schenkte der Kaiser der Stadt Wien den Kaiserbrunnen am Fuße des Schneeberges – mit 650.000 Eimern die ergiebigste der in Frage kommenden Hochquellen – wodurch eine eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung geschaffen wurde.

„Um eine der wichtigsten Fragen der baldigen Lösung zuzuführen, habe ich die Anordnung getroffen, daß der Gemeinde zur Durchführung der Wasserversorgung der Kaiserbrunnen unentgeltlich überlassen werde, und ich hoffe, daß hiemit die Wasserversorgung einen baldigen und glücklichen Abschluß erlangen wird.“

Die Presse, 2. Mai 1865

Im Jahr 1866 konnten schließlich die notwendigen Beschlüsse gefasst werden und das Projekt bewegte sich in die Phasen 4 („Beschaffung der Geldmittel“) und 5 („Bau“). Doch alleine die nötigen Bewilligungen und Grundeinlösungen zogen sich noch bis ins Jahr 1869.

Um die Strecke nach Wien zu überwinden und dabei ein gleichmäßiges Gefälle zu gewährleisten mussten allein 26 Stollen mit einer Gesamtlänge von über 8 km errichtet werden. Weiters wurden 30 Aquädukte und Talquerungen in der Länge von weiteren 4,6 km errichtet, die heute großteils unter Denkmalschutz stehen.8)

Für die Arbeiten wurde der in London ansässige Baumeister Anton Gabrielli verpflichtet, der die Errichtung aller Baulose von Kaiserbrunn bis zum Rosenhügel und für die nötigen Verteilungen innerhalb von Wien um 12 Mio. Gulden angeboten hatte. 9)

Gabrielli geriet in gehörige Terminnot und erhielt schließlich Unterstützung durch das k.k. Reichskriegsministerium und das k.k. Genie-Regiment Erzherzog Leopold Nr. 2.

Im Dezember 1872 konnten so die Stollenarbeiten fertiggestellt werden und am 24. Oktober 1873 wurde die 1. Hochquellen-Leitung am Schwarzenbergplatz durch Kaiser Franz Joseph I. mit der Inbetriebnahme des von Gabrielli gestifteten Hochstrahlbrunnens eröffnet.

Donauregulierung

Der enorme Bevölkerungszuwachs in Wien führte nicht nur zu einer stetig zunehmenden Wasserknappheit, sondern erzeugte auch einen rasant wachsenden Bedarf an Wohnraum. In der oben angeführten Tabelle lässt sich unschwer erkennen, dass der Zuwachs fast ausschließlich in den Vorstädten (also den heutigen Bezirken 2-9) und den Vororten Wiens stattfand. Ein großer Anteil des Zuwachses ging auf Zuwanderer zurück, die über die neu errichteten Eisenbahnen aus den k. & k. Kronländern im Osten einwanderten und sich östlich der Stadt im heutigen zweiten Bezirk ansiedelten.

Daher war im 19. Jahrhundert gerade die Ausbreitung der Stadt hin zur Donau und die Entwicklung des Wohnraumes im zweiten Bezirk von enormer Bedeutung.

Die Donau war bis ins Jahr 1870 mehr oder weniger unreguliert und verursachte dadurch immer wieder verheerende Hochwasserschäden.

Bereits 1810 artikulierte Josef Schemerl Ritter von Leytenbach (1807-1836 Leiter des Hofbaurats) erstmalig den radikalen Gedanken, die Donauarme in einem „Normalstrombett“ zu vereinigen und dieses mittels einer stabilen Brücke zu überqueren; damit sollten die Bedingungen für die Schifffahrt verbessert und die Gefahren durch Hochwässer beseitigt werden. 10)

Jedes Jahr zur Zeit des Herbsthochwassers kam es zu mehr oder weniger schweren Überschwemmungen. Die Stadtteile Brigittenau, Rossau, Erdberg, Schüttel und andere, deren Bevölkerung ausnahmslos aus Armen bestand und die am niedrigen Ufer des Flusses lagen, waren manchmal bis zum zweiten Stock der Häuser überschwemmt.

Die Menschen retteten sich auf die Dachböden und Dächer und ein Teil ihrer kärglichen Habe wurde vom Wasser davongetragen. Nach dem Rückgang des Wassers mussten sie zurück in ihre Häuser gehen, die im Sommer kaum noch

ausgetrocknet waren, und dann oft den ganzen Winter über feucht durch das Auftreten des Wassers nach den herbstlichen Regenfällen blieben. Besonders dringlich wurde die Frage nach dem Frühlingshochwasser 1862, bei dem alle tiefer gelegenen Teile Wiens überflutet wurden.Sueß lebte damals in der Praterstraße und sah, wie nach den laufenden, überschwappenden, breiten Wellen das

Obrucev, Vladimir – „Eduard Suess“ (1937), p.84

Wasser aus dem angeschwollenen Fluss in die Straßen trieb.

Doch alle Ansätze von Hochwasserschutz-Maßnahmen – die ersten zurückgehend bereits bis ins Jahr 1744 durch Maria Theresia – wurden letztlich nicht oder unzureichend umgesetzt. Erst im Jahr 1866 konnte nach langjährigen Diskussionen endlich Einigkeit über die Durchführung erzielt werden. 11)

In der Folge wurde eine Donauregulierungs-Kommission eingesetzt, deren Mitglied und Vertreter für die Leopoldstadt Eduard Suess war.

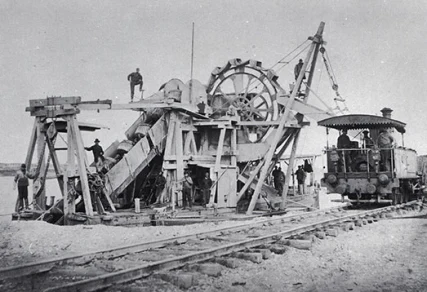

Die technischen Probleme und Risiken waren erheblich und es zeichnete sich ab, dass man der Donau tatsächlich ein neues Flussbett geben musste um künftige Probleme (z.B. für die Schifffahrt) zu vermeiden. Ingenieur Gustav Wex und Eduard Suess reisten zur festlichen Eröffnung des Suezkanals um die dortigen Arbeiten zu besichtigen und schließlich wurde der Auftrag auch an eine französische Firma vergeben, die Erfahrungen beim Bau des Suezkanals gesammelt hatte.

Am 14. Mai 1870 erfolgte durch Franz Joseph I. der erste Spatenstich und zwischen 1870 und 1875 wurde die Donauregulierung schließlich gebaut. Trotz des Einsatzes von großen Baggern erfolgte auch ein großer Teil der Arbeiten per Hand.

Die Bauarbeiter (vor allem Tschechen, Polen, Slowaken und Italiener) schufteten für einen minimalen Lohn und hausten unter primitiven und bescheidenen Verhältnissen, für die sie einen erheblichen Teil des kargen Lohnes wieder bezahlen mussten. 12) 13) Der – durchaus mit Sorge erwartete – Durchstich wurde am 15.04.1875 vorgenommen. Die technische Durchführung war erfolgreich und so erfolgte kurz darauf die offizielle Inbetriebnahme und am 30.05.1875 fand die feierliche Freigabe für den Schiffsverkehr im eröffnet.

Im Jahr 1909 wurde Ernst Lauda, Urgroßvater des späteren Formel 1-Champions Niki Lauda, Vorstand der Wasserbausektion im kaiserlichen Ministerium für Öffentliche Arbeiten. Er wurde im Jahr 1916 für seine Verdienste um die Donauregulierung geadelt, wobei es mir noch nicht gelungen ist, den genaueren Grund dafür herauszufinden – schließlich war die Regulierung lange vor seinem Amtsantritt abgeschlossen.

Suess Familie

Online verfügbare Dokumente zu Eduard Suess Familie zu finden ist keine einfach Übung. Er selbst ist in London geboren, wo die meisten Quellen hinter Paywalls verborgen nur dem zahlungswilligen Ahnenforscher zugänglich sind. Auch FreeBMD („BMD“ für „births, marriages, deaths“) gibt uns keinen Hinweis.

Doch dankenswerterweise liefert uns Eduard Suess die Ahnenforschung zu seiner Familie in seinen Erinnerungen frei Haus. Er beginnt mit Verweisen auf den Namen Suess in Wien und liefert dazu eine stattliche Anzahl honoriger Persönlichkeiten. Doch der Wissenschafter beendet die Aufzählung sehr rasch mit dem lapidaren Hinweis, dass keinerlei Bezug zu seiner Familie nachweisbar sei.

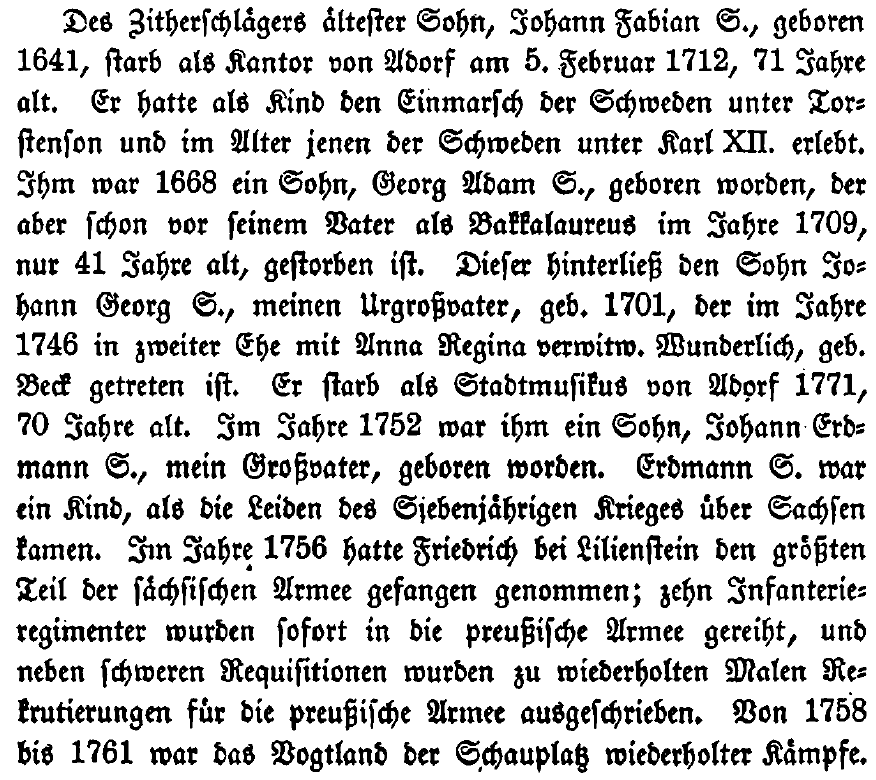

Die Wurzeln seiner Familie liegen in Bobenneukirchen im sächsischen Vogtland, und er muss über etliche Quellen dazu verfügt haben. Suess erzählt die Geschichte seiner Familie, beginnend im ausgehenden sechzehnten Jahrhundert, eng verwoben mit den Schrecken des 30-jährigen sowie (ein Jahrhundert später) des siebenjährigen Krieges.

In die Geschichten seines Großvaters (Johann Erdmann Suess) und Vaters (cand. theol. Adolph Suess), deren Erzählungen Suess natürlich erlebte, mischen sich die napoleonischen Kriege und der Einmarsch französischer Truppen im Jahr 1806 (auf dem Weg Richtung Wien und Graz, die sie im Jahr 1809 erreichen sollten).

Der Vater zog nach Leipzig, um Theologie zu studieren und sollte dabei den Spuren der großen Völkerschlacht begegnen. Doch seine Berufung zur Theologie sollte eine überraschende Wendung nehmen, als der Prager Bankier Moritz Zdekauer, finanzieller Vertrauensmann des böhmischen Adels, die Erziehung seiner Söhne in berufene Hände legen wollte und dazu „Cand. Ad. Süß, zu erfragen bei Prof. Ilgen in Leipzig“ einlud.

Doch die Familie Zdekauer hatte nicht nur zu erziehende Söhne, auch eine Tochter erweckte die Aufmerksamkeit des cand. theol. Suess.

Sein Sohn schreibt darüber:

Unterdessen blühte die älteste Tochter des Hauses, Eleonore, heran. Im Jahre 1823 war sie 17 Jahre und mein Vater 26 Jahre alt. Zarte Fäden waren gesponnen. Die Mutter war gegen eine Verbindung. Der welterfahrene Vater sagte nicht nein, aber er meinte, wenn daraus etwas werden sollte, müsste der junge Herr die Theologie an den Nagel hängen und in selbständiger Tätigkeit sich bewähren.

Eduard Suess, Erinnerungen

Eduards Vater ließ sich nicht zweimal bitten und nach dienstlichen Aufenthalten in Spanien und London heiratete er Eleonore im Jahr 1828 und das Paar reiste sofort nach London, wo er ein selbständiges Wollgeschäft eröffnete. 14)

Nach der Geburt dreier Kinder übersiedelte die Familie nach Prag. Eduard Suess liefert uns einen anschaulichen Bericht über eine Haushalts-Verlagerung in damaliger Zeit:

„Wir segelten im Oktober nach Rotterdam; dort kaufte mein Vater einen geräumigen viersitzigen Wagen, auf welchen die Koffer geschnallt wurden. In dem Wagen nahm meine Mutter Platz, die guter Hoffnung war, mit ihr die drei kleinen Kinder und ein Dienstmädchen. Mein Vater hatte seinen Platz am Kutscherbock. Die Pferde wurden von Strecke zu Strecke durch die Post beigestellt. So ging es fort durch Städte und Länder. Anfang November trafen wir wohlbehalten in Bobenneukirchen ein und nicht lange darauf in Prag.“ 15)

Dort finden wir die Familie in der bereits erwähnten Prager Volkszählung, ehe der Sohn quasi als Vorhut einer Verlagerung der beruflichen Aktivitäten des Kaufmanns und Fabrikanten Adolph Heinrich Suess nach Wien gesandt wurde. Mit der bekannten Konsequenz, dass der junge Mann erst als Revoluzzer verhaftet, letztlich aber ob seines Lebenswerkes von Kaiser Franz Josef gewürdigt wurde.

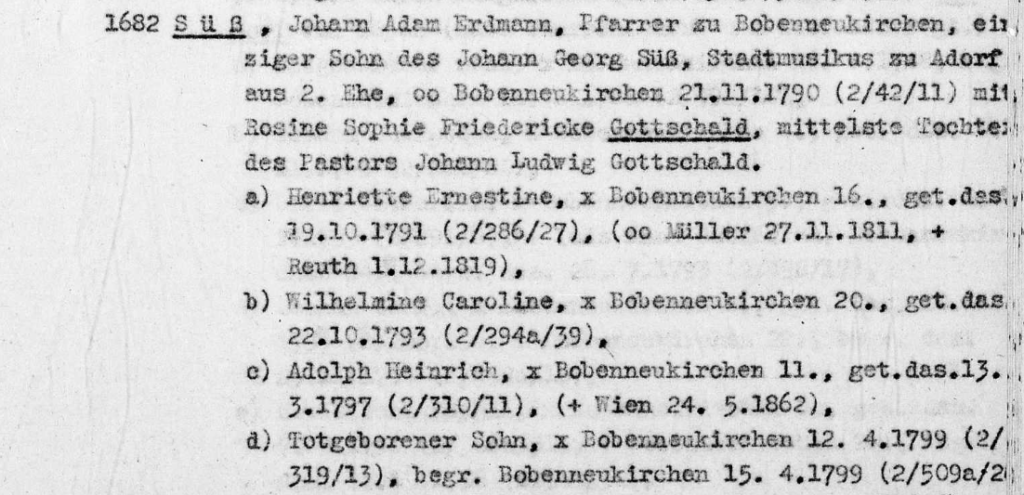

Familienbücher

Wir wollen diesen Beitrag nicht ohne eine interessante genealogische Quelle beenden, die in Österreich weniger geläufig ist: Dem Familienbuch.

In verschiedenen Regionen Deutschlands war den Pfarren zeitweise (z.B. ab Württemberg 1806) neben den üblichen kirchlichen Matriken (Tauf-, Heirats-, Sterbebuch) auch die Führung eines Familienbuches vorgeschrieben. Hier wurde eine Darstellung der verwandtschaftlichen Beziehungen der Familien im Pfarrgebiet geboten. Diese Dokumente stellen eine historische Quelle dar, eine amtliche Aufzeichnung der Pfarrverwaltung. Demgegenüber wurden im 20. Jahrhundert auch vermehrt nachträgliche Familienbücher als Werke einzelner Autoren erstellt – häufig als sogenannte „Ortsfamilienbücher“ oder „Ortssippenbücher“ bezeichnet. Ein solches finden wir auch für Bobenneukirchen, den Wohnsitz der Vorfahren von Eduard Suess.

Das Familienbuch von Bobenneukirchen ziert der Aktenvermerk „A 17864“ sowie ein Stempel der „Zentralstelle für Genealogie in der DDR“. Erstellt wurde es im Jahr 1973 durch einen Heinz Mocker, der im Vorwort auch eine umfassende Schilderung seiner Methodik liefert.

Wir finden darin den Großvater von Eduard Suess, Johann Adam Erdmann und seinen Vater Adolph Heinrich, sowie dessen Geschwister.

- Häusler, Wolfgang (1979) – „Von der Massenarmut zur Arbeiterbewegung. Demokratie und soziale Frage in der Wiener Revolution von 1848“

zitiert nach DANDLER, Florian (2017) – „Eduard Suess – die Gesellschaft der Ärzte in Wien und die 1. Wiener Hochquellwasserleitung: von einer gewagten Idee zu einem Vorzeigeprojekt“ - Geschichte-Wiki Wien, Praterschlacht

- Obručev, Vladimir A. (1937) – „Eduard Suess“ – herausgegeben 2009

- Gasche, Wolfgang Raetus – „Eduard Suess und seine Familie“ (Berichte Geologisches Bundesamt)

- Peter Csendes, Wien in der liberalen Ära. In: Johannes Seidl (Hg.), Eduard Suess und die Entwicklung der Erdwissenschaften zwischen Biedermeier und Sezession

(Göttingen 2009), 18 und Andreas Weigl, Demographischer Wandel und Modernisierung in Wien. Historischer Atlas von Wien. Kommentare I (Wien 2000) –

zitiert nach DANDLER, Florian (2017) – ebd. – p.9 - Geschichte-Wiki Wien, Cholera

- DANDLER, Florian (2017) – ebd. – p.50

- Wikipedia, 1. Wiener Hochquellen-Leitung

- DANDLER, Florian (2017) – ebd. – p.94

- Geschichte-Wiki Wien, Donauregulierung

- Wikipedia, Donauregulierung

- Bezirksmuseum 1020, Donauregulierung

- Blog „Rote Spuren“, Das Arbeitsleid bei der Donauregulierung

- Eduard Suess, Erinnerungen, p.13

- Eduard Suess, Erinnerungen, p.14

Hallo Geschwister,

Super spannend, Björn