Inhalt

Wer Anton Peter Piringer kennt, ist vermutlich schon ein Feinspitz in Sachen Ahnenforschung.

Oder zufällig in der kleinen Gemeinde Arnsdorf, in der Wachau südlich der Donau gelegen, zu Hause.

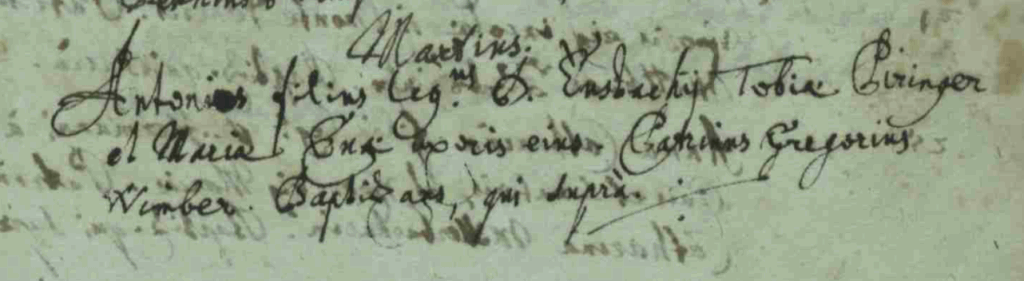

Geburt in Traismauer

Antonius Piringer wurde am 10. März 1679 in Traismauer geboren. Das Verdienst, seine Geburt recherchiert zu haben, gebührt allerdings nicht mir, sondern dem User Herbert aus dem Forum Ahnenforschung Österreich 1

Aber was macht ihn – unter hunderten Klerikern, die uns Matriken-Einträge in tausenden Kirchenbüchern hinterlassen haben – so besonders? Es ist die Form seiner Einträge, insbesonders in den Trauungsbüchern.

Wer sich mit Ahnenforschung intensiver befasst, vermeint irgendwann, alle Arten von Einträgen gesehen zu haben:

- Fleckige Sauklauen mit verblassender Tinte.

- Pfarrer, bei denen man das Gefühl hat, man könne ihren physischen Verfall anhand des immer schlechter werdenden Schriftbildes quasi live miterleben.

- Einträge, die eher an ein Stenoprotokoll erinnern und nur die allernötigsten Informationen dokumentieren – aber auch umfangreiche Angaben z.B. zu den Eltern, die einem die weitere Recherche deutlich erleichtern

- Handgezeichnete Tabellen, die nach der Reform der Matrikenführung 1771 schlechter lesbar waren als die Freitexte, die seit dem Beginn der Kirchenbuchführung an die zweihundert Jahre zuvor üblich waren.

- Aber auch gestochen klare Handschriften, die wunderschön zu lesen sind – wenn auch zuweilen in einer extrem ausgeprägten Kurrentschrift, mit der man auch erst klar kommen muss.

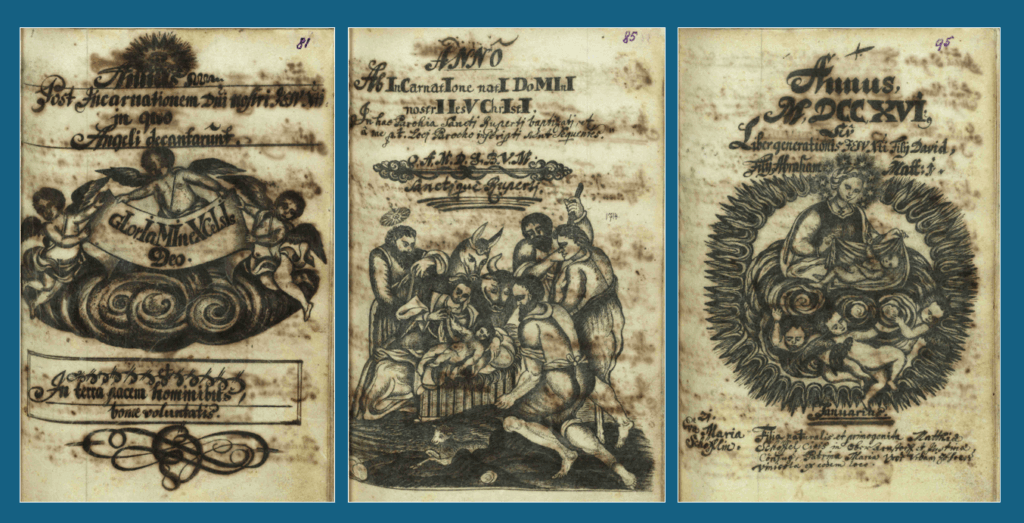

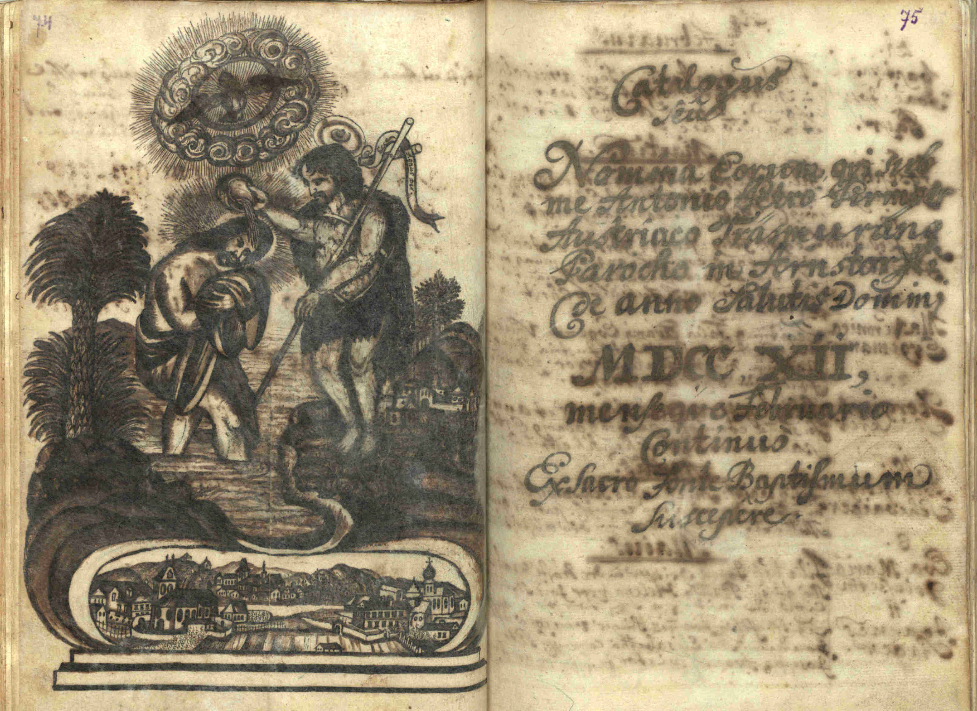

Doch wenn man im Taufbuch der Pfarre Arnsdorf das Jahr 1712 erreicht, erkennt man den Amtsantritt eines Pfarrers mit einer besonderen künstlerischen Ader. Anders als andere Kleriker, die ihre Einträge eher kalligrafisch verschönerten, entfaltete Anton Piringer ein zeichnerisches Talent.

Amtsantritt 1712 – das Arnsdorfer Taufbuch

Catalogus

Nomina Eorum qui sub

me Antonio Petro Piringer

Austriaco Trasimurano

Parocho in Arnstorff

de anno salutis domini

MDCC XII,

mense que Februario

continuo

ex sacro fonte Baptismum

suscepere

Verzeichnis

Die Namen derer, die durch mich, Anton Peter Piringer, einen Österreicher aus Traismauer,

ab dem Jahr des Herren 1712, in den Monaten die dem Februar folgen, aus der heiligen Quelle die Taufe empfingen

Sein Taufbuch ist in den ersten Jahren durch den Einsatz von sehr viel Tinte eher dunkel gehalten und durch die vielen Verschattungen von den jeweiligen Rückseiten in manchen Teilen auch nicht ganz einfach zu lesen.

Jedes Jahr wird mit einer ganzseitigen Zeichnung begonnen, wobei ich in den Jahren vor 1716 keine Jahreszahlen erkennen konnte.

Ab dem Jahr 1716 wird die Tinte sparsamer und das Bild klarer, doch mit dem Jahr 1720 beendete Piringer die Praxis, jedes Jahr mit einer großformatigen Zeichnung zu beginnen.

Heiteres Beruferaten

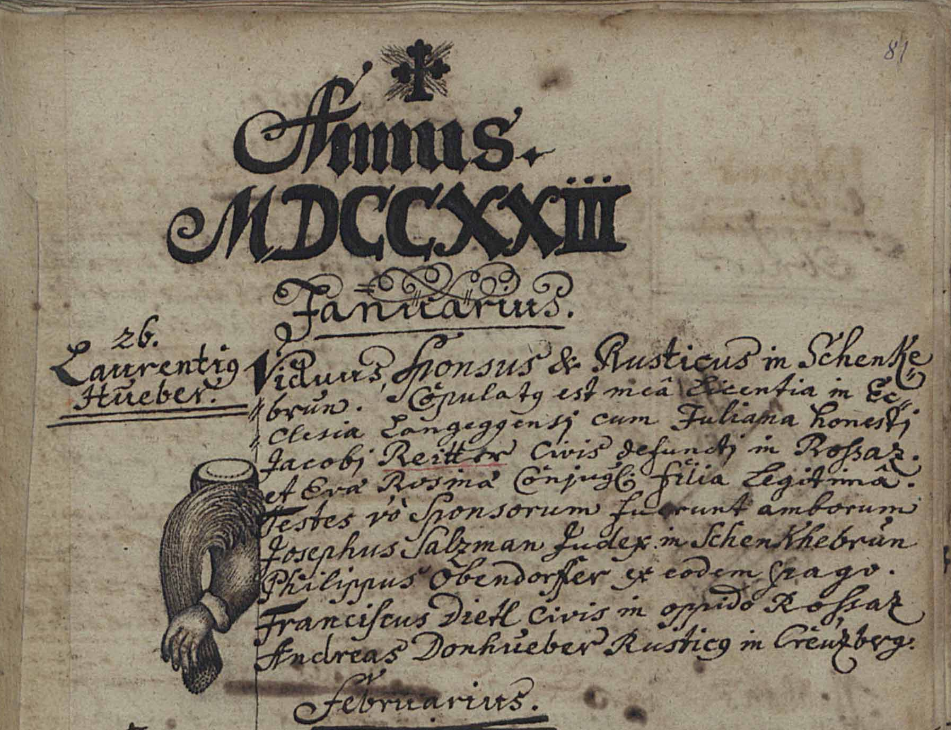

Ein besonderes Schmuckkästchen ist allerdings das Trauungsbuch der Pfarre Arnsdorf. Der Eröffner des Buches, der Italiener Antonius Thamé, verwendete ab 1694 ein schlichtes Format, wie es in vielen Kirchenbüchern zu finden ist. Jahre wurden mit einer einfachen, zentrierten Überschrift gekennzeichnet. Der einzelne Eintrag, in lateinischer Sprache verfasst, begann mit dem Datum („27:mo, Januarius“) und der Standardformel „copulatus est …“, gefolgt von den üblichen Angaben zu Bräutigam, Braut und Zeugen.

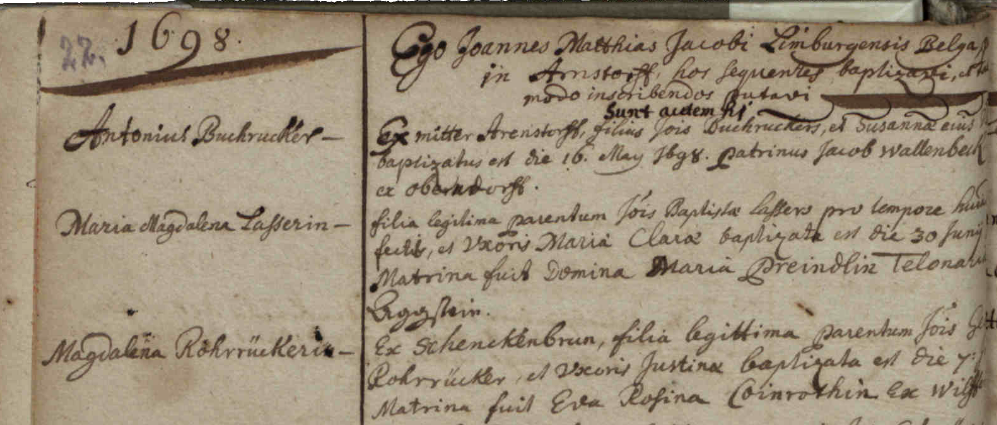

Der Belgier Johann Matthias Jakobi führte 1698 in Tauf- und Trauungsbuch ein neues Format ein: In einer mit einem vertikalen Strich klar getrennten Spalte wurde der Name separat und gut lesbar hervorgehoben. Dafür rückte das Datum in den Fließtext.

Nur zwei Jahre später wurde er allerdings – aufgrund des Ablebens des dortigen Pfarrers Cajus Tibali – in die Pfarre Traismauer berufen, wo man wenig später sein Format im Taufbuch vorfindet.

Sein Nachfolger, der Elsässer Franziskus Reiss, räumte nur 2 Jahre später mit dem modernen Schnick-Schnack wieder auf und kehrte zu einer traditionellen Schreibweise zurück.

Piringer schließlich vereinte die beiden Formate und schuf daraus etwas Besonderes: Er zog es bis in sein letztes Lebensjahr konsequent durch, den Namen in der ersten Spalte jedes einzelnen Trauungseintrages mit einer kleinen Darstellung des Berufes des Bräutigams zu schmücken.

Es würde den Rahmen sprengen, hier alle Berufe wiederzugeben – daher anbei ein kleiner exemplarischer Auszug:

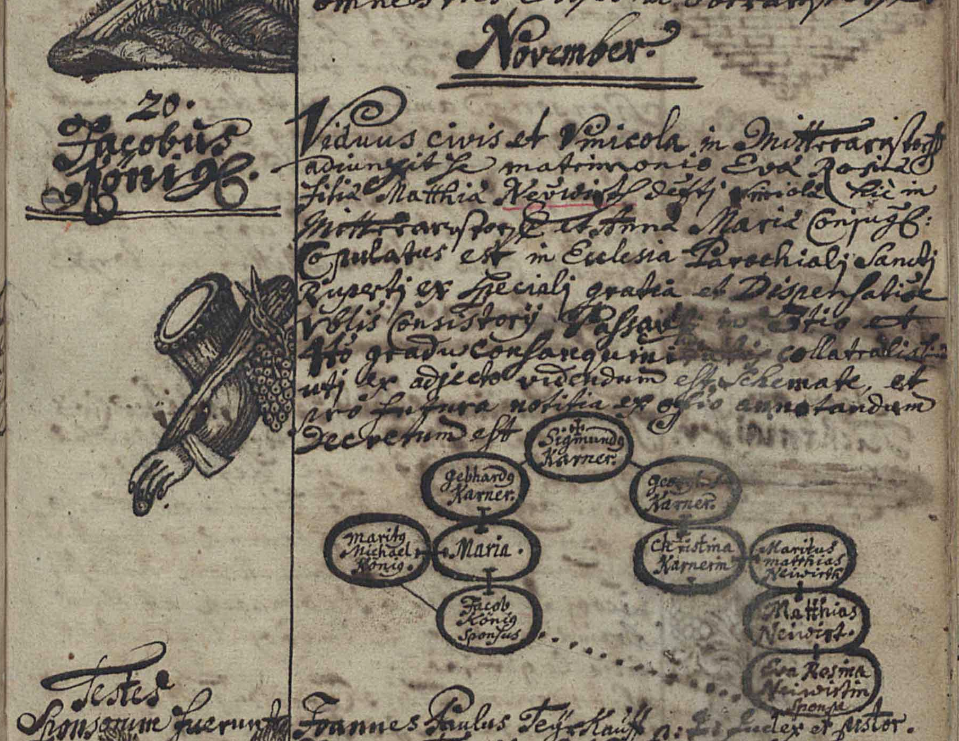

Anton Piringer wartet noch mit einer weitere Besonderheit auf, die ich noch in keinem anderen Kirchenbuch gesehen habe.

Eine wichtige Aufgabe des trauenden Pfarrers ist es, das Vorliegen möglicher Ehehindernisse auszuschließen. Eine Heirat unter Verwandten kann zum Beispiel ein solches Hindernis darstellen – das „impedimentum consanguinitatis“. (Mehr dazu findet sich in diesem Beitrag). Dieses Ehehindernis konnte bei Verwandtschaften ab dem 3. Grad durch einen erzbischöflichen Dispens umgangen werden. Das Vorliegen eines Dispenses wurde auch beim Eintrag der Trauung im Kirchenbuch dokumentiert.

Ein Ahnenforscher

Was ich aber noch in keinem Trauungsbuch gesehen habe: Anton Piriniger ergänzte diese Vermerke um kleine Stammbäume, die das Verwandschaftsverhältnis darstellten und dokumentierten:

So heiratete zum Beispiel am 20. November 1725 der Wittwer, Bürger und Weinbauer Jakob König die Tochter seines Großcousins Matthias Neiwirth.

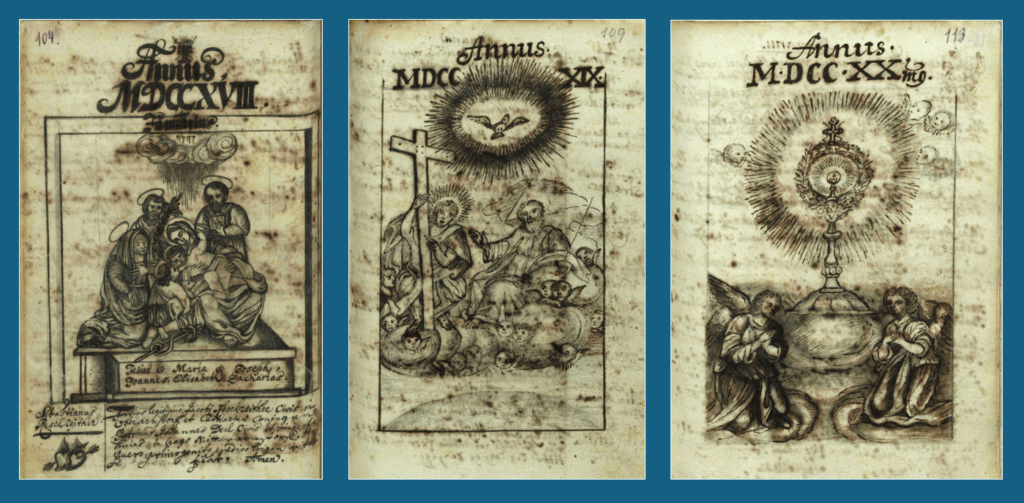

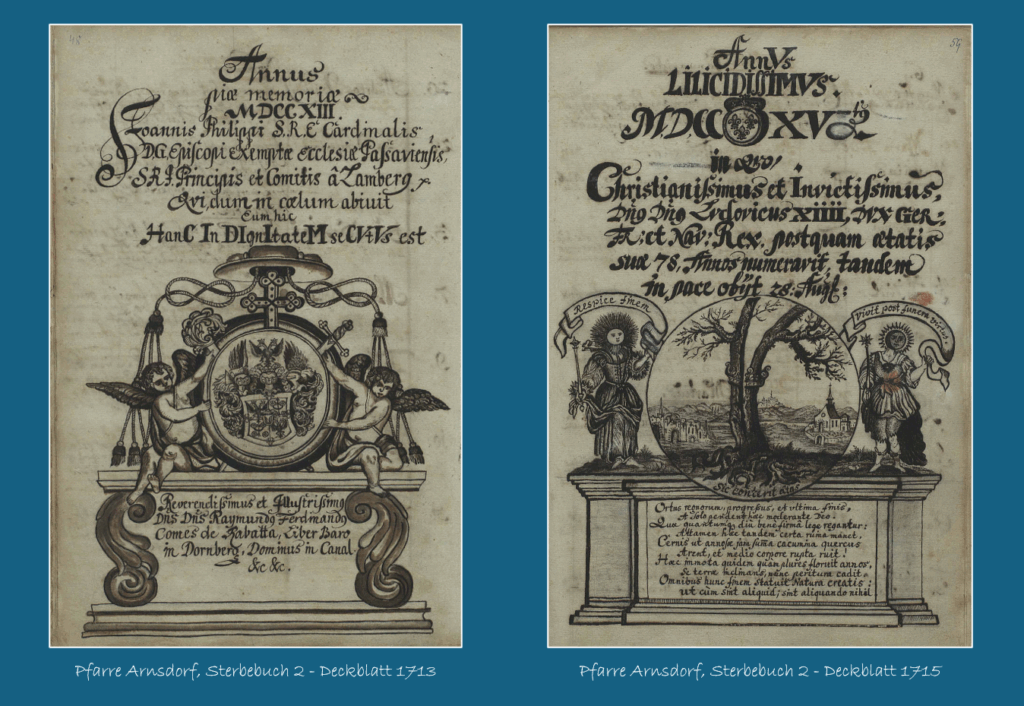

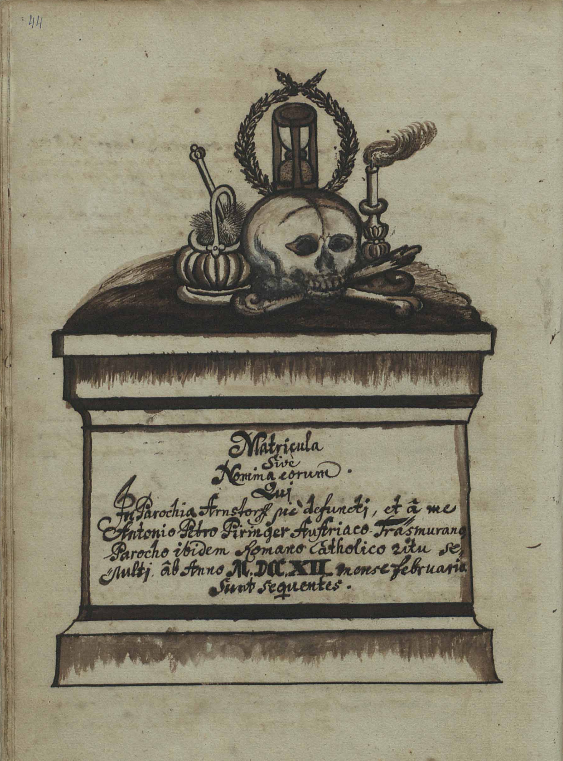

Natürlich ist auch im Sterbebuch sein Amtsantritt im Februar 1712 mit einer Zeichnung dokumentiert.

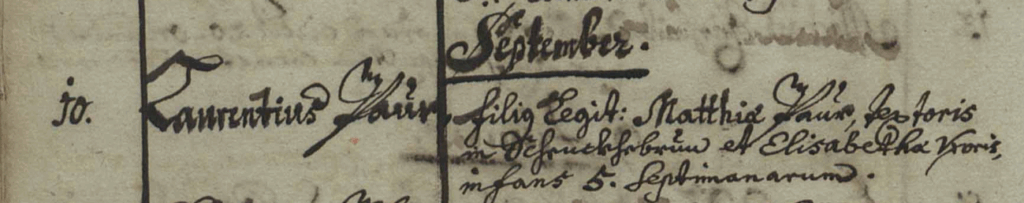

Das Sterbebuch führte er ebenso wie das Taufbuch in einer einfachen tabellarischen Form.

Seine Einträge waren inhaltlich nicht notwendigerweise sehr viel gehaltvoller als die seines Vorgängers, doch gegenüber dessen teilweise radikaler Schlichtheit

(„Gregorius Wagner vir. 60 ann. civis hic“)

sprachlich und optisch deutlich opulenter ausgeführt:

(„Laurentius Paur, filius legit: Matthias Paur, textoris in Schenkhebrun, et Elisabetha uxoris, infans 5 Septimanarum.“)

Auch die Sterbebücher pflegte Piringer mit Deckblättern zu versehen, die zum Teil Referenzen auf prominente Personen und ihr Ableben oder wichtige Ereignisse darstellten.

- Im Jahr 1713 war dies das Ableben des Passauer Fürstbischofs Johann Philipp von Lamberg.

Im Sockel würdigte er auch dessen Nachfolger, den „hochwürdigsten und erlauchtesten Herrn Raymund Ferdinand Graf von Rabatta“ - 1715 war dem Tod Ludwig XIV gewidmet.

- Für das Jahr 1716 wählte er die siegreiche Schlacht Karls VI bei Peterwardein gegen das osmanische Heer

- Der Frieden von Passarowitz zwischen Karl VI und Sultan Ahmed III bildete das Motiv im Jahr 1718

- Das Highlight des Jahres 1721 war die Wahl von Michelangelo Conti di Poli zum Papst Innozenz XIII.

- Auch im Jahr 1723 war ein Passauer Fürstbischof sein „man of the year“: der bisherige Bischof von Seckau, Joseph von Lamberg, Neffe seines Vorvorgängers Johann Philipp von Lamberg.

- Das letzte Ereignis, das ihm als Jahres-Motiv diente, war der Tod des Papstes Benedikt XIII

- weitere Zeichnungen hatte er vorgesehen, wenn auch bereits in reduzierter Größe, doch sie blieben unvollendet.

Das Gedenken an die verstorbenen Passauer Fürstbischofe, bleibt interessant. Die Kirche St. Rupert in Hofarnsdorf unterstand dem Patrozinium des Rupert von Salzburg. Das Gebiet rund um Arnsdorf gehörte zu dieser Zeit auch dem Erzbistum Salzburg. Aber es darf spekuliert werden, ob Piringer im Zuge seines Studiums in Passau gewesen sein könnte?

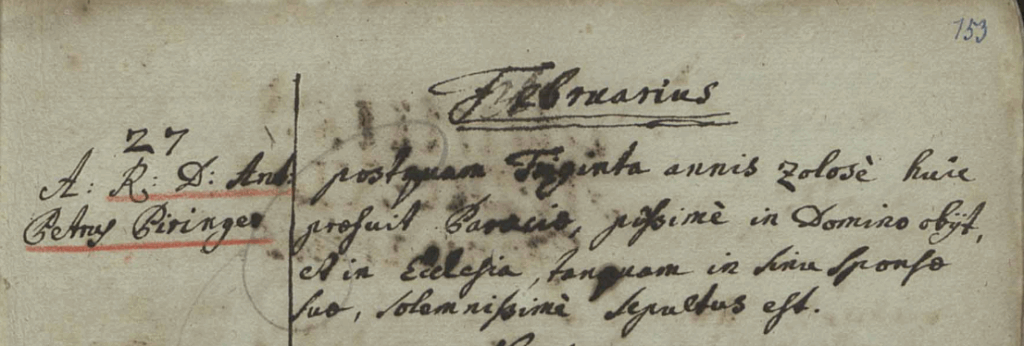

Anton Piringer muss beinahe bis zum letzten Atemzug gearbeitet haben, denn noch wenige Wochen vor seinem Ableben findet sich sein letzter Eintrag im Sterbebuch. Sein eigener Tod wurde mit dem 27.02.1742 verzeichnet.

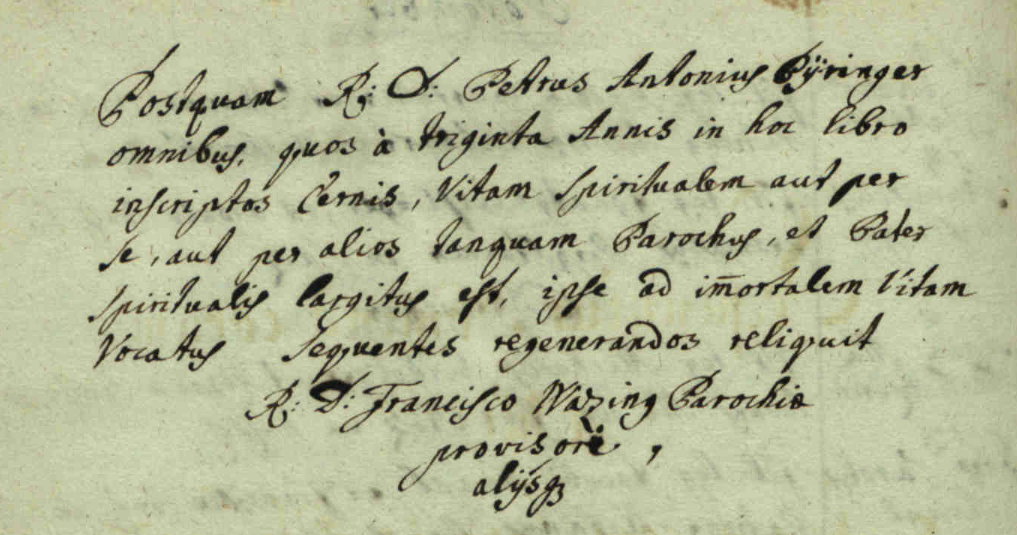

Der provisorisch bestellte Pfarrer Franziscus Wazinger hatte die Aufgabe, Piringers Sterbebuch-Eintrag zu verfassen. In diesem wies er darauf hin, dass er in der Kirche, wie in ihrem Schoße, höchst feierlich begraben sei. In Folge widmete er ihm auch im Trauungsbuch einen Nachruf:

„Nachdem Petrus Antonius Püringer allen, die Sie über dreißig Jahre hinweg in diesem Buch eingeschrieben sehen, entweder selbst oder durch andere als Pastor und geistlicher Vater geistliches Leben geschenkt hatte, überließ er, selbst zum ewigen Leben berufen, den Folgenden die Erneuerung„

Mein Latein ist reichlich eingerostet – man möge mir die Zuhilfenahme von Google verzeihen. Ich hoffe aber, den rohen Auswurf der Maschine doch noch etwas besser hinbekommen zu haben.

An der Kirchenmauer von Arnsdorf befindet sich auch der Grabstein dieses Künstlers im Talar.

Ich finde es wunderbar, dass es möglich ist, Schriften unserer Ahnen in Taufbüchern und Sterbebüchern und Heiratsbüchern nachlesen zu dürfen und zu können.

Vielen Dank für diesen ausgezeichneten Beitrag des Michael.

„Der Belgier Johann Matthias Jakobi führte 1698 in Tauf- und Trauungsbuch ein neues Format ein: […]“ – Er war dann für 23 Jahre Pfarrer in Traismauer und starb am 25.3.1723. Sein Grabstein befindet sich in der Pfarrkirche Traismauer.

Der Grabstein für Anton Peter Piringer befindet sich i n der Kirche von Hofarnsdorf.

Lieber Herbert,

vielen Dank für die Hinweis, das eignet sich wunderbar für eine kleine Ergänzung meines Beitrages!

Er bezeugt dort dann auch gleich zu Beginn des Tauf-/Trauungs-/Sterbebuchs 3 das Begräbnis seines Vorgängers:

dass „den 30. Juny 1700 in dem geweyhten Gottsacker meiner Pfarr=Kirchen zu Traißmaur |: Cajus Tibali 😐 nach christlich catholischem Brauch ist begraben worden,[…]“

und man findet ab dem Juli 1700 seine typische Gestaltung mit der durch einen vertikalen Strich getrennten Namensspalte wieder.

lg,

Michael

Erst am 6.1.26 gelesen

Großen Respekt Lieber Herbert

Diese historische und grafische Aufarbeitung !

Qualitätvoll.

Müsste in Druck gehen!

ÖFR informieren.

PS den Grabstein in A .

Wird sicher besichtigen

mfG Radfahrer Fritz

Lieber Fritz!

Ich nehme an Herbert bezieht sich auf den Vorposter?

Vielen Dank jedenfalls für das Lob!

Für einen ÖFR-Beitrag ist der Artikel vielleicht etwas zu kurz?

lg,

Michael

(meinevorfahren.at)