Inhalt

Ein von der Familie Porsche geplanter Tunnel zum sog. „Paschinger Schlössl“ am Salzburger Kapuzinerberg, das Stefan Zweig im Jahr 1917 erworben hatte, rückte den Schriftsteller und sein Salzburger Domizil in den letzten Wochen in die Schlagzeilen der Tagespresse.

In dieser Villa lebte Stefan Zweig zwischen 1919 und 1934 mit seiner ersten Frau Friderike und den beiden aus Friderikes erster Ehe hervorgegangenen Töchtern Alice Elisabeth, gen. Alix, und Susanna Benediktine, gen. Suse. Nach den Lebenserinnerungen seiner Frau hatte Zweig in diesem Haus etwa 200.000 Manuskriptseiten verfasst. 1)

Doch es war nicht diese Provinz-Posse um den Kapuzinerberg-Tunnel, die mir einen wunderbaren Anlass gab, den genealogischen Spuren Stefan Zweigs nachzugehen- sondern eine begeisternde Inszenierung am Wiener Burgtheater eines der letzten Werke Zweigs, der „Schachnovelle„, 2) 3)

Geburt als Kaufmanns-Sohn

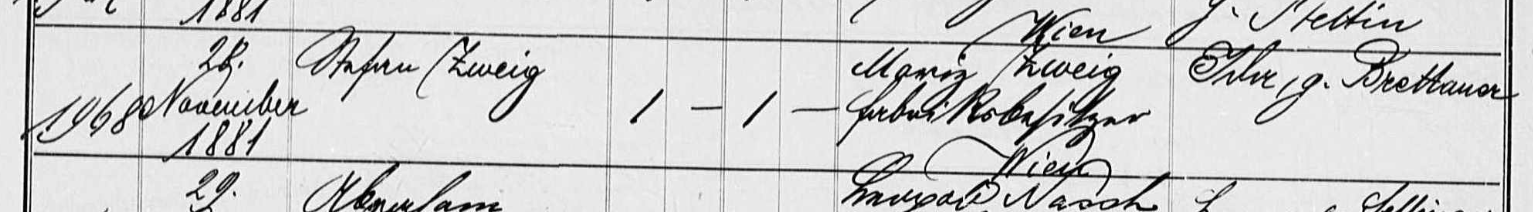

Stefan Zweig wurde am 28.11.1881 in Wien als Sohn des wohlhabenden jüdischen Kaufmannes Moriz Zweig und seiner Frau Ida Brettauer im Haus Schottenring 14 geboren. Sein Geburtshaus lag und liegt damit gleich neben der 1877 von Theophil von Hansen erbauten Wiener Börse.

(Zu Hansen gibt es übrigens einen eigenen Blog-Beitrag)

Das Taufbuch bezeichnet den Vater als „Fabriksbesitzer“ und die Familie war wohlhabend. Doch der großbürgerlichen und reisefreudige Lebensstil, den Stefan Zweig später pflegen sollte, ging nur zu Beginn auf das Vermögen der Eltern zurück. Stefan Zweig arbeitete bald nach der Matura für die Neue Freie Presse und veröffentlichte ab 1904 erste Novellen, darunter das später kommerziell recht erfolgreiche Werke Brennendes Geheimnis. Der echte Erfolg, begleitet von Weltruhm, sollte sich dann in den zwanziger Jahren einstellen. Doch lassen wir den Autor selbst sprechen:

Dieser Erfolg war mir nicht plötzlich ins Haus gestürmt; er kam langsam, behutsam, aber er blieb bis zur Stunde, da Hitler ihn mit der Peitsche seiner Dekrete von mir wegjagte, beharrlich und treu. Er steigerte seine Wirkung von Jahr zu Jahr. Gleich das erste Buch, das ich nach dem ›Jeremias‹ veröffentlichte, der erste Band meiner ›Baumeister der Welt‹, die Trilogie ›Drei Meister‹, brach mir Bahn; die Expressionisten, die Aktivisten, die Experimentisten hatten sich abgespielt, für die Geduldigen und Beharrlichen war der Weg zum Volke wieder frei. Meine Novellen ›Amok‹ und ›Brief einer Unbekannten‹ wurden populär wie sonst nur Romane, sie wurden dramatisiert, öffentlich rezitiert, verfilmt; ein kleines Büchlein ›Sternstunden der Menschheit‹ – in allen Schulen gelesen – brachte es in kurzer Zeit in der ›Insel-Bücherei‹ auf 250 000 Exemplare.

Stefan Zweig – Die Welt von Gestern – S. 160

Der Erfolg war Zweig nicht nur im deutschsprachigen Raum beschert. Bis zum Verbot durch die Nazis erreichten seine Werke eine Gesamtauflage von rund einer Million Exemplaren. Hinzu kamen unzählige Übersetzungen in verschiedenste Sprachen, die Zweig zu brachten, ein „Hauptbuch“ seiner Werke, Verträge und Übersetzungen anzulegen und zu pflegen – ähnlich dem Anlagenverzeichnis eines Unternehmens.4)

Vorfahren aus Böhmen & Baden-Württemberg

In seiner Autobiografie „Die Welt von Gestern“ beschreibt Zweig auch die Familie seiner Mutter. Es war eine wohlhabende Bankiersfamilie aus Hohenems, die hohen Wert auf gute Ausbildung und eine standesgemäße Verheiratung ihrer Kinder legte. Zweigs Vater ging als einigermaßen begüterter mährischer Fabriksbesitzer wohl grade noch durch.

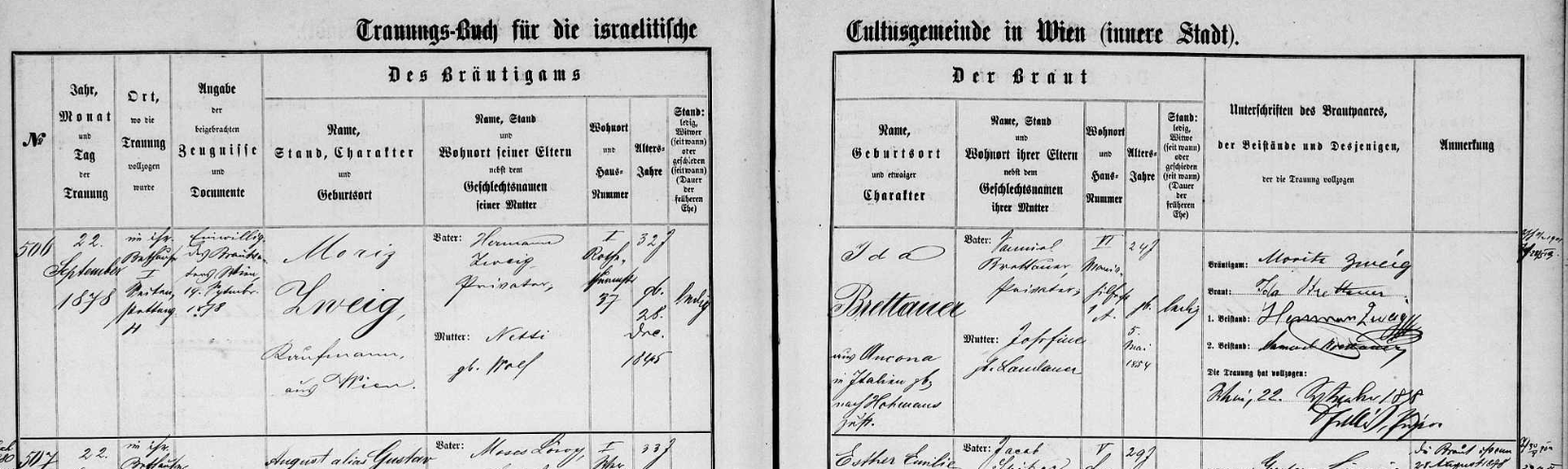

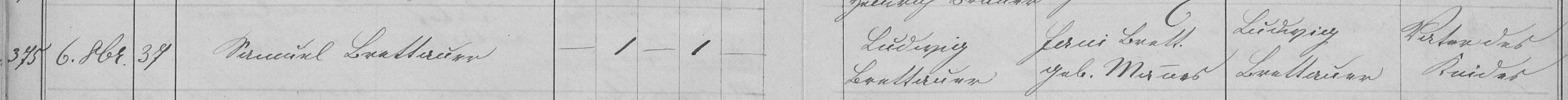

Im Trauungsbuch der israelitischen Kultusgemeinde Wien finden wir die Trauung der Eltern im Jahr 1878 und erfahren dort über Zweigs Mutter, Ida Brettauer, dass sie in Ancona gebürtig war.

Die Datenbank „Hohenems Genealogie“ bestätigt diese Angaben und listet auch noch ihre ältere Schwester Fanny auf, die 1851 ebenfalls in Ancona geboren wurde. Zu den beiden Schwestern konnte ich noch keine Dokumente finden – doch Idas Vater findet sich in den Abschriften der Geburtsbücher der Israelitischen Kultusgemeinde Hohenems.

Hohenems Genealogie gibt Herkunft und Geburt von Samuels Vater Ludwig mit „geb. 1768, Bretten, Baden-Württemberg, Deutschland“ sowie die Heirat mit Fanny Mannes Wolf im Jahr 1803 an – leider ohne Nennung eines Ortes. Allerdings gibt es weder bei der Wiener Trauung von Moriz Zweig noch im Hohenemser Taufbuch-Eintrag von Samuel einen Hinweis darauf. Das jüdische Museum Hohenems wäre hier sicherlich einen Besuch wert, um weitere Quellen zur Familie Brettauer zu erschließen.

Das Landesarchiv Baden-Württemberg verfügt über zwei Bestände mit jüdischen Personenstands-Registern bzw. gemischt-konfessionellen Standesbüchern aus Bretten aus den Jahren 1803-1869 bzw. 1811-1875 – zu spät jedenfalls für die Geburt von Stefan Zweigs Großvater und auch zur Trauung konnte ich dort keinen Eintrag finden.

Laut Hohenems Genealogie wurde Moriz Zweig am 28.12.1845 in Proßnitz (Prostějov) geboren, der nach Brünn und Iglau drittgrößten Stadt im Kronland Mähren des 19. Jahrhunderts.

Doch auch in Proßnitz konnte ich bislang keine jüdischen Quellen finden, die mir ermöglicht hätten, diese Angaben zu verifizieren.

Eine bemerkenswerte Trauung

Wenden wir uns daher wieder Stefan Zweig zu. Im Jahr 1904 wechselte eine gewisse Friderike Burger vom mosaischen Glauben zur römisch-katholischen Religion, um im Jahr darauf den ebenfalls zum röm.kath. Glauben konvertierten Felix von Winternitz zu heiraten. 1907 und 1910 wurden ihre beiden eingangs erwähnten Töchter geboren, doch die Ehe ging wenig Jahre später in die Brüche und wurde im Mai 1914 zivilrechtlich annulliert. Kirchenrechtlich blieb die Ehe jedoch aufrecht – auch über das Ende der Monarchie hinaus.5)

Bereits 1912 hatte sie aus eigenem Antrieb brieflichen Kontakt zu Zweig aufgenommen und ihn auch kennengelernt. Sie war ebenfalls als Schriftstellerin tätig und ihre ersten Romane Traummenschen, Der Ruf der Heimat und Vögelchen wurden unter Vermittlung von Stefan Zweig publiziert. Friderike muss eine energische Person gewesen sein – und sie dürfte maßgebliche Verantwortung dafür getragen haben, dass Zweig, bereits als ihr Lebenspartner, 1917 die Villa am Kapuzinerberg erwarb. Der neuen Besitz sollte allerdings umfangreiche Renovierungsarbeiten erfordern.

Wie zuvor erwähnt, die Ehe Friderikes war kirchenrechtlich weiterhin gültig, eine Vermählung mit Stefan Zweig erforderte also einen staatlichen Dispens und eine anschließende Zivilrechtliche Trauung, die in Wien seit 1868 möglich war. Der Dispens wurde nach anfänglichen Schwierigkeiten erteilt und am 28.01.1920 konnte die Trauung vorgenommen werden.

Der Historiker Gert Kerschbaumer beschreibt in seinem Beitrag zum Stolperstein „Friderike Zweig-Winternitz“ eine denkwürdige Zeremonie:

Ziviltrauungen waren […] in der Hauptstadt Wien gang und gäbe. Der Bräutigam musste aber allein nach Wien reisen, »leider ganz unweiblich begleitet«, da seine Braut die Zeremonie kein weiteres Mal erleben und gesellschaftliche Verpflichtungen meiden wollte.

Ihr gemeinsamer Freund Felix Braun hatte die Vollmacht, das Jawort der Braut sagen zu dürfen. Mit ihrem Stellvertreter, ihrem Bräutigam und ihren Trauzeugen Eugen Antoine und Hans Prager standen daher am 28. Jänner 1920 nur Männer vor einem Magistratsbeamten, der auch diese seltsame Trauung förmlich vollzog und dem Brautpaar viele Kinder wünschte.

Emigration nach London

Die Machtergreifung Hitlers 1933 war – wie in ganz Österreich – auch in Salzburg deutlich spürbar. Ob trotz oder wegen Bombenterror und Auftritten der SA – ein erheblicher Teil der Bevölkerung wollte einen Anschluss an das Deutsche Reich. Stefan Zweig war die Gefahr, die von den Nationalsozialisten ausging, sehr bewusst und er erlebte mit eigenen Augen, wie die Rollkommandos der SA mit brutaler Präzision sozialdemokratische Veranstaltungen sprengten und niederknüppelten.

Wenige Tage nach dem Februaraufstand der Sozialdemokraten, am 18.02.1934, musste Zweig eine Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen – angeblich aufgrund einer Denunziation, er hätte Waffen für den Republikanischen Schutzband im Haus versteckt. Zweig interpretierte die pro-forma Durchsuchung als klaren Vorboten der künftigen Entwicklungen, zog die Konsequenzen und emigrierte nach London.

Ich aber spürte hinter dieser an sich unbeträchtlichen Episode, wie ernst die Sachlage in Österreich schon geworden war, wie übermächtig der Druck von Deutschland her. Mein Haus gefiel mir nicht mehr seit jenem amtlichen Besuch, und ein bestimmtes Gefühl sagte mir, daß solche Episoden nur schüchternes Vorspiel viel weiterreichender Eingriffe waren.

Am selben Abend begann ich meine wichtigsten Papiere zu packen, entschlossen, nun immer im Ausland zu leben, und diese Loslösung bedeutete mehr als eine von Haus und Land, denn meine Familie hing an diesem Haus als ihrer Heimat, sie liebte das Land.

Stefan Zweig – Die Welt von Gestern – S. 196

Zweig lebte in London zuerst am Portland Place und später an der Adresse 49 Hallam Road. Erste Spuren seiner Emigration beginnen mit einer Mitteilung des British Home Office in Whitehall, in der ihm im Juni 1934 der Undersecretary of State, Aliens Department in einer grandiosen Formulierung bestätigt

With reference to the application made on your behalf by Mr. E.R. Carr, I am directed by the Secretary of State to say that he does not desire to raise objection to your prolonging your stay in this country provided that you do not take employment.

Zweig war ein hervorragender und umtriebiger Netzwerker. Schon in seinem Domizil in Salzburg pflegte er viele Bekanntschaften und Freundschaften zu Literaten wie Josef Roth aber auch Künstlern anderer Kunstrichtungen wie Richard Strauss. Er war auch bereits in den 1920er-Jahren aktiv im P.E.N.-Club und besuchte mehrere der Kongresse dieser Vereinigung von Literatur-Schaffenden.

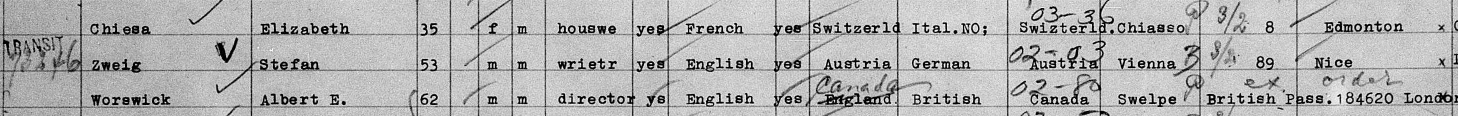

Stefan Zweig reiste häufig – 1908 nach British-Indien und British-Ceylon, 1911 erstmals in die USA – und er nutzte diese Reisen auch um Kontakte mit Schriftstellern und anderen Künstlern zu schließen, die oft zu länger andauernden Korrespondenzen führte. Auf einer erneuten Amerika-Reise im Jänner 1935 finden wir ihn, alleine reisend, auf der SS Conte di Savoia.

Den PEN-Kongress des Jahres 1936 fand in Buenos Aires statt, und als Vertreter des österreichischen PEN-Clubs reiste Stefan Zweig an.

Die vom PEN-Club stets geforderte Trennung von Literatur und Politik wurde angesichts der angespannten Weltlage und der Entwicklung in Deutschland stark diskutiert und war heftig umstritten. Der deutsche PEN-Club hatte sich bereits aufgelöst und im Jahr 1934 war ein „PEN-Club im Exil“ entstanden, der sich zunehmend politisch engagierte. Dass es Zweig, anders als andere Kongressteilnehmer, ablehnte, sich öffentlich auf dem Kongress zum NS-Regime zu äußern, trug wesentlich zur Kritik bei, er wäre zu sehr in einer Vorkriegs-Nostalgie gefangen und sollte öffentlich klarer Position beziehen.6)

Doch Zweig hatte sich zeitlebens der Politik ferngehalten und hatte – obwohl er überzeugter Pazifist war – stets alle Versuche, ihn zu öffentlichen Positionierungen zu überreden, abgelehnt. Im Film „Vor der Morgenröte – Stefan Zweig in Amerika“ (2016) wird ihm die Aussage „Jede Widerstandsgeste, die kein Risiko in sich birgt und keine Wirkung hat, ist nichts als geltungssüchtig“ zugeschrieben.

Im Zuge dieser Reise hielt er sich auch mehrere Tage in Rio de Janeiro auf, wurde dort überaus herzlich empfangen und empfand große Zuneigung zu diesem aus europäischer Sicht jungen Land.

Bis ins Jahr 1937 konnte Stefan Zweig auch noch frei nach Österreich reisen. Im Herbst hatte er seine Mutter besucht, doch im November entschied er sich spontan, nachdem er über direkte Verhandlungen zwischen Lord Halifax und Hitler gelesen hatte, erneut nach Wien zu reisen.

Ich wollte noch einmal meine alte Mutter, meine Familie, meine Heimat sehen. Zufälligerweise bekam ich noch ein Billett, warf rasch ein paar Dinge in den Koffer und flog nach Wien.

Stefan Zweig, Die Welt von Gestern

Meine Freunde staunten, daß ich so rasch und so plötzlich wiederkam. Aber wie verlachten sie mich, als ich meine Sorge andeutete; ich sei noch immer der alte ›Jeremias‹, spotteten sie. Ob ich denn nicht wisse, daß die ganze österreichische Bevölkerung jetzt hundertprozentig hinter Schuschnigg stünde? Sie rühmten umständlich die großartigen Demonstrationen der ›Vaterländischen Front‹, während ich doch schon in Salzburg beobachtet hatte, daß die meisten dieser Demonstranten das vorgeschriebene Einheitsabzeichen nur außen auf dem Rockkragen trugen, um ihre Stellung nicht zu gefährden, gleichzeitig aber in München längst zur Vorsicht bei den Nationalsozialisten eingeschrieben waren – ich hatte zuviel Geschichte gelernt und geschrieben, um nicht zu wissen, daß die große Masse immer sofort zu der Seite hinüberrollt, wo die Schwerkraft der momentanen Macht liegt.

Ich wußte, daß dieselben Stimmen, die heute ›Heil Schuschnigg‹ riefen, morgen ›Heil Hitler‹ brausen würden.

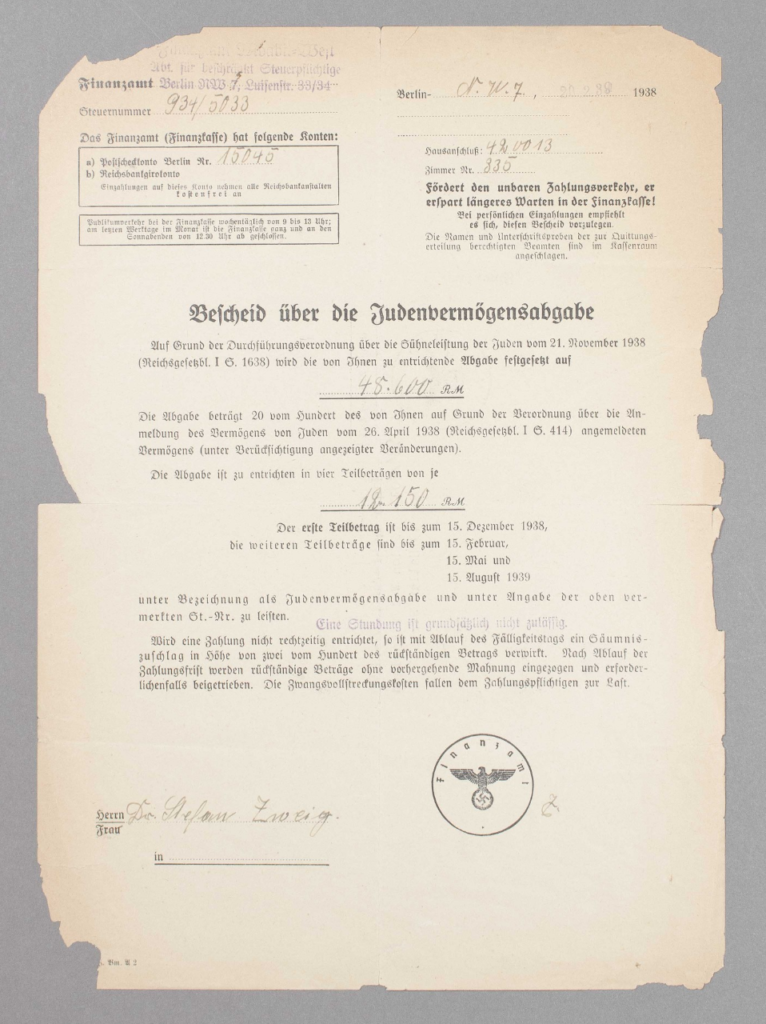

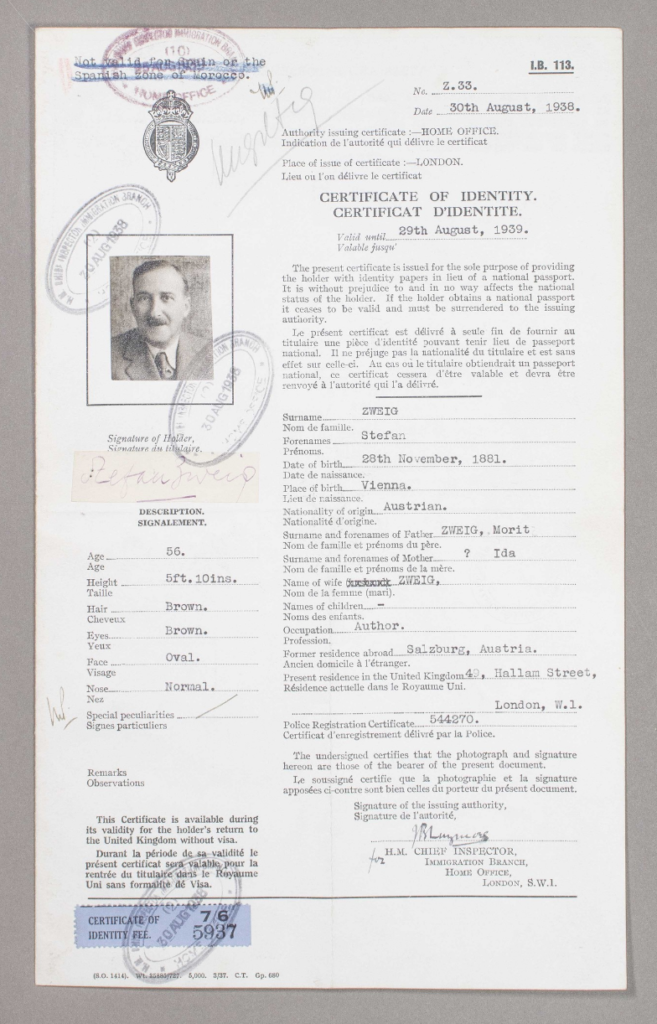

Ab dem Jahr 1938 wurde greifbar, wie irreversibel Stefan Zweig von seiner Heimat getrennt werden sollte. Er musste, wie alle Juden mit einem Vermögen von mehr als 2000 RM, die sog. Judenvermögensabgabe7) leisten. Auf der anderen Seite des Ärmelkanals erhielt er im selben Jahr ein Certificate of Identity, das ihm die Visa-freie Einreise ins United Kingdom ermöglichte.

Das Privileg bekannter oder berühmten Persönlichkeiten ist es häufig, dass sich nach ihrem Tod Institutionen ihres Nachlasses annehmen und ihn ordnen, administrieren und häufig auch öffentlich zugänglich machen. Im Falle von Stefan Zweig haben wir dem Literaturarchiv Salzburg und seiner Initiative STEFAN ZWEIG DIGITAL zu danken, dass wir viele Quellen zu Stefan Zweig online einsehen können.

Neue Ehe & Einbürgerung

Die Ehe mit Friderike muss schon 1934 belastet gewesen sein. Zweigs Flucht aus Salzburg sollte die Kluft vertiefen – seine Frau blieb mit den Töchtern in Salzburg.

Im Exil entspann sich eine Beziehung zwischen Zweig und seiner Sekretärin Charlotte Altmann. Zweig, entschlossen seiner Heimat für immer den Rücken zu kehren, erzwang 1937 den Verkauf des Wohnsitzes am Kapuzinerberg und im Jahr 1938 wurde die Ehe geschieden.

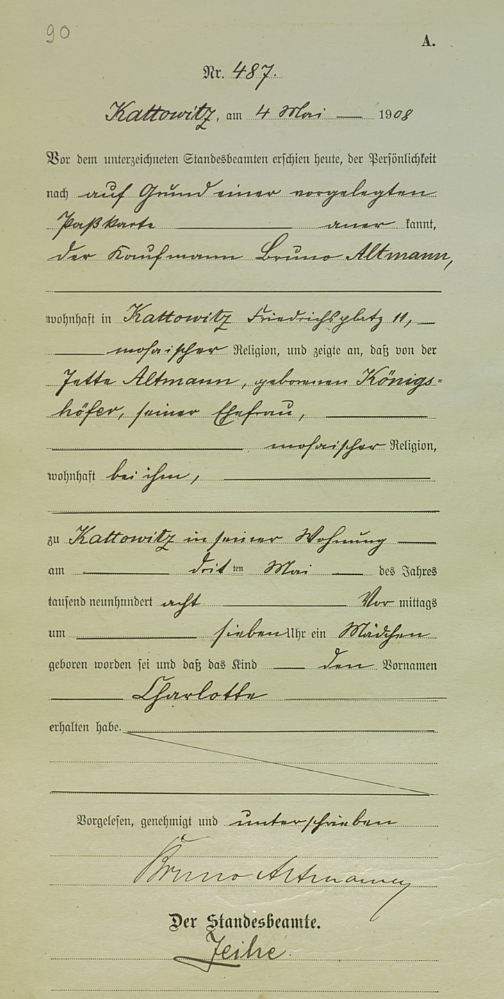

„Lotte“ entstammte einer polnischen Fabrikantenfamilie aus Kattowitz und musste 1933 als Jüdin die Frankfurter Universität verlassen und nach London auswandern.8)

Ihre Geburt finden wir in den polnischen Zivilmatriken („Księga urodzeń“) des Standesamtes Kattowitz. Schlesien war zu dieser Zeit Teil des Deutschen Reiches, und daher war die Personenstandsführung – wie in fast allen europäischen Staaten außer der Donaumonarchie – bereits Aufgabe von Standesämtern.

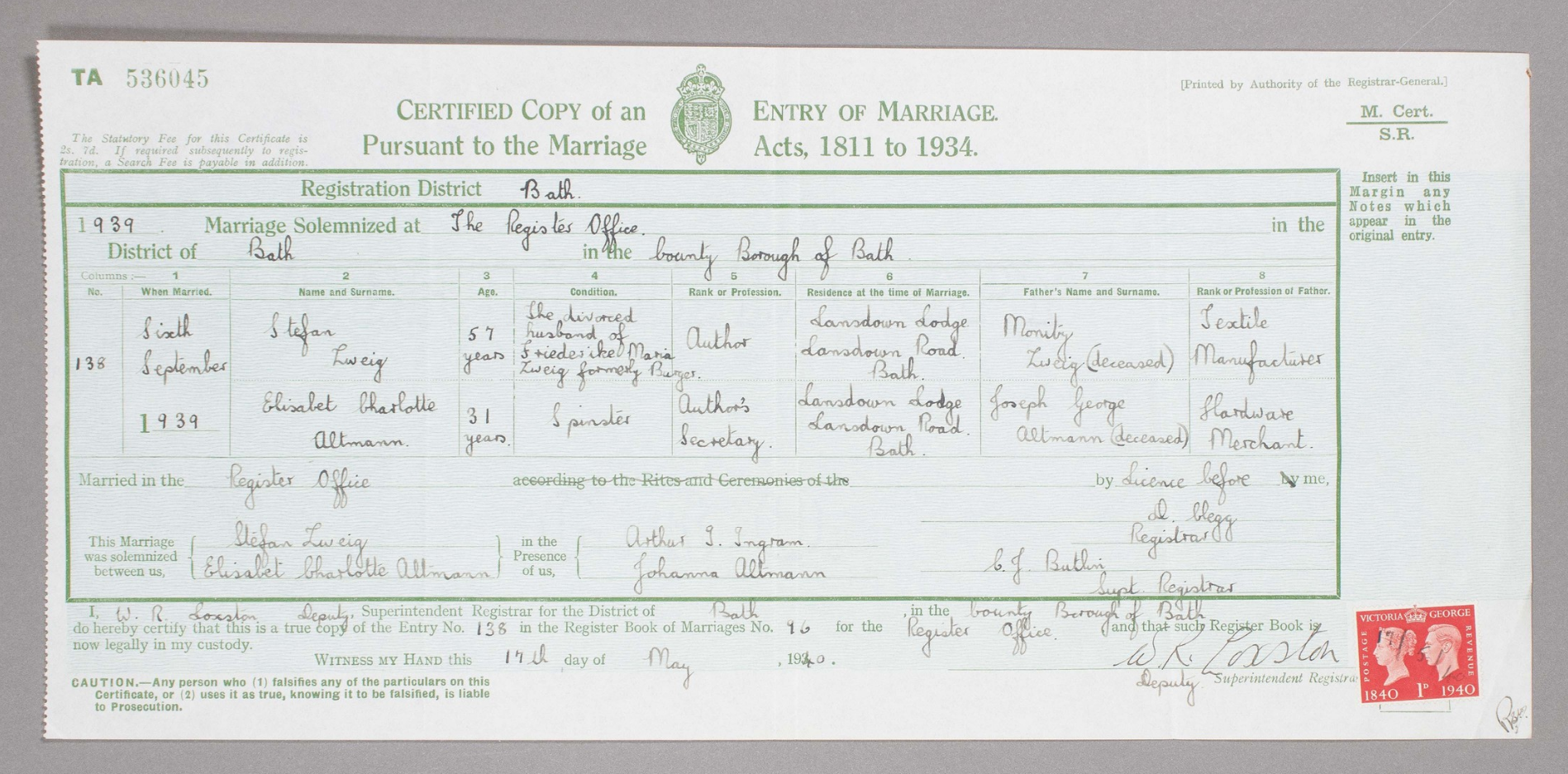

Am 6. September 1939 heirateten Stefan Zweig und Charlotte Altmann in Bath – eine Verbindung die buchstäblich bis in den Tod geschlossen wurde. 9)

Das Service von STEFAN ZWEIG DIGITAL erspart uns eine kostenpflichtige Bestellung einer Abschrift, die uns das GRO (General Register Office) – die Behörde, die im Vereinten Königreich für die Personenstands-Führung zuständig ist, und Geburten, Trauungen, Adoptionen und Sterbefälle registriert – ausstellen würde.

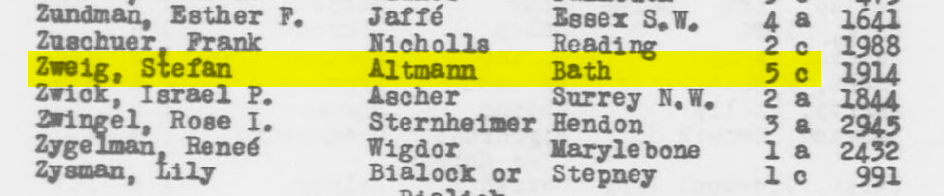

Bei der Suche nach dem entsprechenden Index-Eintrag hilft die Seite FreeBMD, auf der wir die Trauung rasch identifizieren können.

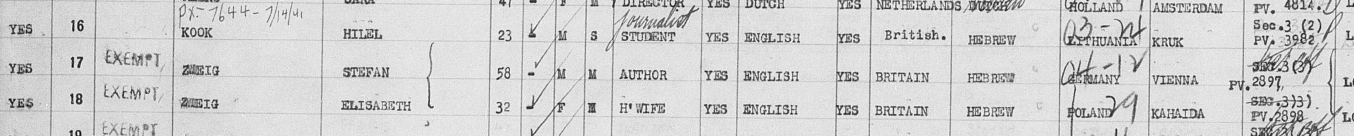

Die nächste Zäsur erfolgte im Jahr 1940. Die „M. Zweig mechanische Weberei A G. in Ober-Rosenthal“, im Besitz der Brüder Alfred und Stefan Zweig, wurde von den Nationalsozialisten enteignet und zwangsverkauft10) – dafür erhielt Stefan Zweig in London mit dem Certificate of Naturalization die britische Staatsbürgerschaft.

Certificates of Naturalization sind in den UK National Archives verfügbar und auch leicht auffindbar, doch STEFAN ZWEIG DIGITAL erspart uns auch in diesem Fall einen Besuch vor Ort bzw. die Ausgabe von £ 27.15 plus Versandkosten.11)

Tod in der neuen Welt

Der Anschluss Österreichs, den Zweig als „Fall“ wahrnahm, die zunehmende Ächtung und das absolute Verbot seiner Werke in der Heimat änderten interessanterweise sein Lebensgefühl in England. War er seit 1934 als freier, internationaler Gast im Lande gewesen, der sein Einkommen in London ausgab, so fühlte er sich als Migrant, als Flüchtling, der dankbar ein britisches Dokument entgegennehmen musste, „in eine mindere, wenn auch nicht unehrenhafte Kategorie hinabgedrückt“.12) Zweig erlebte die Emigration als eine Entfremdung von sich selbst, als eine Art Beschädigung seiner Identität. Verstärkt wurde dieses Gefühl bei Kriegsbeginn Anfang September 1939, als über der Eheschließung plötzlich das Damoklesschwert hing, mit jedem Augenblick ein „enemy alien“ zu werden, der stets mit Freiheitsbeschränkungen rechnen musste.

Ich konnte noch keine zwingende Hinweise finden, ob es sein Status als „feindlicher Ausländer“ war, der ihn bedrückte oder doch die Angst vor einer möglicherweise bevorstehenden Invasion. Nur 3 Wochen nach Churchills historischer „We Shall Fight on the Beaches“-Rede finden wir das Ehepaar Zweig auf dem Dampfer SS Scytia Richtung New York. Sein britischer Pass erlaubte es ihm jedenfalls, über die Stationen New York, Argentinien und Paraguay im Jahr 1940 schließlich nach Brasilien zu reisen.

„Der Sieg der Gewalt macht mich heimatlos. So bin ich mit meiner kleinen Klugheit (so wie im Februar 1934 aus Österreich) rechtzeitig von England fort, alles hinter mir lassend, was Besitz war, und sogar das halbfertige Manuskript der Balzac-Biographie, an der ich seit Jahren arbeite, und irre jetzt mit einem Transitvisum, hier in den USA eingelassen und fortgetrieben, nach Südamerica zu Vorlesereisen, die ich nicht mag. Werde ich je zurückkehren können? Werde ich es dürfen, werde ich es wollen? Aber ich frage schon nicht mehr, ich lasse mich treiben, nur von einem Gedanken beseelt, nicht diesem braunen Burschen in die Hände zu fallen.“

Brief an Richard Beer-Hofmann, Juli 1940

Die letzten 1 1/2 Jahre ihres Lebens im Exil verbrachten Stefan und Lotte Zweig abwechselnd in Brasilien und den USA. Laut dem Zweig-Biographen Alberto Dines erhielt Zweig als Prominenter in Brasilien trotz des Antisemitismus der Diktatur Getúlio Vargas’ ein Dauervisum, da er im Gegenzug ein Buch zugunsten Brasiliens verfassen wollte. 1941 erschien die Monografie Brasilien. Ein Land der Zukunft.13)

In Zweigs brasilianischem Aufenthaltsort Petrópolis entstand und erschien auch eines seiner letzten Werke. Es wird kein Zufall sein, dass der Vielgereiste die Rahmenhandlung seiner Schachnovelle an Bord eines Passagierdampfers auf der Strecke New York – Buenoes Aires stattfinden lässt.

Doch das Buch sollte nicht mehr zu seinen Lebzeiten erscheinen, denn zwei seiner in der späteren Rezeption bedeutendsten Werke, die „Schachnovelle“ und seine Autobiografie „Die Welt von Gestern“, erschienen erst nach seinem Ableben im Jahr 1942 in Petrópolis bzw Buenos Aires sowie in Stockholm.

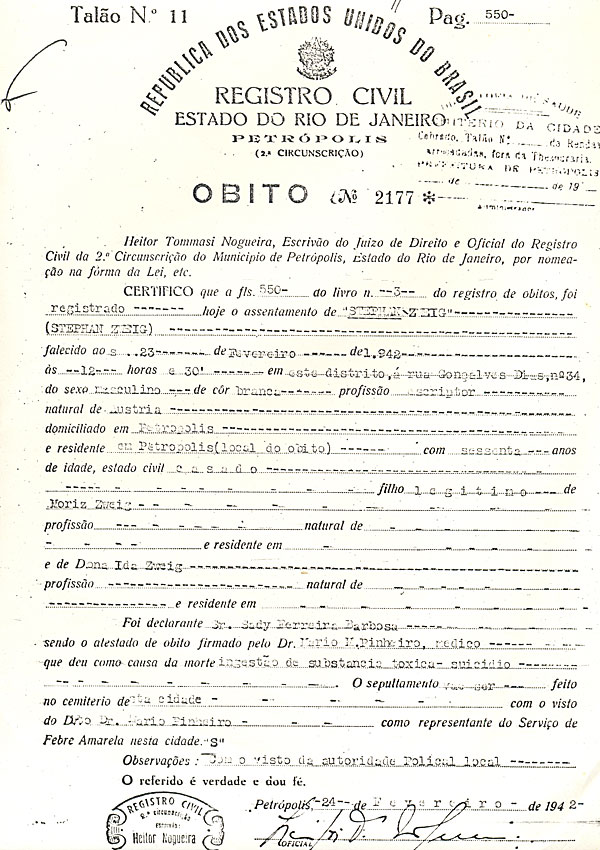

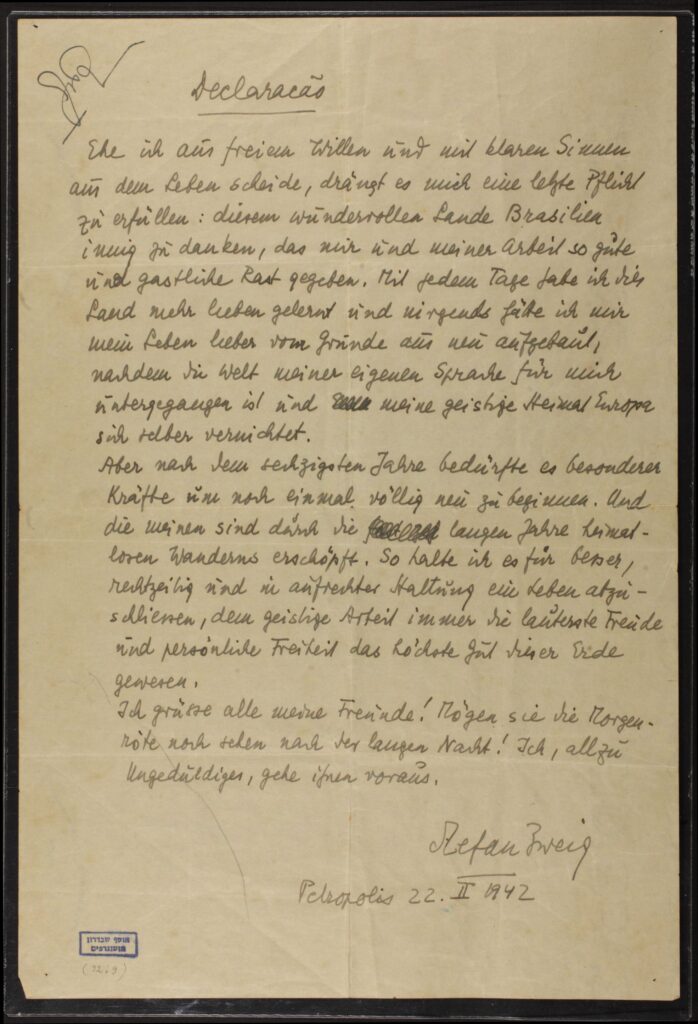

In der Nacht des 22. Februar 1942 nahmen sich Stefan Zweig und seine Frau Lotte durch eine Überdosis des Schlafmittels Veronal das Leben.

Der Nachwelt und der Ahnenforschung hinterlassen bleiben zwei Dokumente, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Zum Einen das nüchterne Formular des Registro Civil des Bundesstaates Rio de Janiero, das im „Obito #2177“ als Todesursache festhält: „ingestão de substancia toxica – suicidio“ . Zum anderen seine handschriftliche „Declaração“, in der er dem Land Brasilien dankt und festhält, er hätte sich keinen besseren Orte vorstellen können, um ein neues Leben aufzubauen „nach die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen ist und meine geistige Heimat Europa sich selber vernichtet“, doch ihm hätte de Kraft gefehlt.

Sämtliche Biografien beschreiben die Niedergeschlagenheit, das Sterben seiner geistigen Heimat vom anderen Ende der Welt verfolgen zu müssen, die Hoffnungslosigkeit, dass jeglicher Gedanke an Friede in unfassbare Ferne gerückt war. Auch seine Autobiografie, entstanden im brasilianischen Exil im Jahr 1941, ist von dieser Schwermut getragen.

Und doch bleibt es für mich ein rätselhafter Widerspruch in dieser so klar und scheinbar ohne Verzweiflung vorgetragenen, ja beinahe kraftvollen Erklärung, wieso dieser Mensch, dem „geistige Arbeit immer die lauterste Freude und persönliche Freiheit das höchste Gut dieser Erden gewesen“ war, keine Kraft mehr für einen Neuanfang in persönlicher und vergleichsweise materieller Sicherheit hatte.

- Friderike M. Zweig: Stefan Zweig – Wie ich ihn erlebte (1948), S. 186 – zitiert nach Wikipedia: Paschinger Schlössel

- Wikipedia: Schachnovelle

- Lugiland.de: Schachnovelle – Text

- Wiener Zeitung: Stefan Zweig – umstrittener Weltautor

- Stolpersteine Salzburg: Friderike Winternitz

- Wiener Zeitung: Stefan Zweig – umstrittener Weltautor, ebd.

- Wikipedia: Judenvermögensabgabe

- Deutschlandfunk Kultur: Eine ungleiche Beziehung

- Heiratszertifikat, Typoskript [Heiratszertifikat]. Reed Library – Stefan Zweig Collection, SZ-AP2/L-S7.9.

In: Stefan Zweig digital, Hrsg. Literaturarchiv Salzburg

https://stefanzweig.digital/o:szd.lebensdokumente/sdef:TEI/get?locale=de#SZDLEB.61 - Enteignungspapiere, Typoskriptdurchschlag [Enteignungspapiere].

Reed Library – Stefan Zweig Collection, SZ-AP2/L-S7.12. In: Stefan Zweig digital, Hrsg. Literaturarchiv Salzburg,

https://stefanzweig.digital/o:szd.lebensdokumente/sdef:TEI/get?locale=de#SZDLEB.64 - Einbürgerungsurkunde, Urkunde [Einbürgerungsurkunde].

Reed Library – Stefan Zweig Collection, SZ-AP2/L-S7.10. In: Stefan Zweig digital, Hrsg. Literaturarchiv Salzburg, https://stefanzweig.digital/o:szd.lebensdokumente/sdef:TEI/get?locale=de#SZDLEB.62 - Die Welt von Gestern, S. 206