Inhalt

Mein erster Beitrag über die Familie Strauss und den Opernball berichtete vor allem über die Vorfahren von Johann Strauss Sohn, wandte sich aber in weiterer Folge der Geschichte der „Hofopern-Soiree“ und damit dem heutigen Opernball zu.

Ein Lebenslauf mit drei Trauungen liefert allerdings nicht nur für allfällige Biografien sondern auch für den Blick eines Ahnenforschers deutlich mehr Material.

Henriette Chalupetzky – „Jetty Treffz“

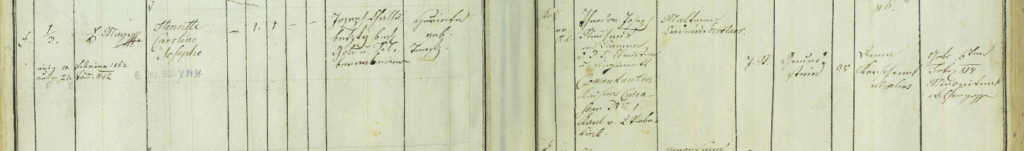

Wie im letzten Artikel bereits berichtet, heiratete Johann Strauss am 27.08.1862 im Wiener Stephansdom die sieben Jahre ältere Opernsängerin Henriette Chalupetzky.

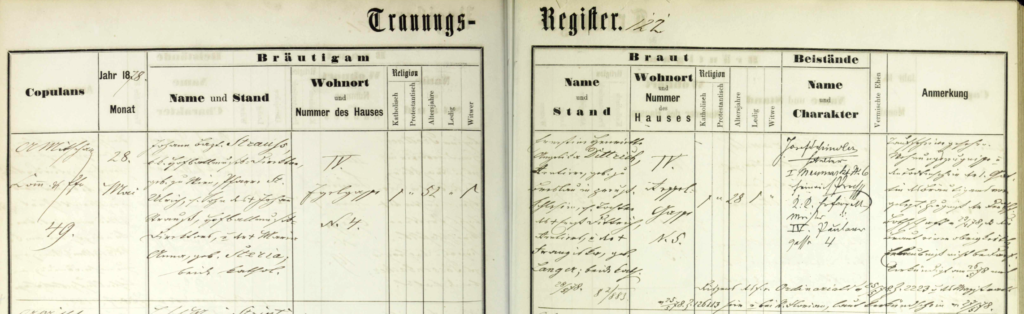

„Hr. Johann Bapt. Strauss,

Kapellmeister und Musik-

Director, led. Stand., von

Wien Pfarre St. Ulrich gebürtig,

des Hr. Johann Strauss, k.k.

Hofballmusicdirectors, sel.,

und der Frau Maria Anna

geb. Streim, noch am Lebn,

beide kathol. Relig., ehel. Sohn.“

„Henriette Carolina

Josepha Challubetzky,

led. Stand., von Wien

Pfarre Maria Treu in

der Josefstadt gebür-

tig, des Hr. Josef Chal-

lubetzky, bef. Gold=

und Silberarbeiters,

kath. Religion, sel. und

der Fr. Henriette,

geb. Treffz, Augsb.

Conf., noch am Leben,

ehel. Tochter.“

Hinter diesem gar nicht so spektakulären Eintrag verbirgt sich eine durchaus spannende Lebensgeschichte. Die Angetraute, nach dem Mädchennamen ihrer Mutter auch bekannt als Jetty Treffz, kam am 1. Juli 1818 zur Welt. Taufbuch und Trauungsbuch sind sich darüber sehr einig – eine Einschätzung, die auch das Österreichische Biografische Lexikon teilt.1) Etwas anderer Ansicht ist dagegen ein biografisches Standardwerk, der „Wurzbach“.

Treffz, Henriette (Sängerin, geb. zu Wien am 28. Juni 1826, gest. auf ihrer Villa in Hietzing am 9. April 1878). Ihr Vater Th…d war polnischer Abstammung und Officier in der kaiserlich österreichischen Armee, ihre Mutter, deren Namen sie führte, die Tochter jener schönen Margarethe Schwan aus Mannheim, welche unser Schiller schwärmerisch geliebt und durch mehrere begeisterte Gedichte (an Laura) verewigt hat

Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 47. Theil, p. 93

Den Wurzbach zitierend folgt auch das ebenfalls angesehene Nachschlagewerk der „Allgemeinen Deutschen Biografie“ dieser eindeutig widerlegbaren Darstellung, wenn auch bereits unter ihrem Ehenamen Strauss und mit leicht abweichender Schreibweise des Mädchennamens:

Strauss, Henriette St., geborene Trefftz, Sängerin, erblickte am 28. Juni 1826 in Wien das Licht der Welt. Ihr Vater, ein polnischer Edelmann, war Officier in der österreichischen Armee, ihre Mutter aber die Tochter jener →Margarethe Schwan, für die Schiller vorübergehend in Mannheim geschwärmt hat.

Enkelin von Schillers Jugendliebe

Einig sind sich beide Werke jedenfalls in der Abstammung von Margarethe Schwan, die einst Schiller hoch verehrte hatte – ehe er sich mangels Einwilligung ihres Vaters anderen Damen zuwandte und die Begegnung mit Charlotte Kalb verhinderte, dass Friedrich Schiller unter den Vorfahren von Johann Strauss Ehefrau auftauchen hätte können.

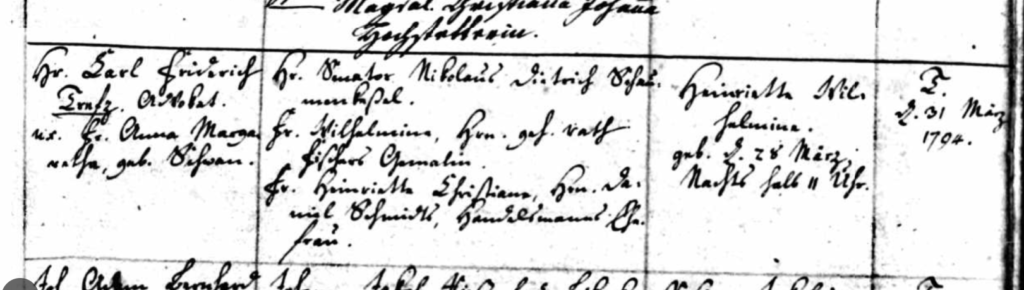

Lässt sich diese Herkunft belegen? Nicht lückenlos – dazu fehlen mir nähere Angaben, z.B. aus der Trauung von Henriettes Mutter mit Joseph Chalupetzky, die uns eindeutige Hinweise auf ihre Herkunft geben könnten. Aus dem biografischen Material können wir jedoch den Weg in die evangelischen Kirchenbücher von Württemberg ableiten, wo uns die Reise dann nach Heilbronn führt. Und dort finden wir tatsächlich eine Henriette Trefz, Tochter des Karl Friedrich Trefz und der Anna Margaretha Schwan.

Ist das bereits ein Nachweis? Nein, denn es könnte sich dennoch um eine zufällige Namensgleichheit handeln. Ohne genauere Hinweise in den Dokumenten zu Johann Strauss Ehefrau, woher ihre Mutter stammte, haben wir aktuell nicht viel mehr als eine Biografie, die einen familiären Bezug behauptet. Ein Indizienbeweis sozusagen. Bleibt abzuwarten, ob ich noch Unterlagen über die Trauung von Josef Challubetzky und Henriette Treffz finden kann.

Das Leben von Henriette Treffz vor der Heirat mit Johann Strauss war durchaus bewegt. Das Österreichische Biografische Lexikon fasst es, höchst eindrucksvoll komprimiert, so zusammen:

Strauß (Strauss) Henriette (Jetty), geb. Chalupetzky, Künstlername Treffz, Sängerin.

Geb. Josefstadt, NÖ (Wien), 1. 7. 1818; gest. Hietzing, NÖ (Wien), 8. 4. 1878; evang. AB, dann röm.-kath.Enkelin von Margarethe Schwan, der Jugendliebe Schillers, Tochter des Juweliers Josef Chalupetzky und der Henriette Wilhelmine Treffz, Schwiegertochter von Johann S. (Vater) (s. d.), ab 1844 Lebensgefährtin des Bankiers und Großindustriellen Moritz Todesco, der die gem. Kinder adoptierte (eine weitere Tochter wurde 1853 von P. Cav. v. Galvagni, s. d., möglicherweise deren leibl. Vater, adoptiert), ab 1862 verehel. mit Johann S. (Sohn) (s. d.), für den sie Todesco und ihre Kinder verließ

Erfolgreiche Sängerin

Henriette wurde als Sängerin ausgebildet und hatte erfolgreiche Auftritte am Kärntnerthor-Theater sowie in Dresden, Leipzig und Brünn. Sie arbeitete mit absoluten Größen ihrer Zeit zusammen, darunter Wilhelmine Schröder-Devrient, und Jenny Lind.

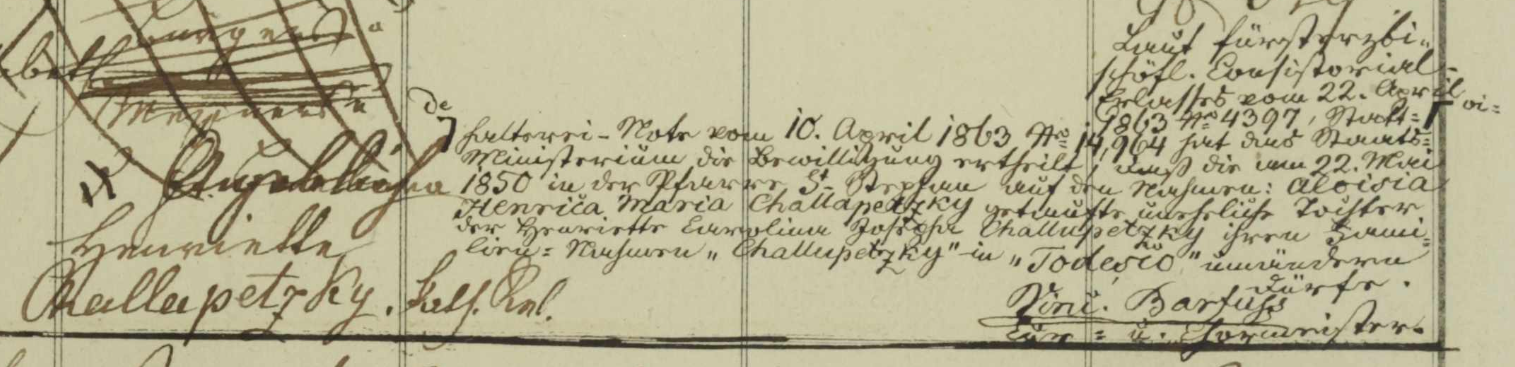

Vermutlich zu Beginn der 1840er-Jahre begann ihre Liaison mit dem reichen jüdischen Fabrikanten und Mitbesitzer der Textilfabrik Marienthal, Moriz von Todesco (1816–1873, posthume Schreibung: Moritz). Mit ihm hatte sie zwei ihrer insgesamt sieben unehelichen Kinder, die beiden Töchter Franziska (1843–1921) und Aloisia Henriette Aloisia (1850–?), die von Todesco adoptiert wurden2)

Die Mädchen galten als unehelich, trugen aufgrund der Adoption allerdings den Namen Todesco – eine Namensänderung für die z.T. erhebliche Schreibarbeiten in den Matriken notwendig waren um die Erbringung der dafür notwendigen Genehmigungen zu dokumentieren.

Wikipedia berichtet weiters:

„Henriettes Söhne Alois, Heinrich, Emil und Alfred stammten aus anderen Beziehungen, ebenso hatte sie bereits vor ihrer Beziehung zu Todesco eine uneheliche Tochter, Henriette, mit dem italienischen Baumeister Peter Cavaliere di Galvagni (1797–1868). Obwohl sie aus konfessionellen Gründen nie mit Moriz von Todesco verheiratet war, ließ sie sich gern Baronin Todesco nennen“

Uneheliche Kinderschar

Durchaus nicht unpikant, wenn man feststellt, dass die Söhne Karl (1842) und Nikolaus (1848) – jeweils von unbekannten Vätern stammend – ein Jahr vor Franziska (1843) bzw. zwei Jahre vor Tochter Aloisia (1850) geboren wurden. Moriz Todesco schien es ihr nicht übel genommen zu haben, denn die Beziehung hatte Bestand bis ins Jahr 1862. In diesem Jahr verließ sie Moriz Todesco, um wenig später Johann Strauss zu heiraten.

Mit Jetty zog Johann Strauss bald aus dem „Hirschenhaus“ aus und gründeten in der Praterstraße 54 ihren eigenen Wohnsitz. Das Paar hatte neben der Wohnung in der Praterstraße auch noch eine Sommerwohnung in der Hietzinger Maxingstraße. In der Folge sollte Henriette für den erfolgreichen Komponisten bis zu ihrem Tod am 8. April 1878 eine umsichtige Managerin sein, die ihm vielerlei organisatorische Arbeiten z.B. bei der Vorbreitung seiner Tourneen abnahm.

So bewegt ihr Leben vor der Ehe mit Strauss war, so sehr nahm sie eine immer wichtigere Rolle im Familienunternehmen Strauss ein. Jetty Treffz erhielt ein Ehrengrab am Hietzinger Friedhof (Gruppe 13, Nummer 73) – unweit der Maxingstraße.

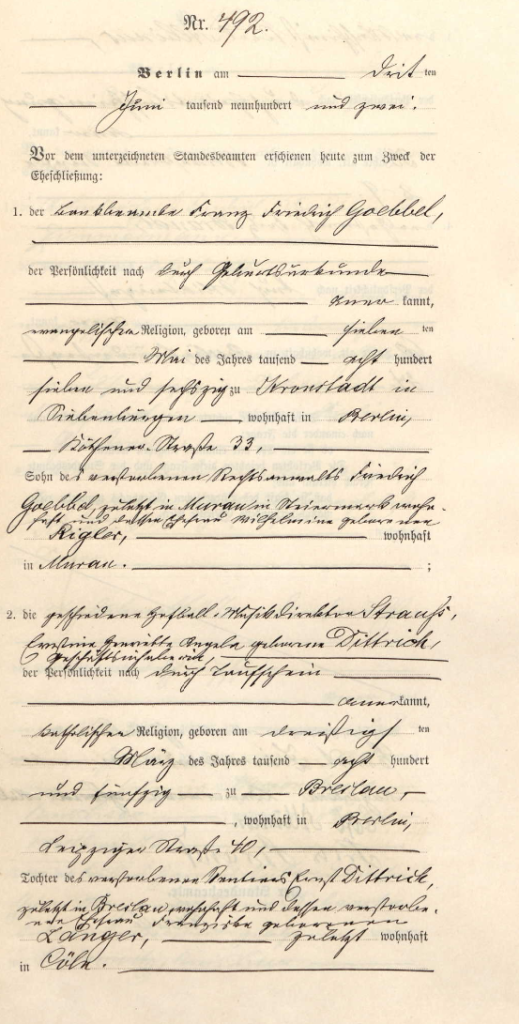

Angelika „Lili“ Dittrich

Wenige Wochen nach Jetty Treffz Tod ehelichte Johann Strauss am 28.05.1848 die in Breslau geborene Schauspielerin Angelika Dittrich (1850–1919). Bisher konnte ich wenig Dokumentarisches über ihr Leben erheben. Die Geburt in Breslau im Jahre wird in allen Quellen mit dem Jahr 1850 angegeben, außer auf ihrem Grabstein in Bad Tatzmannsdorf, auf dem das Jahre 1849 eingraviert ist.

Eine verfügbare Quelle belegt die Trauung in der Karlskirche und weist sowohl Ernestine Henriette Angelika als auch ihre Eltern Ernst und Franziska als katholisch aus.

In den katholischen Kirchenbücher von Breslau (Wrocław) in „preußisch Schlesien“ konnte ich jedoch bislang weder ihre Taufe noch die Trauung der Eltern finden. Es gibt glaubhafte Hinweise darauf, wo die Taufe und die Trauung der Eltern stattgefunden haben, doch belegen konnte ich sie noch nicht.3)

Unglückliche Ehe

Die Heirat war der Presse nur eine kleine Randnotiz wert. „Herr Johann Strauss zeigt uns an, dass er sich heute mit Fräulein Angelika Dittrich vermält hat. Fräulein Dittrich, nunmehrige Frau Strauss, war eine Gesangsschülerin des Kapellmeisters Proch.“ So nimmt die Neue Presse Notiz von der Trauung.

Die Ehe mit Johann Strauss sollte allerdings nicht von langer Dauer sein. „Das Paar bewohnte zunächst das 1876 von Johann Strauss in Auftrag gegebene Palais in der Igelgasse 4 auf der Wieden, ab 1880 ein Landhaus in Bad Schönau, das Johann Strauss 1880 erworben hatte. Die Ehe wurde am 9. Dezember 1882 geschieden, nachdem Dittrich eine Verbindung mit dem Theaterleiter Franz Steiner eingegangen war“ – so fasst das Wiener Geschichte-WIKI die Beziehung zusammen.

Die Igelgasse auf der Wieden wurde übrigens bereits kurz nach Strauss Tod in „Johann-Strauß-Gasse“ umbenannt.

Wir können Angelika Dittrichs weiteren Weg noch in Berlin nachvollziehen, wo sie einen 1902 Finanzbeamten heiratete und das Fotoatelier „Atelier Lili“ betrieb.

Alter in Armut

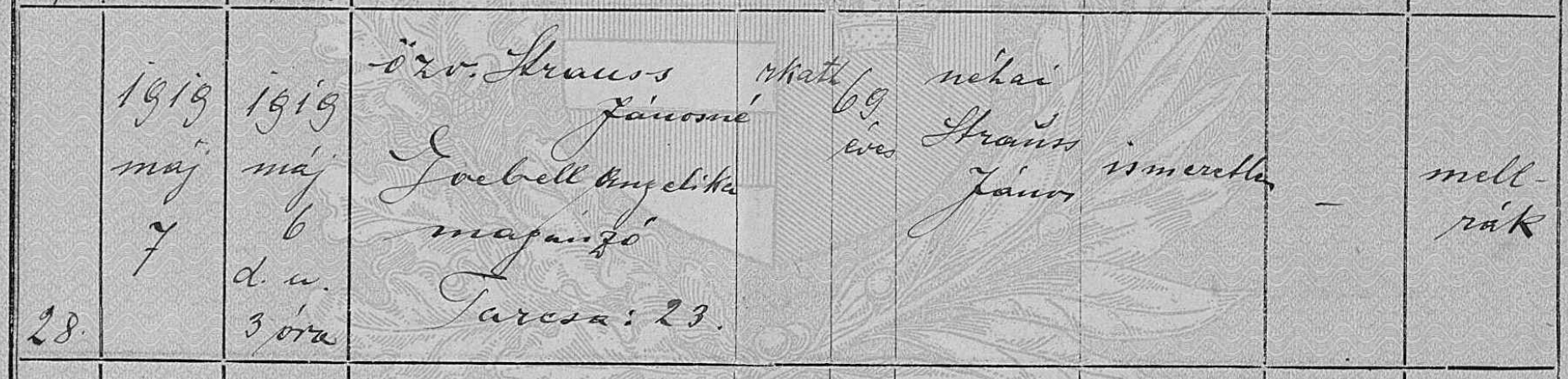

Gegen Ende ihres Lebens lebte sie ab 1909 im damals ungarischen Bad Tatzmannsdorf. Die Region war ärmlich und kaum jemand konnte sich zu dieser Zeit eine Fotografie leisten, weshalb ihre wirtschaftliche Lage prekär war.

Das Sterberegister Oberschützen verzeichnete ihr Ableben am 7. Mai 1919.

Adele Deutsch

Über die dritte Ehe des Johann Strauss wurde vielleicht am meisten geschrieben. Adele Deutsch, verwitwete Strauss, war wohl der Herzensmensch des Komponisten. Zeitgenössische Zeitungsartikel berichten in zum Teil unglaublich rührenden Beschreibungen, sie sei seine einzige wahre Liebe gewesen. Auch Alice, die Stieftochter, die sie in die Ehe mitbrachte, liebte und vergötterte er.

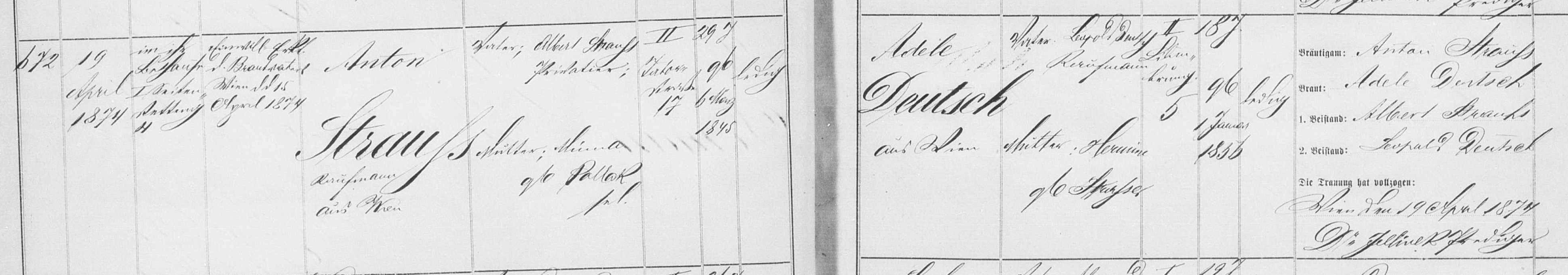

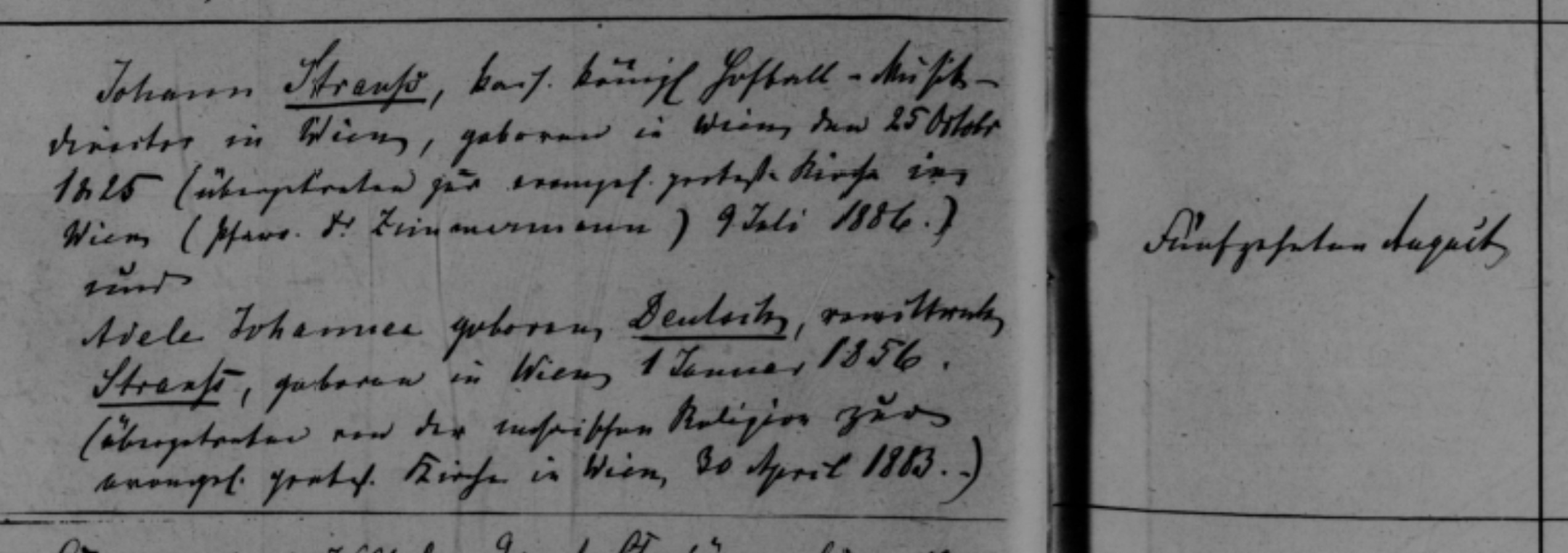

Adele wurde am 01.01.1856 in Wien als Tochter von des jüdischen Ehepaares Leopold Deutsch und Hermine Strasser geboren und heiratete 1874 den Sohn der ebenfalls jüdischen Bankiersfamilie Anton Strauß, der mit den komponierenden „Sträussen“ nicht verwandt war. Während bei Hermine Treffz in beinahe allen Biografien die jüdische Abstammung ihres Partners Moriz Todesco erwähnt wird konnte ich bei Adele Deutsch bislang kaum Hinweise auf eine jüdische Herkunft finden.

Josef Löwy – 1876 – Adele Strauss mit Tochter Alice

Einzug ins Hirschenhaus

Das Wiener Geschichtewiki berichtet: „Adele Deutsch […] zog mit ihm ins Hirschenhaus, das seit 1849 im Besitz von Antons Familie stand. Hier lernte sie ihren späteren Ehemann Johann kennen, da verschiedene seiner Familienmitglieder ebenfalls dort wohnten“ 4)

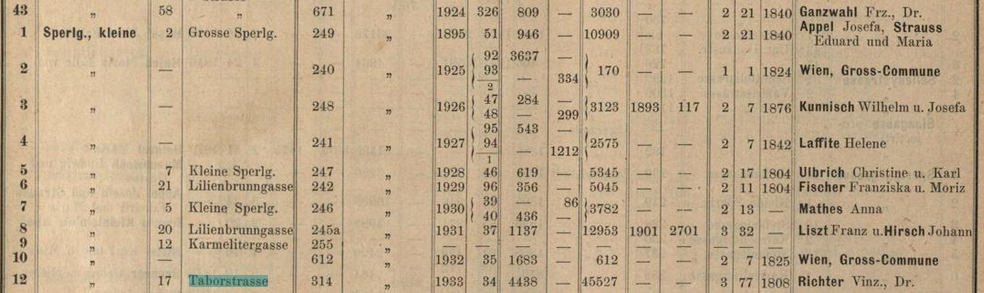

Das Trauungsbuch weist Anton Strauss tatsächlich wohnhaft in der Taborstraße 17 aus, den Besitz des Hauses konnte ich allerdings bislang nicht nachvollziehen, schreibt doch das gleiche Wiki an anderer Stelle:

„Von 1808 bis zu seiner Demolierung (1911) gehörte es der Wiener Patrizierfamilie Neuling-Richter“ 5)

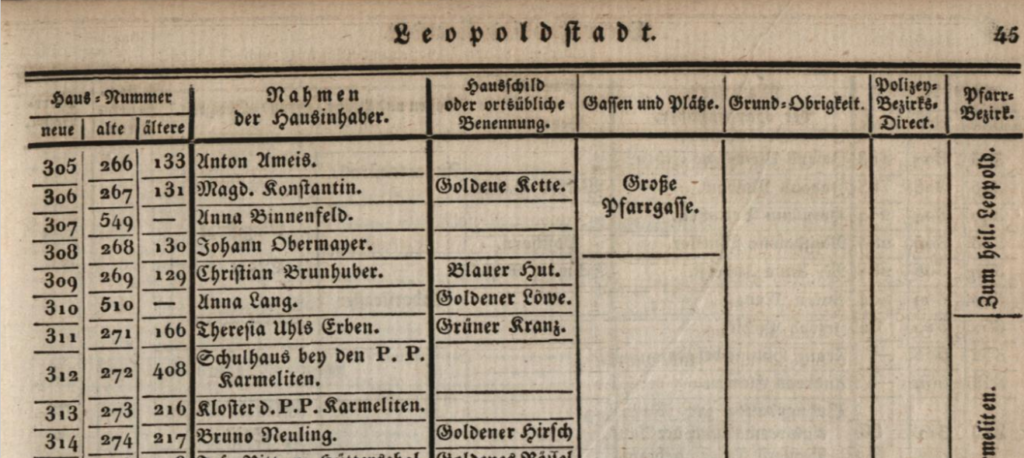

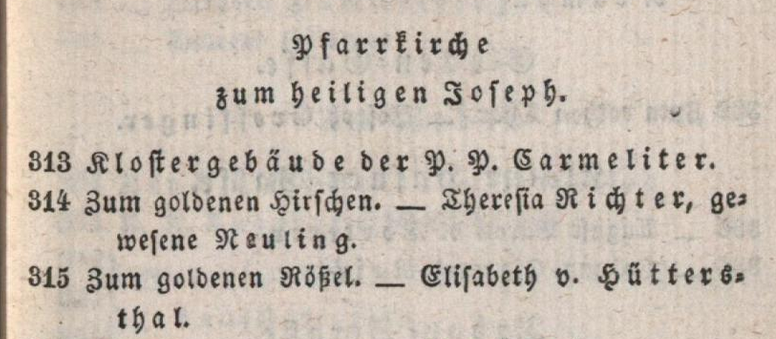

In Wien steht uns mit den Häuserverzeichnissen ein Hilfsmittel zur Verfügung, um relativ leicht Hausnamen, Adressen und Eigentümer der Gebäude zu identifizieren, beginnend mit Anton Behsels „Verzeichniß aller in der kaiserl. königl. Haupt- und Residenzstadt Wien mit ihren Vorstädten befindlichen Häuser“ – auch wenn diese Informationen nicht durchgängig für jedes Jahr vorhanden sind.

So finden wir für das Haus mit der Konskriptionsnr. 314 (Taborstraße Ecke Sperlgasse) im Behsel 1829 den Hr. Bruno Neuling, bei Ziegler 1839 seine Witwe Theresia Richter und im Kataster des Jahres 1885 eine Dr. Vinzenz Richter.

Ich neige daher zur Annahme, dass die Familie Deutsch nicht Besitzerin des Hauses war, was natürlich keinesfalls gegen eine schicksalshafte Begegnung von Johann Strauss und Adele Strauss spricht – auch wenn die Begegnung in vielen Artikeln erheblich später auf auf das Jahr 1882 datiert wird.

Witwe mit 21

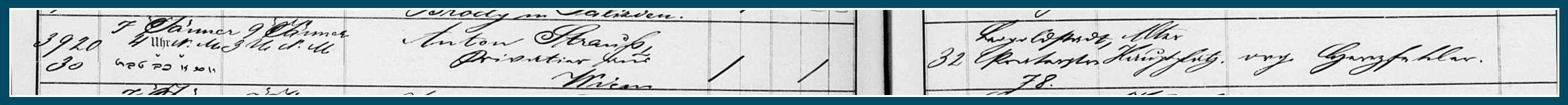

Bei der Geburt des Töchterchens Alice am 23.01.1875 finden wir Anton und Adele in der Praterstraße 73, doch 1877 schlägt das Schicksal zu. Anton stirbt mit nur 32 Jahren an einem Herzfehler – Adele bleibt mit der kleinen Alice als alleinerziehende Witwe zurück.

Nach seiner Scheidung im Jahr 1882 vertieften der Komponist und die junge Witwe ihre Bekanntschaft. Im November begleitete Adele Johann Strauss nach Berlin, wo er die 250. Aufführung seiner Operette „Der lustige Krieg“ dirigierte, und war auch bei seinen darauf folgenden Reisen dabei. Adele wurde nicht nur Lebenspartnerin, sondern auch Mitarbeiterin und Managerin des Komponisten.6)

Dem neuen Lebensglück fehlte bald nur noch die Legitimierung durch eine Ehe. Doch dieser Wunsch blieb vorerst eine Illusion und brachte auch einige rechtliche Verwicklungen mit sich. Zwar war er von Lili „von Tisch und Bett“ geschieden, im erzkatholischen Habsburger-Reich war die Ehe rechtlich dennoch unauflösbar so dass eine erneute Verehelichung nicht möglich war.

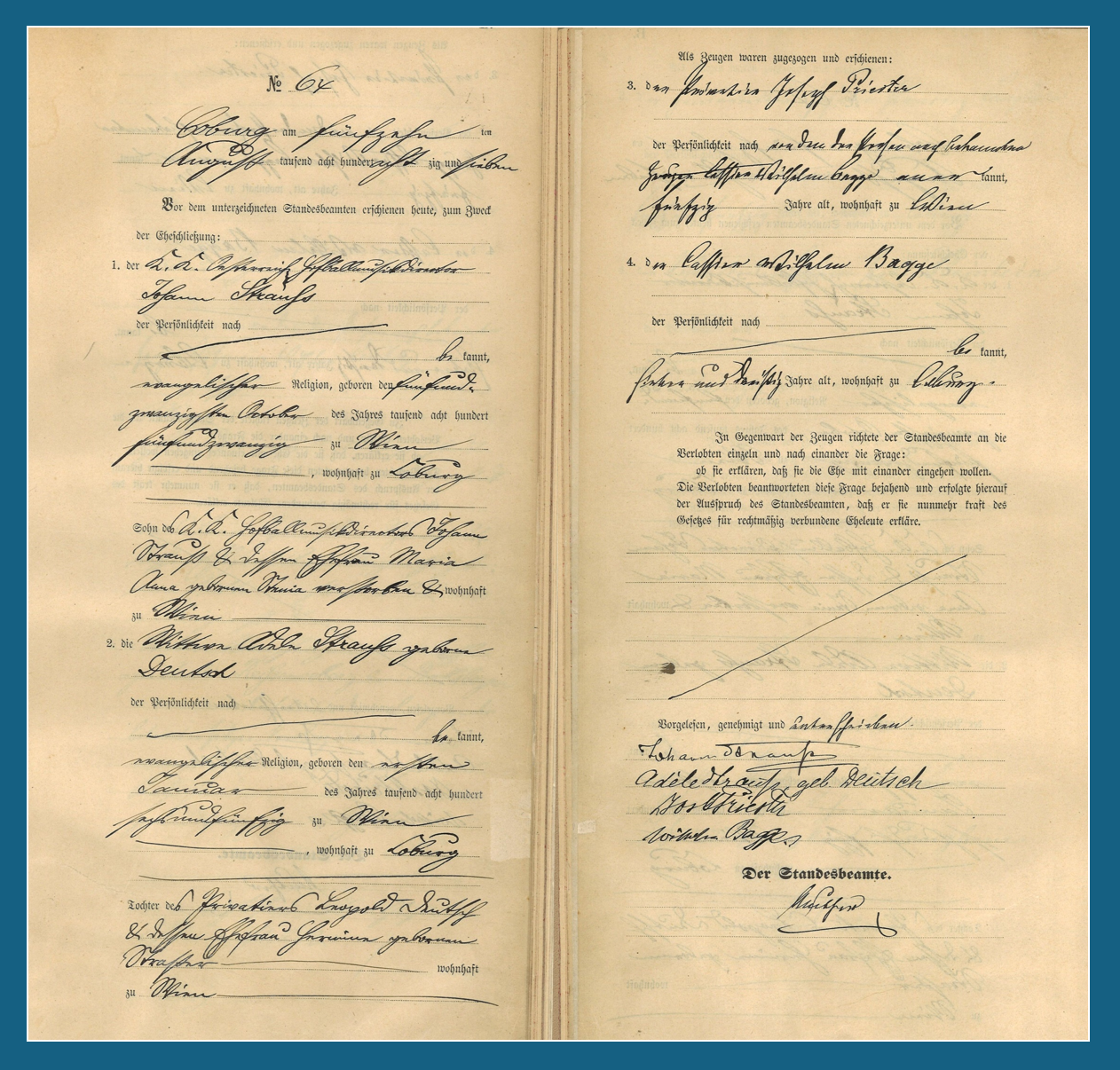

Übersiedlung nach Coburg

Es blieb für das Paar daher nur ein möglicher Weg – der Austritt aus der katholischen Kirche und eine Übersiedlung in das tolerantere lutheranische Coburg-Sachsen-Gotha . Am 30. April 1883 wird Adele in der reformierten Stadtkirche (Evangelischen Kirche H.B.) getauft. Als nächsten Schritt übersiedelten Johann und Adele im Jahr 1886 nach Coburg.

Constanze Geiger, enge Freundin der Familie Strauss, Baronin von Ruttenstein und Frau von Prinz Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha, die seit ihrer Eheschließung 1862 mit dem Prinzen im Schloss Friedrichsthal in Gotha gewohnt hatte, hatte auch bereits erfolgreich beim kunstsinnigen Herzog Ernst um einen Orden für den Freund Johann Strauss angesucht. Sie selbst wohnte zu dieser Zeit allerdings bereits in Paris.

Am 09.07.1886 trat dann auch Johann Strauss aus der katholischen Kirche aus und wechselte zum evangelisch-lutherischen Glauben.

Die Verleihung der coburg-gothaischen Staatsbürgerschaft ist im Staatsarchiv Coburg Bestand Staatsministerium D Nr. 533 Bl. 116 als Entwurf der entsprechenden Urkunde vom 24. Juni 1886 dokumentiert.

Die Ableistung des Staatsbürgereides, der wohl auch den Bürgereid der Stadt Coburg umfasste, geschah am 28. Januar 1887 in Gotha (Bericht darüber im Stadtarchiv Coburg 7/1186, fol. 87.)

Somit konnte die Ehe des nunmehr evangelischen coburgischen Staatsbürgers geschieden werden (Staatsarchiv Coburg Bestand Staatsministerium L Nr. 32), wodurch der Weg zum Eheglück frei wurde. Zuerst mittels eines Ehevertrags (Amtsgericht Coburg Nr. 13945, Bl. 112 – 132) und schließlich, am 15. August 1887 durch die standesamtliche Trauung (Standesamt Coburg, Heiratsregister Nr. 120/1887, fol. 64) und die anschließende kirchliche Vermählung in der Coburger Ehrenburg.

Landeskirchliches Archiv der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern

An dieser Stelle gilt mein herzlichster Dank dem Staatsarchiv Coburg sowie dem Stadtarchiv Coburg, die mir innerhalb weniger Tage eine umfangreiche Auflistung der zu diesem Vorgang verfügbaren Dokumente zu Verfügung stellten.

Insgesamt hielt sich Strauss ungefähr ein Jahr in Coburg auf, nach der Trauung kehrte er sofort nach Wien zurück und kehrte nie wieder nach Coburg zurück. Dennoch gibt es in Briefen recht widersprüchliche Aussagen von Strauss, die zwischen Ablehnung und einer beinahe widerstrebenden Zuneigung zu dieser Stadt oszillieren.

Kaiser Franz-Josef, der schon die revolutionären Sympathien des Musikgenies mit Missfallen quotierte und ihm dafür lange die Verleihung des Titels „k.k. Hofball-Musikdirektor“ vorenthielt, soll auch ob der Zurücklegung der Staatsbürgerschaft und des Wechsels zur evangelischen Kirche „not amused“ gewesen sein.

Am 3. Juni 1899 verklang für Johann Strauss die letzte Note.

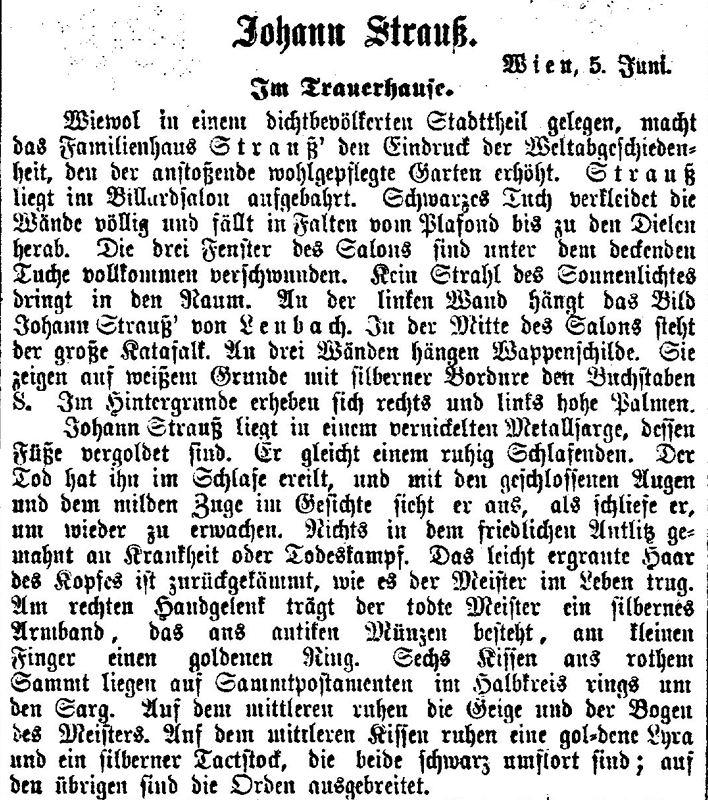

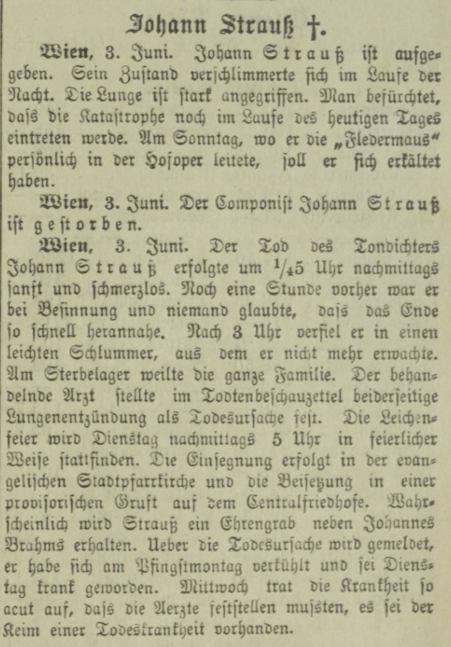

Die Neue Freie Presse zeichnet ein umfangreiches Stimmungsbild aus dem Wohnhaus der Familie Strauss und berichtet auch über Aufbahrung, Kondolenzen und die Schaffung einer Totenmaske.

Das Grazer Volksblatt dagegen gibt die Ereignisse der Nacht im Telegramm-Stil wieder.

Selbstverständlich verzeichnet auch das Wiener Totenbeschauprotokoll das Ableben des Komponisten.

Verwalterin des Nachlasses

Seine Frau Adele wurde zur engagierten Verwalterin des Nachlasses und des Rufes des Meisters. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts betrug die Schutzfrist für Werke von Autoren noch 30 Jahre. Es war daher absehbar, dass der Schutz von Johann Strauss Werken im Jahr 1929 auslaufen würde. Adele Strauss kämpfte für eine Verlängerung dieser Frist, und erreichte in diesem Jahr durch eine Gesetzgebung, die „Lex Johann Strauss“ genannt wurde, eine Ausweitung auf 32 Jahre. Die Verlängerung dieser Schutzfrist auf 50 Jahre im Jahr 1933 sollte sie nicht mehr erleben – und sie galt auch nicht rückwirkend für die Werke von Strauss.

Als Adele Strauss im Jahr 1930 verstarb widmete die Neue Freie Presse ihrer zur Berufung gewordene Hingabe folgende Zeilen:

Man hat die nun heimgegangene Adele Strauss eine Cosima des Wiener Walzers genannt, weil sie gleich Cosima Wagner ihre Lebensaufgabe darin erblickte, dem Lebenswerk des toten Gatten zu dienen. Ihre prunkvoll eingerichtete Wohnung glich einem Museum. Sie trieb mit den Andenken an Johann Strauss einen wahren Reliquienkult, und wenn die auch noch im Alter schöne Frau einem Gaste die seidenen Kissen, die goldenen Lorbeerkränze im Glasschrein, die vergilbten Manuskriptpapiere in der Bibliothek zeigte, so wirkte es ergreifend, mit welchem Feuer, welcher Leidenschaft die Greisin von dem großen Toten sprach.

Das bewegte Leben der Tochter Alice

Ihre Tochter Alice war zum Zeitpunkt der Konvertierung ihrer Mutter gerade 8 Jahre alt. Ich konnte im Taufbuch der reformierten Stadtkirche keinen Eintrag für das Kind finden. Daher gehe ich davon aus, dass sie weiter dem jüdischen Glauben angehörte.

Ihre ersten Ehe schloss sie 1896 mit dem Maler Franz Wilhelm Marquis de Bayros, der bekannt wurde als Exlibris-Künstler. Johannes Brahms soll dabei den Trauzeugen gegeben haben. Die Ehe war wohl keine glückliche, denn Zeitungsberichten zufolge wurde der Herr nach der Trennung sogar auf Bildern im Besitz der Familie übermalt.

Am 2. März 1899 ehelichte Alice in der Lutherischen Stadtpfarrkirche den Pianisten Richard Epstein, einen Professor am Wiener Konservatorium. Der Ehe entstammten zwei Kinder: Johann Anton Ludwig (1900) und Julius Viktor Stefan (1901). Die notwendigerweise vorangegangene Taufe zum Übertritt konnte ich noch nicht feststellen.

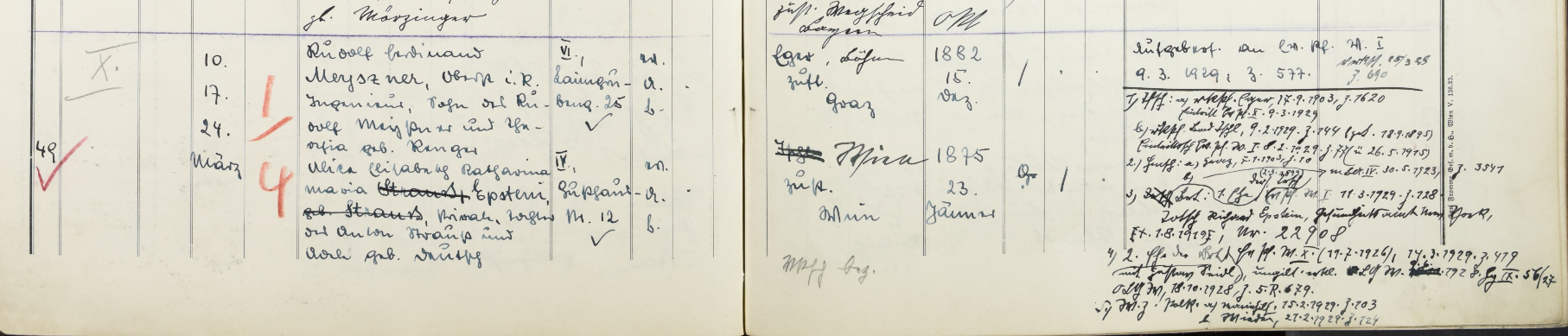

Das Trauungsbuch enthält noch einen weiteren, interessanten Eintrag: „Nach einer an das k.k. Ministerium des Inneren gelangten Mitteilung des königl. ungar. Justizministeriums vom 20. März 1911 Z.J.660 ist Frau Elisabet Katharin Marie Strauss Gattin des Richard Epstein von dem in Budapest wohnhaften ungar. Staatsbürger Johann Péchy adoptiert worden und hat der Familiennamen der Adoptierten in Zukunft Strauss-Péchy zu lauten„.

Nach einer weiteren Heirat 1926 mit Gustav Seidl, die wir ebenfalls in der Lutherischen Stadtkirche nachvollziehen können trat sie am 01.04.1929 zum vierten Mal vor den Altar – mit dem ehemaligen k.&k. Oberst Rudolf Ferdinand Edler von Meyszner. Diese Ehe sollte ihr vermutlich das Leben retten, ob wohl August Meyszner, ihr Schwager, als SS Oberführer und Leiter der SS und Polizei-Einheiten in Serbien entscheidend beteiligt an der Ermordung von 15.000 jüdischen Frauen und Kindern war. 7)

Die evangelische Stadtpfarrkirche bietet uns dazu eine andere, seltenere Art des Kirchenbuchs – ein Verzeichnis der Eheverkündigungen oder Aufgebote.

Das Aufgebot, die Proklamation oder auch die Verkündigung ist im Kirchenrecht verpflichtend vorgeschrieben, um der kirchlichen Gemeinde eine Möglichkeit zu geben, gegen allfällige Ehehindernisse Einspruch zu erheben. Das wohl geläufigste Ehehindernis ist das Hindernis der Blutsverwandtschaft („Impedimentum Consanguinitatis“), das eine Ehe in direkter Linie (Eltern, Kinder) oder zwischen Geschwistern unverrückbar ausschließt, während Ehen in entfernteren Verwandtschaftsverhältnissen durch einen Dispens genehmigt werden können – wie dies in vielen Fällen geschah, nicht nur in prominenten Familien wie der Familie Figl.

Zumeist finden wir die Absolvierung der geforderten Verkündigungen nur als Randnotiz auf dem Trauungsbuch-Eintrag, nicht selten auch einen Dispens von der zweiten und dritten Verkündigung – und nur in seltenen Fällen existiert ein eigenes Verkündigungsbuch.

Vereinnahmung durch den Nationalsozialismus

Nach dem Tod ihrer Mutter 1930 erbte Alice den größten Teil des Nachlasses und mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten musste sie die Vereinnahmung des Lebenswerkes ihres Stiefvaters erleben. Nach ihren eigenen Rassengesetzen hätte das NS-Regime zumindest die Musik von Johann Strauss Vater als der eines „Vierteljuden“ verboten werden müssen.

Das erschien den NS-Machthabern nicht nur undenkbar, es stand in massivem Konflikt zu ihrer Kulturstrategie. Der Operette wurde ein tragende Rolle bei der „geistigen Umbildung der Nation“ zugedacht und weder jüdische Librettisten, von denen es sehr viele gab, noch eine jüdische Abstammung des Walzerkönigs passten in dieses Konzept.

Bereits 1934 berichtete der „Reichsdramaturg“ Reinhard Schlösser an Joseph Goebbels:

„Bei der Machtübernahme war die Lage auf dem Operettenmarkt so, daß achtzig Prozent der Produktionen sowohl musikalisch wie textlich jüdischen Ursprungs war. Zehn Prozent war der Komposition nach arischen, den Librettisten nach aber ebenfalls jüdischen Ursprungs. Die rein arischen Werke dürften zehn Prozent nicht überstiegen haben. Unter diesen Umständen war es [innerhalb eines Jahres] nicht möglich, die jüdischen Bestandteile der Operette restlos auszumerzen.“ 8)

Einen weiteren Einblick, wie wichtig die Massen-Unterhaltung den NS-Machthabern war, geben uns Tagebuch-Einträge des Reichspropagandaministers :8)

„Was will denn dieser Furtwängler mit seinen lächerlichen zweitausend Zuhörern in der Philharmonie.

Was wir brauchen, sind die Millionen, und die haben wir mit dem Rundfunk!‘

Dies schrieb der selbe Mann, der begeisterte Tagebuch-Notizen über ein Furtwängler-Dirigat von Bruckners 7. Symphonie (samt Johann Strauss Kaiserwalzer als Zugabe) verfasste, das er im Beisein Adolf Hitlers nach der „Volksabstimmung“ über den Anschluss erlebt hatte.

In diesem Kontext wird klar, dass es dem Regime enorm wichtig war, jeden jüdischen Bezug der Familie Strauss zu verschleiern.

Der Nachlass des „genialen deutschen Walzerkönigs„

Ab Juni 1939 startete der Stürmer, eine massive Hetzkampagne mit dem Ziel, die Herausgabe des Straussschen Nachlasses zu erpressen. Alice und ihr Sohn Hans Epstein wurden in einer dreiteiligen Artikelserie wüstest beschimpft und bedroht. Die Historikerin Dr. Maria Wirth schreibt darüber:

In diesem [Artikel] wurde Alice Meyszner, bei einer vollständigen Angabe ihres Namens und ihrer Adresse als „jüdische Erbschleicherin“ und als „Volksschädling“ und ihr Sohn Hanns Epstein als „notorischer Nichtstuer“ und „Homosexueller“ denunziert und die Herausgabe der Strauß-Sammlung an die Stadt Wien gefordert. Der Hinweis, dass „die zuständigen Behörden den Weg zu finden wissen, der zweckmäßig ist, um die abgegaunerten Werte an die Allgemeinheit zurückführen zu können“, fehlte nicht und musste als gefährliche Drohung empfunden werden, die dazu führte, dass Alice Meyszner und Hanns Epstein am 19. Juni 1939 ihre Sammlung „schenkungsweise“ in das Eigentum der Stadt Wien übertrugen.9)

Der Artikel im Wortlaut ist so unfassbar hetzerisch und hasserfüllt dass ich uns allen wörtliche Zitate erspare.

Kaum vorstellbar muss auch die Lage für Adele Strauss in der Familie gewesen sein. Ihr Schwager August Meyszner war ein hochrangiger Nazi, als aufstrebender SS-Offizier schon damals kein kleiner Mitläufer. Es wurde ein Verfahren bei der Gestapo eingeleitet und die Sammlung noch vor der zwangsweisen Schenkung „sichergestellt“. Als Verwalter des Nachlasses bis zur vollständigen Übergabe an die Städtischen Sammlungen der Stadt Wien wurde ausgerechnet ihr Mann, Oberst Rudolf Meyszner, bestimmt.

Alice überlebte dank der privilegierten Ehe und weil sich ihr Mann nicht von ihr scheiden ließ den Terror der Nazis und starb 1945 eines natürlichen Todes. Die Restitution nach dem Krieg gestaltete sich als ein langer, steiniger und wenig ruhmvoller Weg, der erst 2001 (!) abgeschlossen wurde.

Stammbaum-„Bereinigung“

Ein „Problem“ musste noch gelöst werden. Bereits im Jahr 1938 war bekannt geworden, dass aus dem Trauungsbuch-Eintrag von Johann Strauss Urgroßvater Michael Strauss zweifelsfrei eine jüdische Abstammung erkennbar war, eine Entwicklung, die Joseph Goebbels wenig gelegen kam.

„Ein Oberschlauberger hat herausgefunden, daß Joh. Strauß ein Achteljude ist. Ich verbiete, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Denn erstens ist es noch nicht erwiesen, und zweitens habe ich keine Lust, den ganzen deutschen Kulturbesitz so nach und nach unterhöhlen zu lassen. Am Ende bleiben aus unserer Geschichte nur noch Widukind, Heinrich der Löwe und Rosenberg übrig.

Joseph Goebbels Tagebücher, 5. Juni 1938 10)

Goebbels ordnete daher 1941 eine beispiellose Fälschungsaktion an, in der das Trauungsbuch ins Reichssippenamt verschafft und der Eintrag eliminiert wurde – wie bereits in meinem ersten Artikel nachzulesen ist.11)

In die Vereinnahmung des Komponisten durch die Nationalsozialisten passt schließlich auch die Geschichte des Neujahrskonzertes: Im Jahr 1939 wurde es unter der Leitung von Clemens Krauss, Intimus von Joseph Goebbels, als „Johann-Strauß-Konzert“ erstmals veranstaltet und sein Reinerlös dem nationalsozialistischen Kriegswinterhilfswerk gewidmet. Zwischen 1941 und 1945 wurde der Erlös der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ zugewandt. Die Wiener Philharmoniker gliederten sich damit widerspruchslos in Goebbels Propagandamaschinerie ein – eine Tatsache, deren Aufarbeitung erst ab 2011 durch den Philharmoniker-Vorstand Clemens Hellsberg vorangetrieben wurde.

Die drei Ehen des Johann Strauss bieten Ahnenforschern und Biografinnen, wie wir sehen konnten, ein reiches Feld an öffentlich verfügbaren, erforschbaren Quellen. Doch eine Episode im Leben des „Walzerkönigs“, der wohl zeit seines Lebens anziehend auf Frauen gewirkt haben dürfte, soll noch beleuchtet werden.

Die „beinahe erste“ Ehe in Russland

Strauss hätte uns beinahe vor genealogische Aufgaben fern abseits aller Wiener Quellen gestellt: Seine Aufenthalte in Pawlowsk, wo er als Star gefeiert wurde, waren begleitet und umrahmt von Liebesbeziehungen!

Nach einer Beziehung mit Maria Fraenkel, Tochter eines Kaufmanns, die trotz einer bereits vorliegenden Eheerlaubnis des Zaren in letzter Minute noch platzte, durchlebte (und zum Teil auch durchlitt) er in den Jahren 1858 bis 1860 eine Liebesbeziehung mit der russischen Adeligen Olga Smirnitskaja.

Olga war, äußerst ungewöhnlich für eine junge russische Adelige, auch als Komponistin tätig und Strauss brachte nicht nur einige ihrer Werke bei seinen Gastspielen in Pawlowsk bei St. Petersburg zur Aufführung, sondern widmete seinem „Kobold“ auch ein eigenes Werk.

Dokumentiert ist die Beziehung durch Abschriften von 100 (!)(Liebes-)Briefen, die Strauss an Olga schrieb.

Der Historiker Thomas Aigner erforschte in seinem Buch „Olga Smirnitskaja: die Adressatin von 100 Liebesbriefen“ den Verbleib der Abschriften, überprüfte ihrer Authentizität, recherchierte auch die Vorfahren der Familie Smirnitskji und erzählt in diesem Kontext die Geschichte des Paares, das letztlich nicht zusammen kommen sollte.

Die Eltern der jungen Adeligen erteilten dem Ansinnen des Komponisten eine klare Abfuhr. Neben dem etwas unsteten Leben an der Seite eines (für die damalige Zeit) internationalen „Superstars“ war es wohl vor allem der Standesunterschied, der ihre apodiktisch ablehnende Haltung begründete.

Mein Engel Olga, ich bin wieder ganz glücklich und möchste Dich millionen Male küssen. Wie es denn auch sein, der Himmel wird eine Liebe wie die unsere beschützen! Dein ewig, Jean.

Wenn Dein Vater böse, besänftige ihn; ich bitte Dich. Will er nicht, daß ich dich liebe, verlasse ich Rußland in 2 Monaten (doch mit der selben Liebe zu Dir). Kommzu mir, bleibe bei mir, tröste mich, entsage mit mir der Welt, welche keine wahre Liebe mehr begreift. Die Menschen sind verdorben. Johann Strauss

Brief #18 – 18 Juillet matin

Doch wie zuvor berichtet… nach einem weiteren Aufenthalt in Russland 1862, bei dem er auch Olga (die zu dieser Zeit bereits einen regen Briefwechsel mit ihrem künftigen Ehemann unterhielt) und ihre Familie wieder traf, heiratete er in Wien Henriette Treffz.

- Österreichisches Biografisches Lexikon: Strauß (Strauss), Henriette (Jetty)

- Wikipedia: Jetty Treffz

- Lili Strauss. Casting New Light on the Second Wife of Johann Strauss Son | Ann’s Busy World

- Wien Geschichtewiki: Adele Strauss

- Wien Geschichtewiki: Hirschenhaus

- Wien Geschichtewiki: Adele Strauss, ebd.

- Wikipedia: August Meyszner

- Ralph Braun: NS-Musik-Propaganda, S.

- Wirth, Maria – Die Verhandlungen über die Strauß-Sammlungen in der Wiener Stadt- und Landesbibliothek – Vortrag 2003

- Ralph Braun, ebd. S.22

- Wiener Institut für Johann Strauss Forschung: Fälschung 1941