Die Stadt der Komponisten und Musikerinnen

Wien hat einen weltweiten Ruf als Stadt der Musik – und das nicht erst seit die Familie STRAUSS mit dem Wiener Walzer die damalige Tanzmusik revolutionierte, den Wiener Opernball zu einem erstrangigen Ereignis machte und zu einem weltweiten Siegeszug antrat.

Nicht nur der gelernte Salzburger weiß, dass Wolfgang Amadeus MOZART zwar in Salzburg geboren wurde, aber einen guten Teil seiner bedeutendsten Werke in Wien lebend komponierte und hier verstarb.

Und vielen Bewohnerinnen des 19. Bezirks – aber auch Wanderinnen und Wanderern die schon mal entlang des Schreiberbaches am Beethovengang unterwegs waren – ist bekannt, dass Ludwig van BEETHOVEN in Wien nicht nur lebte sondern auch verstorben ist.

So liegt es nahe, ChatGPT, das neue Universallexikon im Jahre eins nach Google, zu befragen, welche Komponisten denn noch in Wien gestorben sind.

Can you create a CSV file of composers who have died in Vienna between 1690 and 1850 with the following columns: first name, last name, birthday, location of birth, marriage day, location of marriage, spouse, day of death, location of death, adress in Vienna?

Und siehe da, wir erhalten eine interessante Ergebnis-Tabelle – garniert mit einigen Überraschungen:

| First Name | Last Name | Birthday | Location of Birth | Date of Marriage | Location of Marriage | Spouse | Date of Death | Address in Vienna |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Wolfgang Amadeus | MOZART | 1756-01-27 | Salzburg Austria | 1782-08-04 | Vienna Austria | Constanze | 1791-12-05 | Rauhensteingasse 8 |

| Joseph | HAYDN | 1732-03-31 | Rohrau Austria | 1809-05-31 | Gumpendorfer Strasse 66 | |||

| Ludwig van | BEETHOVEN | 1770-12-17 | Bonn Germany | 1827-03-26 | Schwarzspanierstrasse 15 | |||

| Franz | SCHUBERT | 1797-01-31 | Vienna Austria | 1828-11-19 | Kettenbrückengasse 6 | |||

| Johann | STRAUSS I | 1804-03-14 | Vienna Austria | 1825-02-11 | Vienna Austria | Anna | 1849-09-25 | Nussdorfer Strasse 54 |

| Joseph | LANNER | 1801-04-12 | Vienna Austria | 1843-04-14 | Rauhensteingasse 4 | |||

| Ignaz | SEMMELWEIS | 1818-07-01 | Buda Hungary | 1847-07-30 | Vienna Austria | Maria | 1865-08-13 | Mölkerbastei 8 |

| Carl | CZERNY | 1791-02-21 | Vienna Austria | 1857-07-15 | Praterstrasse 54 | |||

| Johann Nepomuk | HUMMEL | 1778-11-14 | Pressburg Hungary | 1813-12-20 | Vienna Austria | Elisabeth | 1837-10-17 | Weihburggasse 14 |

| Antonio | SALIERI | 1750-08-18 | Legnano Italy | 1773-08-24 | Vienna Austria | Therese | 1825-05-07 | Naschmarkt 54 |

| Christoph Willibald | GLUCK | 1714-07-02 | Erasbach Germany | 1787-11-15 | Währinger Straße 15 |

Musikalisch interessierte Feinspitze wissen vielleicht, dass Franz SCHUBERT und Joseph HAYDN in Wien lebten und starben und bei Joseph LANNER hätte man das – in Analogie zu den „Sträussen“ wohl angenommen. Apropos Strauss… Johann Strauss Vater ist in der Liste inkludiert, nicht aber sein nicht minder bekannter, gleichnamiger Sohn, der ebenfalls in Wien starb. Hier war das ursprüngliche Zeitfenster zu eng gefasst.

Doch wirklich stutzig wird man bei der Erwähnung von Ignaz SEMMELWEIS, der den meisten Menschen durch medizinische Verdienste bekannt ist, nicht aber durch Leistungen auf dem Gebiet der Musik. Auch Wikipedia fällt dazu nichts Erhellendes ein, weshalb ChatGPT mit der Nachfrage konfrontiert wird warum denn Ignaz Semmelweis diese Liste ziere.

„I apologize for the oversight. Ignaz Semmelweis was indeed not a composer, and his inclusion was a mistake. Thank you for pointing that out.“

Diese Einsicht hindert ChatGPT aber nicht daran, bei einer der nächsten Variationen dieser Abfrage Herrn Semmelweis wieder auf die Liste zu setzen!

Andere Fehler sind schwieriger zu finden. Johann Nepomuk HUMMEL zum Beispiel ist tatsächlich am 17.10.1837 verstorben, allerdings in Weimar und nicht in Wien.

Bei den Straßen hingegen gibt es bislang (mangels Zeit für detailliertere Recherchen) noch keine Indizien welche der Sterbeadressen außer denen von Mozart und Schubert richtig sind. Doch ChatGPT resümiert hier selbstkritisch: „Please note that the address information provided may not be entirely accurate, […] Double-checking historical addresses is recommended.“ Dem ist nur hinzuzufügen, dass beim Tod der meisten hier genannten Personen eine Adressierung mit Straßenname + Hausnummer noch gar nicht üblich war!

Die komponierende und dirigierende Community in Wien

Doch all diese Fehler sollen nicht davon ablenken, dass Wien im 17. und 18. Jahrhundert tatsächlich die damalige musikalische Elite anzog und beherbergte wie kaum eine andere europäische Stadt. Und nur wenige Blicke in die Wikipedia-Seiten auch der weniger bekannten Namen wie Carl CZERNY oder Johann Nepomuk HUMMEL zeigen, dass man sich untereinander gut kannte.

So wurde zum Beispiel Hummel von Wolfgang Amadeus Mozart in Wien aufgenommen und unterrichtet. Später lernte er weiter bei Antonio SALIERI – einem weiteren Vertreter auf der Liste – und unterrichtete seinerseits Carl Czerny. Dieser wiederum spielte bei Beethoven vor, der ihn darauf hin drei Jahre unterrichtete.

Christoph Willibald GLUCK wiederum war befreundet mit Salieri und überließ ihm sogar das Textbuch zur Tragédie lyrique Les Danaïdes.

Salieri unterrichtete Ludwig van BEETHOVEN (sowie weiters auch Franz Liszt und Wolfgang Amadeus Mozarts Sohn Franz Xaver Wolfgang Mozart, die aber beide nicht in Wien starben) und arbeitete mit Joseph HAYDN zusammen, der wiederum mit Mozart eng befreundet war und Beethoven gefördert hatte…

Nicht zu vergessen sind hier im Übrigen die Komponistinnen! ChapGPT liefert dazu erst auf eine explizite Nachfrage nach „female composers“ die Einträge der beiden wichtigsten Komponistinnen der Wiener Klassik, Maria Theresia Paradis und Marianne von Martines – auch diese beiden waren mit Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn (der Marianne von Martines unterrichtete) gut bekannt.

Doch worin besteht nun der Konnex zur Ahnenforschung in diesem wirren Geflecht aus Bekanntschaften, Freundschaften, Rivalitäten und Lehrer-/Schüler-Verhältnissen und warum liegt der Fokus der Untersuchung hier auf den Compositeuren die in Wien starben?

Dafür gibt es einen einfachen Grund: Wien verfügt über eine besondere Quelle von genealogischem Wert:

Die Aufzeichnungen aus der städtischen Totenbeschau.

Die Totenbeschauprotokolle

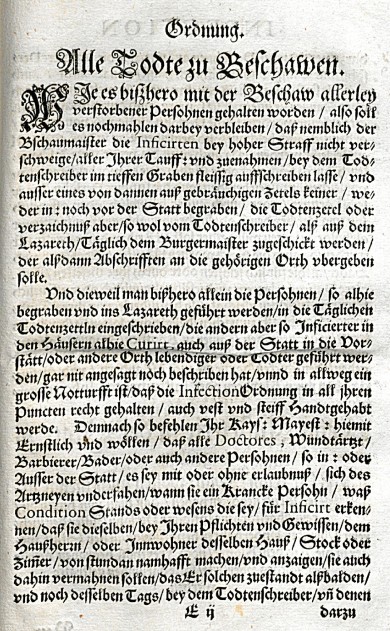

Zuständig für die Führung dieser Protokolle war bis 1942 das Totenbeschreibamt:

Das Totenbeschreibamt war ein im 16. Jahrhundert eingerichtetes Amt der Stadt Wien. Seine Hauptaufgabe war die Beschau von Verstorbenen, bei der vom Totenbeschauer die Todesursache und weitere Daten des Toten erhoben und anschließend vom Totenbeschreiber niedergeschrieben wurden. Im Wiener Stadt- und Landesarchiv werden die Totenbeschauprotokolle von in Wien verstorbenen Personen seit 1648 verwahrt

Wien Geschichte WIKI

Die Entwicklung der Zuständigkeit des Totenbeschreibamtes (1) spiegelt zumindest teilweise die rasante Expansion Wiens wieder, die vor allem zwischen 1800 und 1900 zu einer Explosion der Bevölkerungszahlen führte:

- 1648-1705: Stadt, Leopoldstadt, Jägerzeile, Weißgerber, Landstraße, Wieden, Laimgrube, Windmühle, Mariahilf, Spittelberg, Josefstadt, Alsergrund (Alserstraße, Währingergasse) und Rossau. Ab 1649 zeitweilig, ab 1679 dauernd auch St. Ulrich.

- Ab 1705 das gesamte Gebiet innerhalb des Linienwalls (zu den oben genannten zusätzlich noch: Erdberg, Hundsturm, Reinprechtsdorf, Margareten, Matzleinsdorf, Gumpendorf, Nikolsdorf, Thury, Konradswörth, Mühlfeld und ab 1707 Lichtental).

- Ab 1892 zusätzlich die Vororte außerhalb des Gürtels, ab 1906 auch Floridsdorf und ab 1909 Strebersdorf.

Für die Ahnenforschung sind diese Totenbeschauprotokolle aus mehreren Gründen interessant:

Universalität

Vor den Totenbeschauern der Stadt Wien waren (fast) alle gleich – sofern sie nicht dem Herrscherhaus angehörten, auswärtige Geschäftsträger waren oder der Ordensgeistlichkeit zuzurechnen waren. Das inkludierte Angehörige aller Religionen aber auch Reisende ohne festen Wohnsitz in Wien.

Die hier betrachteten Komponisten und Komponistinnen waren aber durchwegs in Wien ansässig, so dass sich üblicherweise ergänzend zu den Totenbeschauprotokollen auch weitere kirchliche Matriken finden lassen.

Ortsungebundenheit

Die Protokolle sind gänzlich unabhängig von kirchlichen Matriken und sie wurden unabhängig von Pfarrstrukturen oder Bezirksverwaltungen chronologisch geführt. Sie bieten daher (zumindest bis 1891) die Möglichkeit, einen Eintrag zu finden, wenn man das Sterbedatum kennt, aber keinerlei Informationen zum Ort hat. Aus dem Eintrag selbst kann man dann weitere Informationen wie den Wohnort erschließen.

Kapellmeister und Kompositeure

Gluck

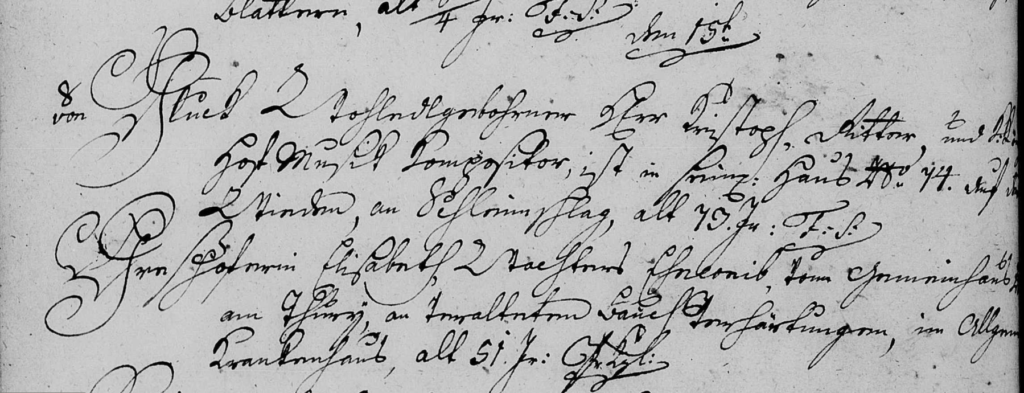

Bei Christoph Willibald Gluck erlaubt uns das Protokoll jedenfalls sehr rasch eine Berichtigung der KI.

Der unter dem Eintrag „von Gluck Wohledlgeborener Herr Christoph, Ritter …“ Genannte ist eindeutig im „[…] Haus Nro. 74 auf der Wieden“ gestorben und nicht im 18. Bezirk, wie ChatGPT uns glauben machen möchte

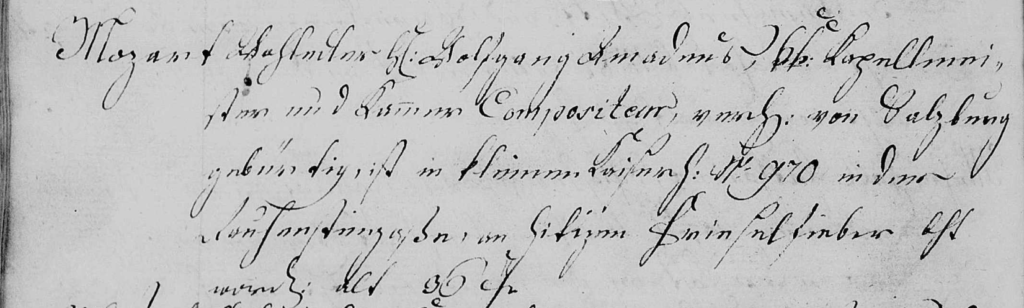

Mozart

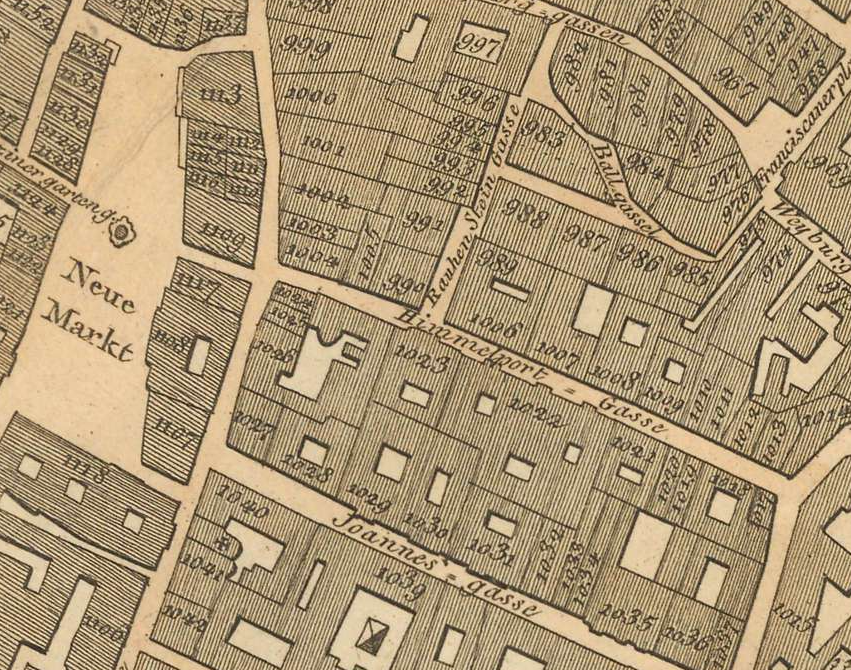

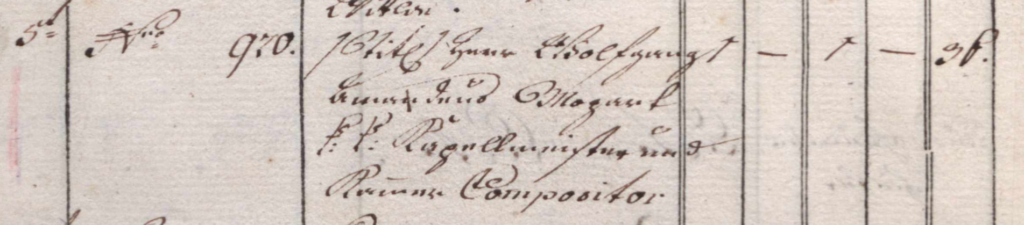

Auch bei Wolfgang Amadeus Mozart können wir die sich verändernde Adressierung beobachten.

Im Kirchenbuch zu St. Stephan wurde die Anschrift kurz und bündig mit Hausnamen + Konskriptionsnummer erfasst.

Die Adressierung mit Straßennamen und Hausnummer hatte sich noch nicht flächendeckend durchgesetzt.

Im Totenbeschau-Protokoll finden wir dagegen neben Hausnamen und Konskriptionsnummer auch noch den Zusatz „in der Rauhensteingaßn“. Aus diesem Protokoll kann ChatGPT seine Weisheit allerdings kaum beziehen, weil diese Informationen online nur als Grafiken abrufbar sind.

Doch der Name „Rauhensteingasse“ sollte bereits sechs Jahre später wieder verändert sein, wie ein Blick auf einen Stadtplan aus dem Jahre 1797 zeigt. Dort ist er weitgehend der bis heute geläufigen „Himmelpfortgasse“ gewichen – nur für den parallel zur Kärntner Straße verlaufenden Teil ist er noch (bis heute) erhalten geblieben.

Totenbeschau und Sterbematrik gleichen sich im Übrigen bei der Berufsbezeichnung „k.k. Kapellmeister und Kammerkompositeur“ aufs Wort und auch das „hitzige Frieselfieber“ als Todesursache wurde identisch angegeben.

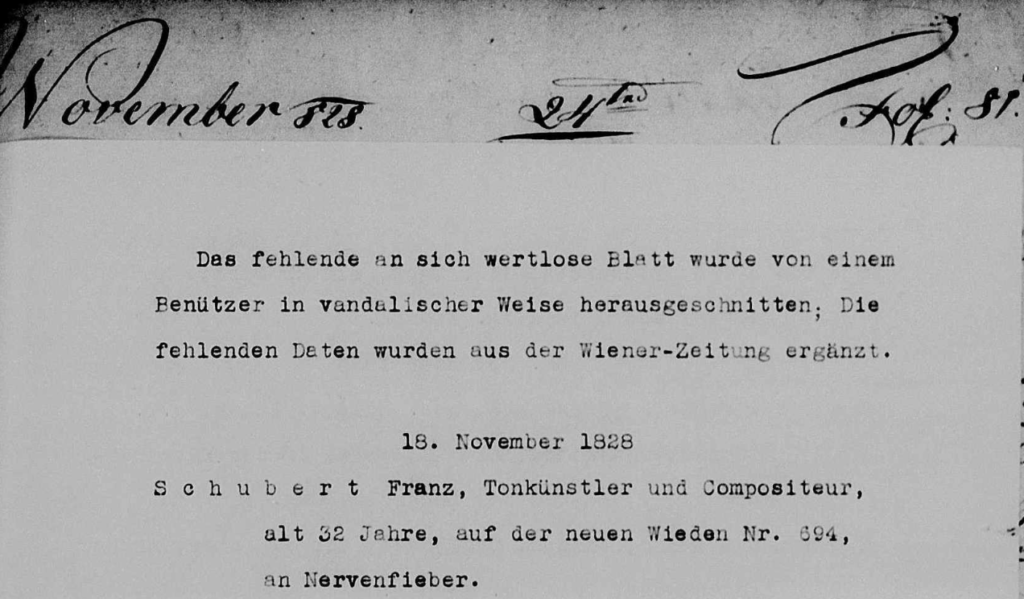

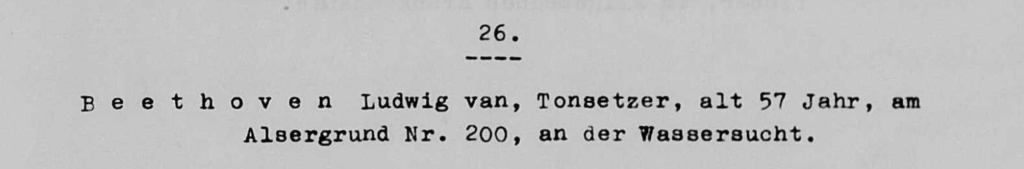

Beethoven + Schubert: Groopies + Vandalen am Werk

Die Wiener Totenbeschaubücher weisen im 17. Jahrhundert einige kleinere Lücken von 1-2 Jahren auf, sind aber ansonsten eine sehr gut erhaltene Quelle. Doch auch qualitativ hochwertige Quellen sind nicht vor inhaltlichen Lücken gefeit, deren Ursprung wesentlich später zu suchen ist.

So finden wir zwar sowohl für Franz Schubert als auch für Ludwig van Beethoven einen Eintrag in den Totenbeschau-Protokollen, allerdings entspricht er in beiden Fällen nicht mehr dem Original, welche offensichtlich vandalistischen Akten bzw. einer unrechtmäßigen Aneignung durch Bewunderer der berühmten Tonkünstler zum Opfer gefallen sind.

Einträge des Totenbeschau-Protokolls für Franz Schubert (1828) und Ludwig van Beethoven (1827)

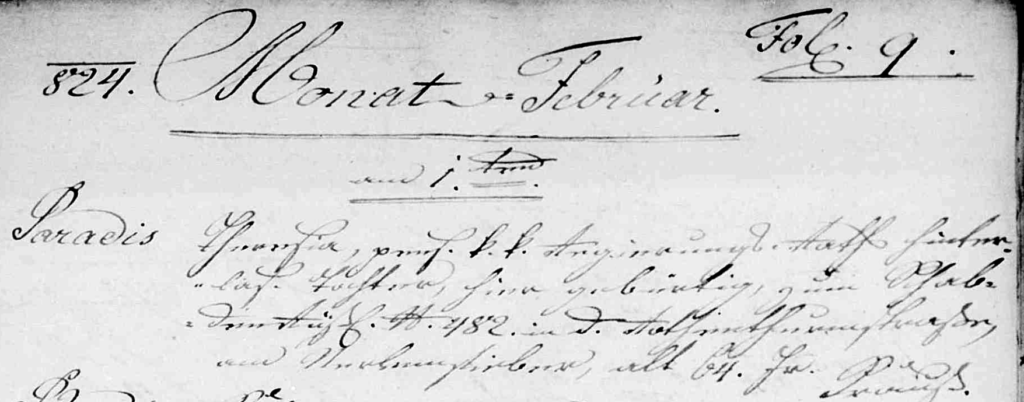

Paradis

Auch zu Maria Theresia Paradis können wir sowohl einen Sterbebuch-Eintrag zu St. Stephan also auch den Eintrag des Totenbeschauprotokolls finden.

Die seit früher Kindheit erblindete Musikerin, hatte sich vor allem als Pianistin einen Namen gemacht.

Trotz ihrer starken Beeinträchtigung ging sie auf eine dreijährigen Tournee durch Europa, auf der sie sowohl vor und mit (!) Marie Antoinette musiziert als auch für den englischen König George III. gespielt hatte.

Nach ihrer Rückkehr baute sie neben ihrem Wirken als Komponistin ein Institut für musikalische Erziehung in der heutigen Rotenturmstrasse auf und arbeitete als Musikpädagogin.

Als Anschrift findet sich in beiden Urkunden die Konskriptionsnummer 482, das sogenannte Schabenrüssel- oder „Schab den Rüssel“ Haus.

Lanner

Bei Joseph Lanner können wir – mit einem Blick auf den Katasterplan, der für diese Gegend um 1819 erstellt wurde – buchstäblich die Grenzen des Wirkungsbereichs der städtischen Totenbeschauer erfassen.

Der Auszug aus der Karte des Franziscäischen Katasters (erstellt um 1819) zeigt den Norden Wiens, der zu dieser Zeit im neunten Bezirk in Lichtental endete. Im Westen sind die gezackten Mauern des Linienwalls klar erkennbar, im Norden hatte die „Spittlau“ ihren Inselcharakter verloren und begrenzte das Stadtgebiet zur Donau.

Der Alser Bach floß noch oberirdisch, von „Herrnals“ kommend quer durchs Stadtgebiet. (Zur Zeit des Todes von Joseph Lanner wurde er gerade eingewölbt 2)

Ober-Döbling lag weit außerhalb der Stadtbefestigung und auch das heutige Währing war noch eine Vorstadt.

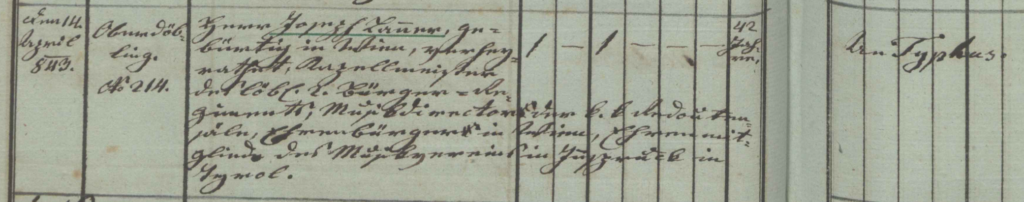

Im Protokoll des Jahres 1843 ist für ihn kein Eintrag zu finden. Ein Blick auf seine Biografie, das Döblinger Sterbebuch und den Katasterplan verraten uns auch sehr rasch warum: Er starb am 14. April 1843 in seinem Haus in Oberdöbling an Typhus – und Oberdöbling war damals einfach noch eine Vorstadt, weit außerhalb des Linienwalls – und damit außerhalb der Zuständigkeit der Wiener Totenbeschauer.

Einen weiteren prominenten Musicus, der in Wien das Zeitliche segnete, verschweigt uns ChatGPT hartnäckig – selbst wenn wir den Zeitraum bis 1640 erweitern:

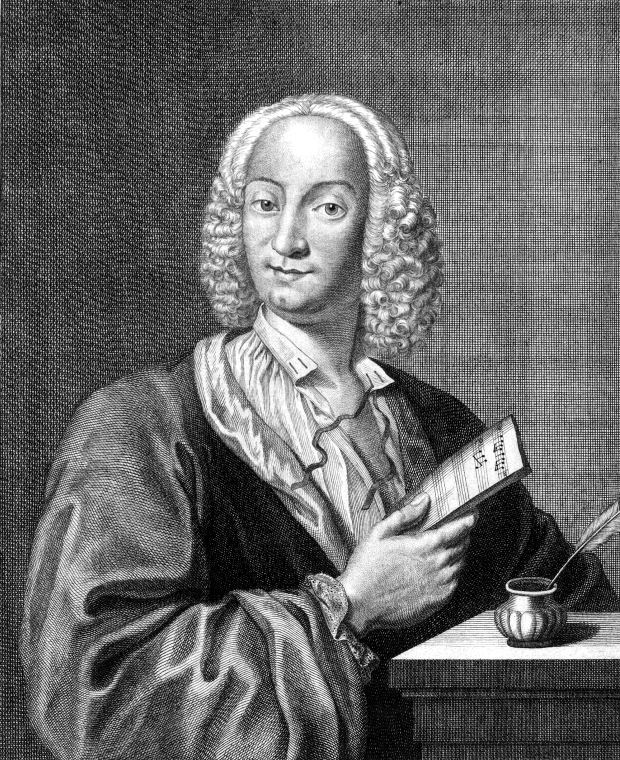

Von all den Komponistinnen und Komponisten dieses Beitrags waren nur Gluck und Haydn bereits geboren, als Vivaldi 1740 nach Wien kam.

Der ehemalige Priester war ein Vertreter der Barockmusik und erlangte als Leiter des Orchesters des Ospedale della Pietà in Venedig Bekanntheit. Nach 1711 wirkte er bis ca. 1730 mit großem Erfolg als Opern-Komponist und Intendant in Venedig und Mantua.

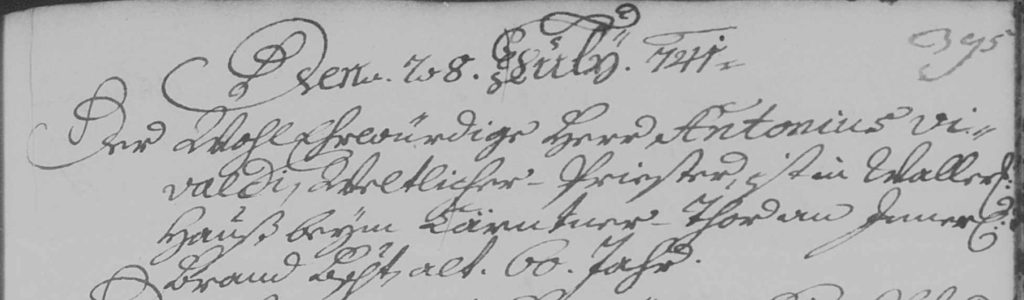

Doch um 1730 setzte der Wandel des Musikgeschmacks vom Barock zur Klassik ein und es wird vermutet, dass Vivaldi um 1740 nach Wien übersiedelt war um hier Fuß zu fassen. Doch diese Hoffnung erfüllte sich nicht und Vivaldi starb – unbeachtet von der Wiener Musikwelt – am 28.07.1741.

So legen die Totenbeschau-Protokolle Zeugnis ab, vom Sterben der einfachen Menschen genauso wie vom Ableben der Prominenz vergangener Zeiten.

(1) https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Totenbeschreibamt

(2) Als – Wien Geschichte Wiki