Eine kleine Geschichte zu Nachvollziehbarkeit und Konsistenz in der Ahnenforschung – am Beispiel eines der prominentesten Künstlers Österreichs.

Man stößt in der Ahnenforschung bei jeder Familie immer wieder an Punkte, wo ein ganzer Zweig eines Stammbaumes davon abhängt, ob man WIRKLICH zu einer Person die richtigen Eltern gefunden hat.

Bei unseren Großeltern ist das typischerweise kein Problem. In vielen Fällen kannten wir sie und zumeist sind ihre Geburts- und Sterbedaten wohl bekannt. Doch in den Generationen davor gibt es in den meisten Familien – Adelsfamilien und wohlhabende Familien, die man gerne als „großbürgerlich“ bezeichnet ausgenommen – kaum bis keine Aufzeichnungen mehr außer den Personenstands-Informationen des Staates oder der (damit beauftragten) Kirchen.

Es bleibt uns also nur das logische Schließen aufgrund von ermittelbaren Personendaten um eine Generation mit der nächsten zu verknüpfen.

Die Methodik…

- Im TAUFBUCH des Probanden findet man die Namen der Eltern und sehr häufig den Wohnort bzw. die Zuständigkeit zu einer früheren Pfarre (bei Einträgen aus jüngerer Zeit oft auch noch viel mehr hilfreiche Informationen).

- Wenn es sich um ein eheliches Kind handelt, versucht man, mit diesen Informationen das TRAUUNGSBUCH der Eltern zu finden.

Dort findet man üblicherweise- deren Geburtsdatum (oder zumindest das Alter) und Geburtsort

- die Namen ihrer Eltern, häufig auch mit Wohnsitz oder Zuständigkeit

- sowie manchmal auch die Namen der Großeltern

- Damit kann nun die Suche im Taufbuch der Eltern fortgesetzt werden

- Oft sind – vor allem bei älteren Matriken – die Informationen aber dürftig.

In diesen Fällen kann das STERBEBUCH wertvolle Informationen bieten:- Alter und damit zumindest ein grobes Geburtsjahr

- Familienstand, der mitunter erlaubt ein früheres oder späteres Ableben des Partner zu erkennen

Ziel ist es, eine lückenlose Verkettung von Nachweisen von einer Generation zur nächsten zu schaffen. Das geht solange gut, solange es in einer Quelle eindeutige Merkmale gibt, die in anderen Quellen wieder zu finden sind.

Doch in der Praxis steht dem häufig eine Vielzahl von Fehlern und Unklarheiten im Wege. Trauungsbuch-Einträge sind nicht zu finden, die Herkunfts-Pfarre eines Elternteils kann nicht ermittelt werden, Geburtsdaten sind falsch, zum Zeitpunkt der Geburt eines Elternteils ist im dortigen Taufbuch partout kein passender Eintrag zu finden, weil die Geburt doch in einer anderen Pfarre stattfand, etc…

…am Beispiel Gustav KLIMT

Wir können die typische Arbeitsweise – und die Schwierigkeiten, denen wir begegnen – am Beispiel eines prominenten Namens nachvollziehen:

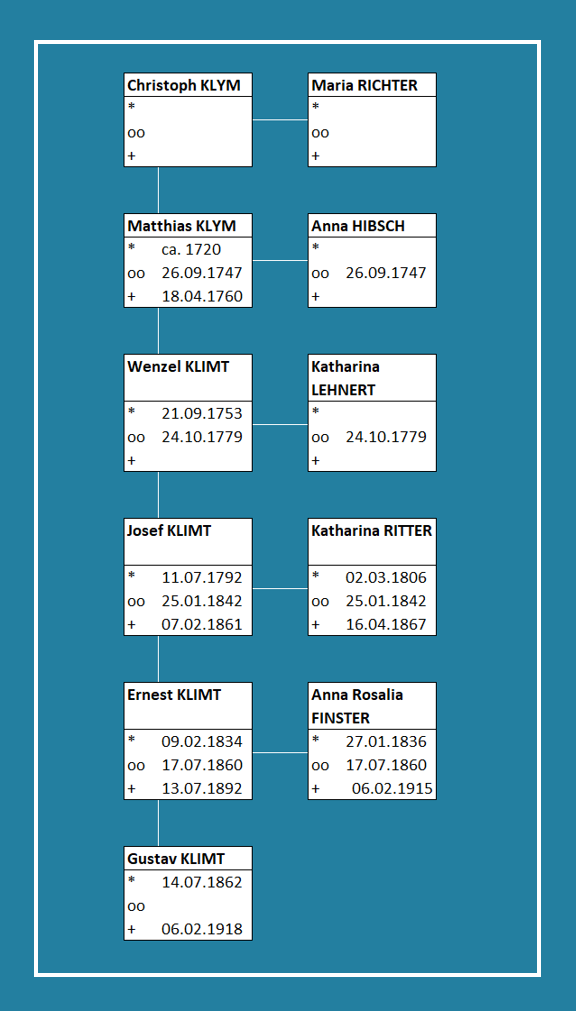

Gustav KLIMT, geboren laut Wikipedia am 14.07.1862 in Baumgarten bei Wien.

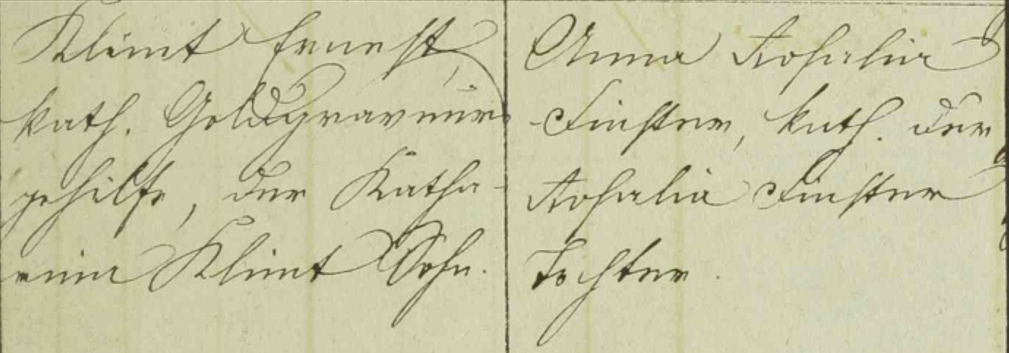

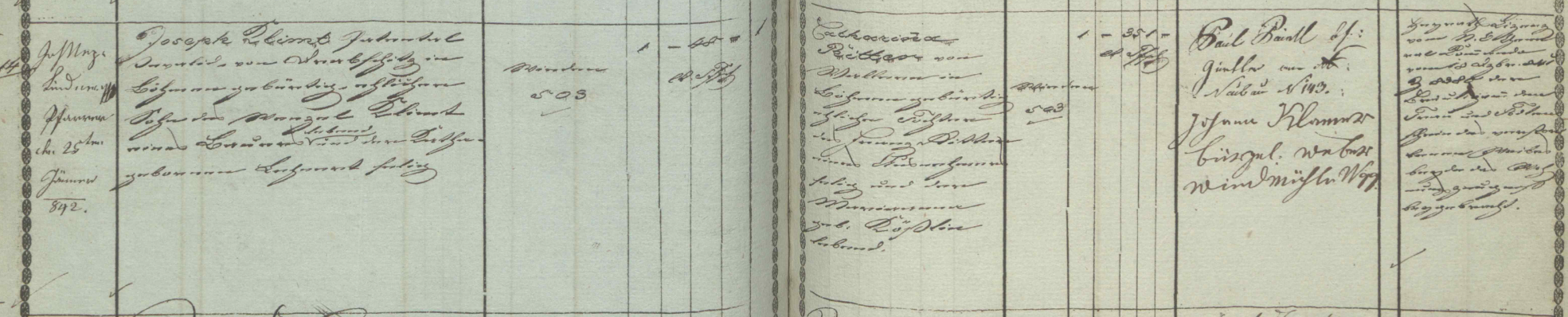

Zu seinen Eltern, Ernst KLIMT und Anna Rosalia FINSTER finden sich außer den Vornamen der Mütter keine weiteren Details im Taufbuch, die uns bei der Recherche hilfreich wären.

Wir sind also darauf angewiesen, das Trauungsbuch mit weiteren Hinweisen zu finden.

Die Suche nach einem Trauungsbuch kann durchaus aufwändig sein, wenn die Trauung schon viele Jahre vor der Geburt stattfand – z.B. weil schon viele Geschwister davor auf die Welt kamen. Eine Suche nach älteren Geschwistern kann dann helfen, den Zeitpunkt einer Trauung einzugrenzen, die bereits deutlich weiter in der Vergangenheit lag.

Bei den Klimts finden wir Gustavs Schwester KLARA ANNA im Jahr 1860 – und glücklicherweise haben die Eltern auch 1860 am Geburtsort ihrer Kinder in Baumgarten bei Wien geheiratet.

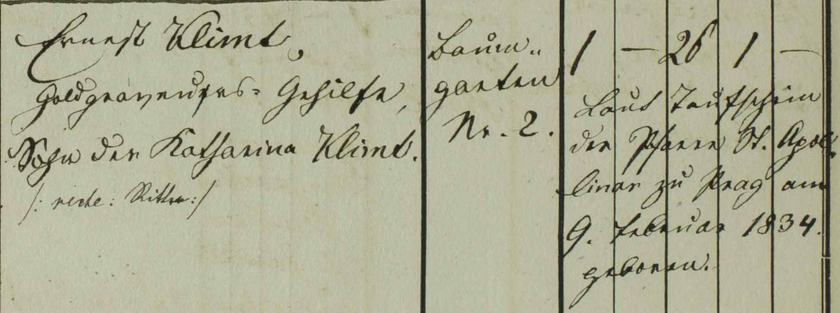

Im Trauungsbuch erfahren wir, dass Gustavs Vater Ernst Klimt am 9. Februar 1834 in der Pfarre St. Apollinar in PRAG als Sohn einer Katharina KLIMT geboren wurde. (Mit dem kleinen Zusatz /: recte Ritter :/)

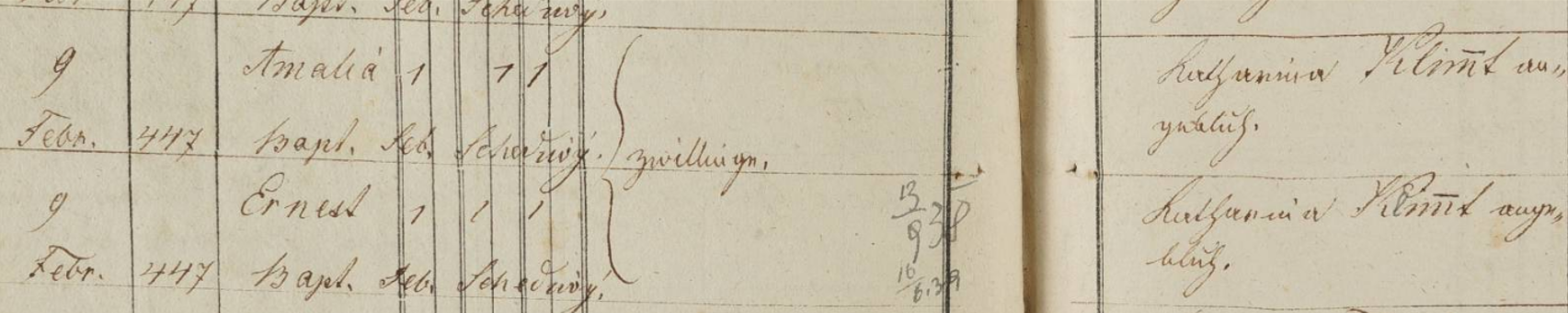

Im Prager Taufbuch lernen wir, dass er dort gemeinsam mit seiner Zwillingsschwester Amalia das Licht der Welt erblickt hat. Doch damit enden auch schon die spärlichen Informationen.

Auch über die Mutter erfahren wir nicht mehr als den Namen.

Bei vielen Stammbäumen erreicht man irgendwann den Punkt, wo aus den vorliegenden Dokumenten die Ahnenreihe nicht mehr zweifelsfrei bewiesen werden kann, aber dennoch schlüssige Indizien eine Zuordnung erlauben – z.B. die Nennung einer Adresse oder eines kleinen Weilers, aus dem mit hoher Wahrscheinlichkeit keine zweite Person dieses Namens stammen dürfte.

In Großstädten wie Prag oder Wien ist es naturgemäß ungleich schwieriger, Vorfahren zu finden und nachzuweisen. Allein Wien zählte über 100 matrikenführende Pfarren und die Mobilität zwischen den Bezirken (und damit den zuständigen Pfarren) ist wohl deutlich höher als auf dem Land. Im Falle der Familie Klimt könnte hier also das Ende der Ahnenreihe stehen, wenn es nicht gelingt, über Informationen aus weiteren Dokumenten die entsprechenden Schlüsse zu untermauern.

Eine verführerische Quelle dafür ist das Internet mit den großen Genealogie-Plattformen MyHeritage, Ancestry, FamilySearch und Geni. Dort finden wir jede Menge Stammbäume zu Gustav Klimt (allein auf Ancestry gibt es 15 Stammbäume) – doch schon ein zweiter Blick lehrt uns, vorsichtig zu sein.

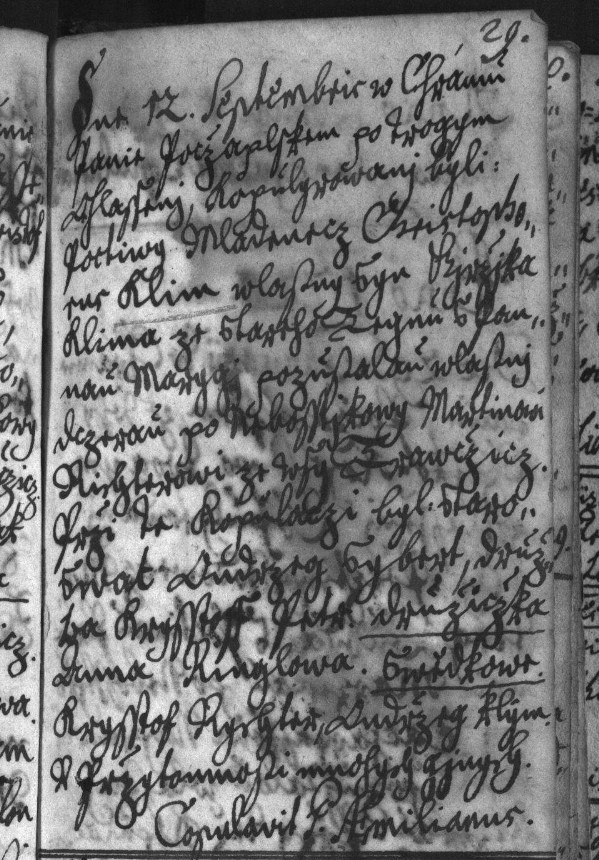

In den Stammbäumen im Internet finden sich sowohl Josef als auch Franz Klimt als Vater von Ernst – beide verheiratet mit einer Katharina Ritter. Das Taufbuch Nr. 10 von Sveti Apolináře gibt uns aber über den Vater von Ernst und Amalia Klimt keine Auskunft und auch von der Mutter erfahren nicht mehr als den Vornamen. Was also könnte stimmen?

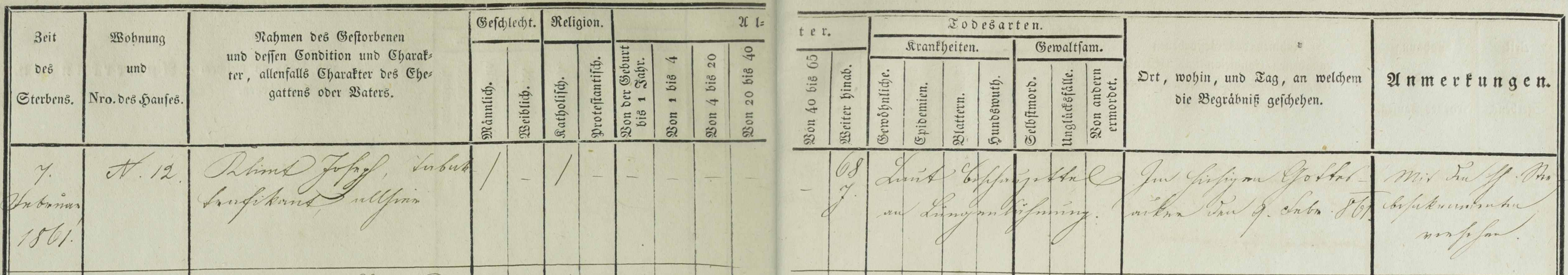

Im Sterbebuch von Wien Baumgarten findet sich am 07.02.1861 das Ableben des 68-jährigen Tabaktrafikanten Josef KLIMT. Er wäre also um 1793/1794 geboren und hätte im Jahre 1834 zumindest das richtige Alter gehabt, um Vater von Ernst und Amalia zu sein.

Und in der Pfarre Wieden im vierten Bezirk findet sich schließlich eine Trauung zwischen dem 48-jährigen Joseph Klimt und einer Katharina RITTER – allerdings im Jahre 1842, 6 Jahre nach der Geburt der Zwillinge.

Puzzlesteine, die durchaus passend erscheinen, dennoch verlassen wir hier das Gebiet der gesicherten Nachweise und betreten das Reich der Indizien.

Ein gewisses Maß an Skepsis ist jedenfalls angebracht. Die Tatsache, dass die Mutter der Zwillinge 1834 in Prag bereits als Katharina KLIMT bezeichnet wurde, hinterlässt zumindest Zweifel, ob es sich bei der Heirat in Wien-Wieden im Jahr 1842 tatsächlich um die Großeltern von Gustav Klimt gehandelt hat. Doch der Vermerk /: recte Ritter :/, der im Trauungsbuch-Eintrag von Ernst Klimt bei der Nennung seiner Mutter Katharina ergänzt wurde, ist ein gutes Indiz dafür, dass die Eltern tatsächlich die zu diesem Zeitpunkt noch unverheirateten Katharina Ritter und Joseph Klimt waren.

Hier könnte vielleicht auch Forschungsmaterial aus der Klimt-Forschung hilfreich sein, doch auch im umfangreichen und ausgezeichnet strukturierten Forschungs-Bestand der Klimt-Datenbank finden sich (zumindest keine rasch auffindbaren) Hinweise auf Klimts Großeltern.

Wenn man allerdings annimmt, dass Gustav Klimts Großeltern 1842 im vierten Bezirk geheiratet haben, dann lässt sich die Geschichte der Familie Klimt weiter zurück verfolgen.

Das Trauungsbuch nennt Klimts Großvater als ehelichen Sohn eines Wenzel Klimt und einer Katharina Lehnert, gebürtig in Drabschitz bzw. Travčice in Böhmen und genau dort finden wir auch einen passenden Taufbuch-Eintrag.

Das gewisse Maß an Unsicherheit bleibt uns erhalten, der Taufbuch-Eintrag stammt aus dem Jahre 1792 (nicht wie berechnet 1794) und es fehlt der Buchstabe „t“ bei Klimt. Doch sowohl Abweichungen bei der Schreibweise von Namen als auch Fehler bei der Altersangaben sind tägliche Begleiter in der Ahnenforschung.

Travčice

Das Dorf Travčice oder Drabschitz liegt – direkt südlich der Elbe – ganz in der Nähe des Bischofssitzes Leitmeritz/Litoměřice in Nordböhmen.

Während der Regierungszeit Joseph II wurde ab 1780 am Ostufer der Eger – unweit deren Einmündung in die Elbe – die Festung Theresienstadt (Terezin) errichtet. Traurige und größere Bekanntheit sollte die Festung allerdings im 20. Jahrhundert als Standort des Ghettos bzw. Konzentrationslagers Theresienstadt erlangen.

Dem Bau der neuen Garnisonsstadt musste das kleine Dorf Drabschitz weichen – und mit ihm die Familie Klimt. Etwas südöstlich seiner ursprünglichen Lage wurde der Ort in symmetrischer Kreuzform wieder errichtet. (1)

Klimts Großvater Joseph wurde am 11. Juli 1792 also bereits im neu errichteten Ort geboren.

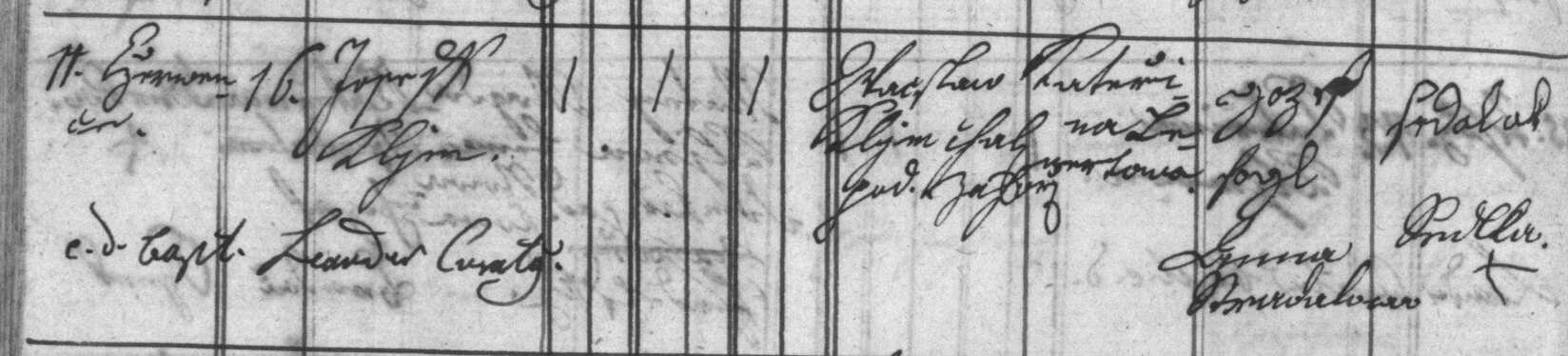

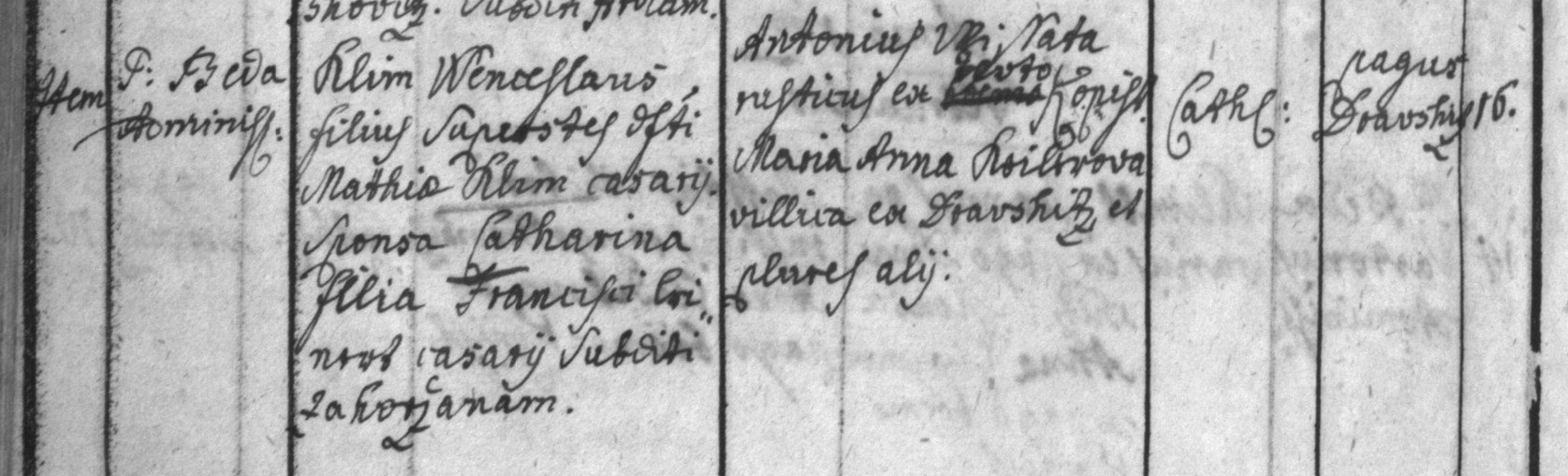

Der nächste Schritt wäre nun, die Trauung seiner Eltern, von Wenzel Klim(t) und Katharina Lehnnert zu finden. Und sie lässt sich auch finden. Im Oktober des Jahre 1779, also noch vor der Zwangs-Absiedlung seines Heimatortes, heiratet Wenzel Klimt Katharina, die Tochter des Kleinhäuslers Franz Leinert. Als Ortsangabe finden wir auch hier wieder Dravshiz 16. Aus diesem Dokument erfahren wir, dass Wenzels Vater Mathias hieß und, wie der Vater der Braut, Kleinhäusler war.

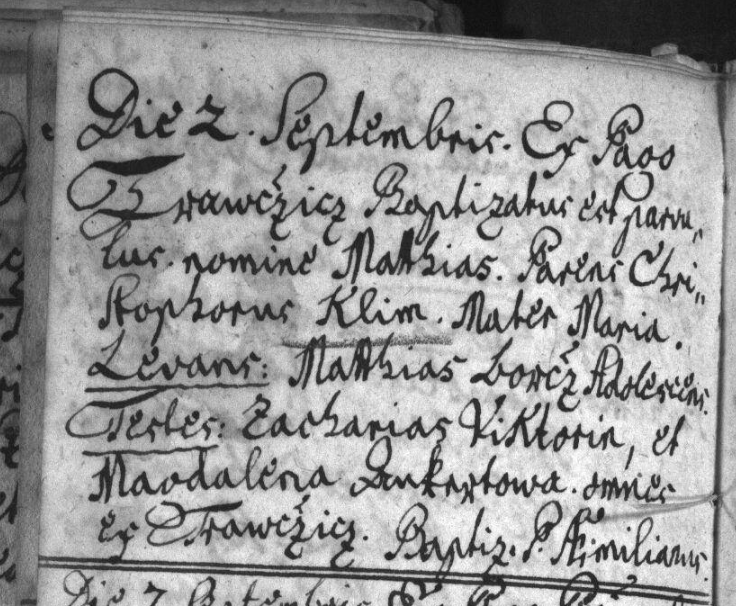

Auch die Taufe von Josephs Vater Wenzel lässt sich mit guter Wahrscheinlichkeit finden, doch hier tritt die nächste Ungewissheit zu Tage. Im Unterschied zu den jüngeren Matriken, in denen wir uns im Ort „Drabschitz“ an der Hausnummer 16 orientieren konnten, gibt es in den älteren Büchern noch keine Hausnummern, da diese erst um 1770 im Zuge der ersten Volkszählungen flächendeckend eingeführt wurden. Doch die Übereinstimmung der Merkmale Kind (Wenzeslaus), Vater (Mathia) und Mutter (Anna) ist hinreichend um davon ausgehen zu können, dass wir mit dem 21.09.1753 den richtigen Taufbuch-Eintrag gefunden haben. Zusätzlich finden wir zwei Jahre zuvor im Jahr 1751 auch einen Mathias als erstgeborenen Sohn von Mathias und Anna Klim.

Auch in dieser Generation besteht der nächste Schritt darin, die Trauung der Eltern – also von Mathias und Anna Klim – zu finden. Und auch hier gibt es wieder eine passende Übereinstimmung im Trauungsbuch.

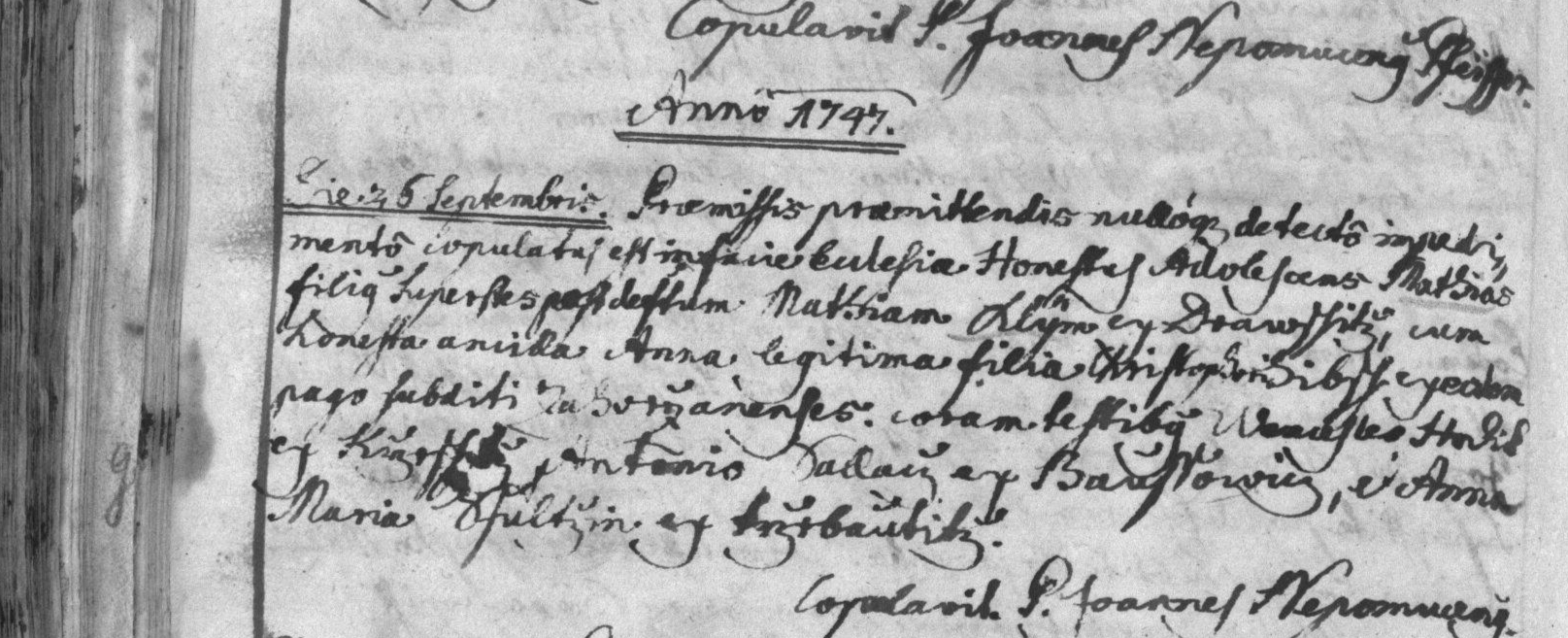

„praemissis praemittendis nulloque detecto impedimento copulatus est in hanc Ecclesia Honestus Adolescens Mathias filius superstes post defunctum Mathiam Klym ex Drawschitz“

Mit gegebenen Voraussetzungen und ohne erkennbare Hindernisse wurde in dieser Kirche der ehrbare junge Mann Mathias, hinterbliebener Sohn des verstorbenen Mathias Klym aus Drabschitz getraut.

Nach meiner Übersetzung des Trauungsbuch-Eintrages ging ich davon aus, dass der Vater von Mathias den gleichen Namen trug. Mit diesem Treffer verlor sich meine ursprüngliche Spur. Weder gelang es mir, die Taufe von Mathias, Sohn eines zum Zeitpunkt der Trauung im Jahr 1747 bereits verstorbenen Matthias KLYM in Drabschitz zu finden noch die Trauung seiner Eltern.

Alle weiteren Spuren eines Matthias Klim in dem Zeitraum der für seine Taufe in etwa in Frage kommt, beziehen sich allerdings auf einen Sohn eines Christoph Klim. Doch danke der Hilfe eines Lesers, der einen entscheidenden Hinweis lieferte, lässt sich die Geschichte der Familie noch etwas weiter verfolgen.

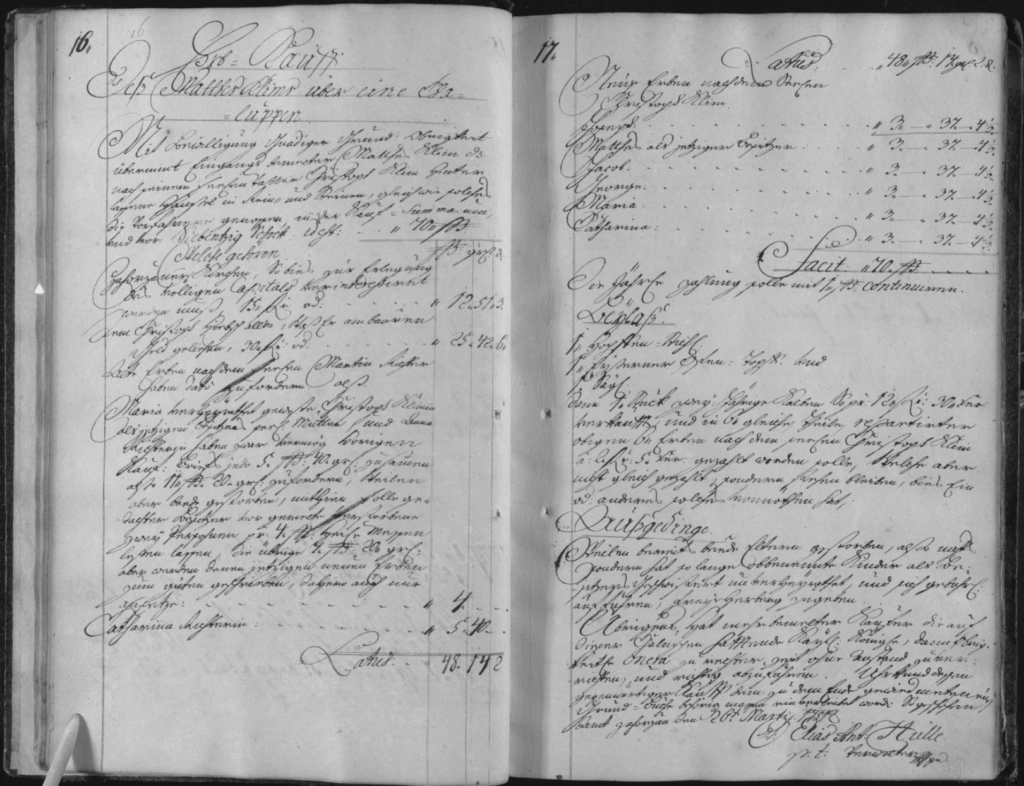

Der Hinweis meines Lesers führte mich zum Grundbuch von Drabschitz, das ebenfalls im Archiv von Litoměřice (Leitmeritz) verfügbar ist. Es enthält zwei Erbkauf-Einträge zur Adresse Drabschitz 16, an der die Familie Klimt wohnte. Der jüngere der beiden stammt aus dem Jahr 1780 und beschreibt die Übergabe des Hauses an Wenzel Klimt nach seinem Vater Matthias.

Doch das ältere Dokument vom 26.09.1757 gibt uns Aufschluß über den Erbkauf des gleichen Hauses – und zwar von Matthias Klimt nach seinem Vater Christoph Klimt!

Vermutlich war in diesem Fall also doch tatsächlich der Trauungsbuch-Eintrag falsch und nicht meine Interpretation.

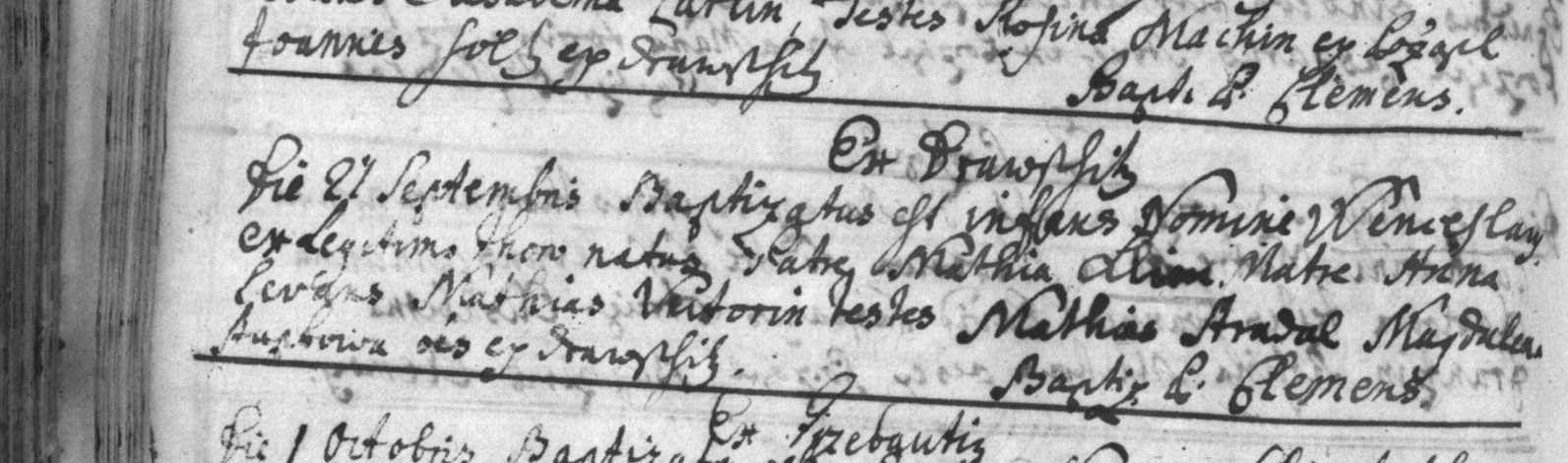

Mit der Annahme der Linie von Christoph über Matthias zu Wenzel Klimt finden wir letztlich auch noch die Trauung von Christoph Klim mit Maria Richter (12.09.1718) sowie die Geburt der Kinder Eva (09.04.1719), Joseph (23.08.1720) und Matthias (02.09.1722).

Der Eintrag zur Trauung von Christoph Klimt und Maria Richter ist – im Unterschied zu den Taufbuch-Einträgen der Kinder – in tschechischer Sprache geschrieben.

Damit stellt sich die väterliche Linie der Vorfahren von Gustav Klimt wie in der Grafik rechts abgebildet dar.

Natürlich kann an dieser Stelle keine umfassende Forschung der Klimt’schen Ahnen geleistet werden – aber das Prinzip des schrittweisen Vortastens und der Versuch, in dem breiten Feld zwischen eindeutigem Beweis und brauchbaren Indizien eine schlüssige und nachvollziehbare Linie zu finden ist hoffentlich gelungen.

Hallo Michael,

vermutlich handelt es sich bei „Michael“ um einen weiteren Fehler. Wenn man nämlich das Grundbuch von 1737–1808 (https://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=F6D7E47415E911E6B9BE7446A0B26E0A&scan=dc293fc6e847498bad4c369de005f295) für die bekannte Hausnummer (kann man im Register entnehmen) Drabschitz 16 nach hinten verfolgt, so ergibt sich folgendes:

1. 1780 kauft Wenzel Klimt von seinem verstorbenen Vater Mathes das Grundstück für 126 Schock. Außerdem werden noch weitere Erben aus der Familie genannt: Jakob, Georg, Maria und Katharina

(https://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=F6D7E47415E911E6B9BE7446A0B26E0A&scan=8f3ffbc8061648838db516cc884fac26)

2. Am 26.03.1751 kauft Matthes das Grundstück von seinem verstorbenen Vater Christoph für 70 Schock. Weitere Erben: Joseph, Jakob, Georg, Maria, Katharina

(https://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=F6D7E47415E911E6B9BE7446A0B26E0A&scan=cdf9a4d2209c4ffc8054e9608b05693a)

Handelt es sich vielleicht nur um einen Zufall, oder einen Fehler in Traueintrag?

LG

Friedrich

Hallo Friedrich,

vielen Dank für den Hinweis auf das Grundbuch bzw. den Vertrag über den Erbkauf! DAs hatte ich beim Schreiben des Beitrages noch nicht auf dem Radar.

Ich hatte als seinen Vater ja bereits „Christophorus Klim“ gefunden – und der passt zu ihren Funden aus dem Grundbuch:

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7b68&scan=d413ba3add4e47f2b168f3ff94c7eacf

lg,

Michael

Ich meine natürlich am Anfang direkt Mathias, nicht Michael 🙂